『公研』2020年8月号 第 606 回私の生き方

富野 由悠季・アニメーション監督

父への疑念

──「富野由悠季の世界」展が昨年6月より開催されています(現在中断中、再開は9月の予定)。

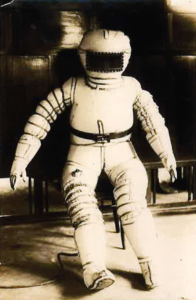

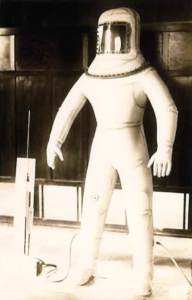

富野 今回の「富野由悠季の世界」展で「与圧服」の写真を展示しています。これの開発に父が関わっていて、家に資料が残っていました。

富野 今回の「富野由悠季の世界」展で「与圧服」の写真を展示しています。これの開発に父が関わっていて、家に資料が残っていました。

この機会でしかできない話を一つさせてください。父の経歴についてです。父は昔の中学を卒業したあと、東京府立化学工業学校(化工)という専門高等学校へ進んでいます。父のアルバムにあった化工の写真を見ると、3階建てのコンクリート校舎の中央に時計塔があり、石積みの外壁の正面には三つのアーチ状の飾りが施された扉がある立派な建物でした。その前に軍人たちが集まっている写真は、子供の頃は軍の部隊写真だと思っていた。ところが、父は「俺の学校なんだ」と言っていました。

僕はそのアルバム写真を子供の頃から見ていたから、中学くらいまでは高校に軍人が出入りするのは当たり前のことだと思っていたんです。7、8年前に、うちにあった複数のアルバムに貼り付けてある写真を整理し始めました。同時に、この学校(化工)のことをネットで調べました。

東京都のサイトでも通り一遍なことは書いてあります。でも、高校創立が昭和17年(1942年)になっていた。アルバム写真の父の書き込みでは、昭和8年7月とある。だからそれは大正9年(1920年)に創設された「東京府立化学工業学校」の後身の「都立化学工業専門学校」(旧制)のことでしょう。同校は第二次大戦下における工業技術者確保のために、国策に合わせて増設された高等工業学校の一つだから、やはり化学の知識を持った兵士を戦地に供給するための養成学校として機能していたのではないのかと考えたわけです。僕自身は、父からこの話は一切聞いていません。

僕が父のことを考えたときにわからないことがありました。と言うのは、戦争中にも関わらず、父は30歳くらいまで大学にいたんですよ。アルバム写真から経歴をたどると、化工を卒業後、昭和3年ごろ写真スタジオに就職した後、日本大学専門部芸術学部映画学科に入学し、卒業後は芸術学部の副手になっている。それと並行して化工の実験助手をやりつつ、写真学校へも通っています。父は写真をやりたかったようです。日中戦争が始まった後、昭和13年に東京工業大学に移り研究助手になりましたが、1年後に日本加工織布という会社で働き始めました。

父は化工で実験助手を2年くらい務めていましたが、軍から逃げるために東工大の先輩のツテで小田原の日本加工織布に移ったようです。社名のように織布関係なんだけど、工場ではゴム引きの布を作っていた。つまり、兵隊が携帯するゴム被膜の水タンクや戦闘機を覆う防水布などを作る軍需工場だったわけです。そういう仕事をしていましたから、「与圧服」の発注が来たわけです。父は軍需工場に潜り込んだので軍に取られないと思っていたようですが、昭和19年に召集されました。ただ、朝鮮第22部隊に入隊したものの、軍事技術者ということが判明して急遽、帰国が許され本土で終戦を迎えました。

戦後、父は中学の教員をやっていたんです。僕が中学一年くらいまでは、父はいい先生だと思っていたし、それなりに生徒の人気もあったようです。ただ、その頃の父は、以前はカメラマンになれるレベルの腕と写真を焼き付ける技術を持っていたはずなのに、戦後なぜ写真に関する能力をひどく劣化させたのかわからなかった。アルバムを整理していて、最近その理由がわかりました。まだ50歳ぐらいだった父が劣化し続けたのは、お金がなかったこともあったでしょうが、〝戦争に負けたから〟なのでしょうね。単純に言うと日本に裏切られたんだという気持ちと、化工時代に石井部隊(731部隊)がやっていたことを知っていたこともあったのではないかと思います。

これは父から聞いた話です。父と同時期に化工で講義をしていた陸軍化学研究所所属の軍人が、昭和18年頃、中国から帰還して箱根湯本の温泉に治療にきた時に、父が訪ねて雑談した。化工で教えていた時は大尉だった軍人は、その時は少将になっていた。そこで、「毒ガスの実験をやっている」「技官(技術系の軍人)は中将までしかなれない。大将にはなれないんだ」という愚痴を聞かされた──という父の話を僕は憶えていました。

この話を中学生の頃聞いた時に、当時の化学戦とか細菌戦の話なんて一切なくて、軍人が出世のことばかり考えるのか、度しがたいなあと思いました。同様に、戦後10年くらい経っても同じように恨み辛みに思っているらしい父親の姿を見た時に、父の生き方とは何だったんだろうなと疑念を持ったわけです。

結局、父は軍逃れ(徴兵逃れ)をして、こういう経歴を歩んだわけです。今回の富野展を開催するにあたって僕は、父の歩みを暗黙のうちに拾い上げられるのではないかと考えました。富野展をすべて絵空事にしたくないと思った時に、「与圧服」のことを持ち出してみた。本当は、父が石井部隊と関わりがあったことの背景には国策があったことを知らしめたかった。江東区にこんな高校があったという話を残しておきたいのです。

富野由悠季の世界 https://www.tomino-exhibition.com

富野由悠季の世界 https://www.tomino-exhibition.com

技術と戦争をリンクさせる

──今のお話が富野さんのお父さんに対するいろいろな気持ちの原点になったのですか。

富野 実は富野展の準備を始めるまでは、父についてそれほど深く考えていなかったんです。あくまでも、僕のアニメの仕事はリアルとは関係ないところで作っているつもりだったけれども……。逃げ回っていた父という人間のあり方がどうも気に入らない。そういう意味で言うと、僕も愛国者なんですよ。だから、父にもきちんとやって欲しかったという気がなきにしもあらず……。けれども、父が逃げ回ってくれたおかげで、僕が生まれて、「ガンダムを作った富野」というポジションを得ることができたのも事実なんです。

僕が子供の頃、軍事技術者出身の父に対して胡散臭さを感じていたのは、「教員に落ちぶれた」と平気で言うことにあった父の言動と関係していたと思っています。もう一つ重要なことは、父が30歳ぐらいまで大学にいられたのは実家が裕福だったからです。学費も出してもらえたし、生活には全く困らなかった。だから、大学に行きながら写真の専門学校にも行くことができたわけです。

父の足跡を見てわかったのは、自分のやってきた研究の仕事──技術者の性(サガ)についてです。宮崎駿監督の『風立ちぬ』という劇場アニメで主人公の堀越二郎は、自分が設計したゼロ戦で特攻していった兵士はみんな帰って来なかったと述懐しているんだけれど、その述懐は宮崎駿という作家がしているんですよ。技術者が自らそういう述懐をしたという話はほとんど聞かない。この技術者の感性はかなり深刻だと思う。それと、戦前の日本で戦艦大和と零戦を作ったことがどれだけ罪深かったのかという問題をリンクしなくてはいけないんだけれど、技術系からは罪深かったという反省を聞いたことありますか?

まあ無いでしょうね。

だから僕は、技術と戦争をリンクさせていくことを『ガンダム』でもある時期からものすごく意識してやっています。こういう話を本当はもう少しわかりやすくできたらいいんだけれども、もうそれができる時代ではない。と言うのは、今のネットという技術と今回の新型コロナウイルスという現象、それから今の国際情勢と人口過多になっている地球の現状に対して、何一つ意見を言わないインテリによるガバナンスの問題を考えた時に、これは戦前と全く同じなんですよ。そういう話をきちんとできるような影響力のある人物になりたかったんだけれど、なれなかったんだよねという悔しい思いを今しています(笑)。

富野さんの父が戦時中に軍の要請で試作した与圧服。右から1937年6月以前、37年6月24日製作、39年12月16日製作。

──少年時代の富野さんはご両親をずいぶん厳しい目で見ていますね。

富野 両親に対してだらしがないなと思っていました。両親のそれぞれの家が裕福でした。父方(富野家)は東京の大島(江東区)の大地主で、祖父は地元の町長を務めたこともあった。母方の家は江東区の大島で町工場をやっていて、大正期にはセルロイドの人形をアメリカに輸出してかなり成功していた。だから、両親とも坊ちゃん嬢ちゃんなんですね。本当の意味での苦労を知らないために、戦後は、いつか東京に帰ることだけを夢見ていた。家庭ではそんな話ばかりしていました。父は、富野の家は江東区に何千坪の土地を持っているから、その土地をもらう権利がある。それなのに、兄貴は宅地一軒分もくれない──と言ってひねてた。それに母も同調するのだから……。二人とも実家に対して金を無心をすることが平気だったんです。

実は、父は両親に育てられていないんです。兄8人姉8人の末っ子で、腹違いの長男夫婦に育てられました。その兄貴というのが本家なんです。兄貴は財産分与してくれなかったという繰り言を僕は聞かせられたわけです。父には、日本がアメリカに勝っていればそうではなかったという論法があるわけ。それは違うだろうというのは、中学くらいになればわかりますよね。そういう環境で育ちましたので、僕自身が両親に育てられたという気分があんまりないんですよ。女房が僕の両親についてこう言うんですよ。子供(孫)に対して、がんばれとか、勉強しろとは一言も言わないってね(笑)。

──喜幸少年にもそうだったのですか。

富野 そんな両親だったから、僕自身、勉強もろくにできなくて、小中学校を通じてデキの悪い生徒ができあがってしまいました。

日芸に裏口入学?

──子供の頃からお父さんのアルバムを見て宇宙などに興味を持ったようですけれど……。

富野 今回の富野展のために改めて見て思ったのは、僕は「与圧服」の写真をものごころついたときから見てきた人間だから、宇宙服に対する違和感が全くなかった。今は技術が良くなって、ここまで自由度のあるものを作れるようになったとか、父の時代とは違うんだなというくらいにしか感想はなかった。なぜ宇宙服が必要かということは、その写真を見ている時からずっと知っていました。

──調べたのですか。

富野 それをする必要は一切なくて、その写真3枚だけでわかりますもの。空気がないところへ行くのなら、こういうヘルメットが必要だよね、ということですよ。

富野 それをする必要は一切なくて、その写真3枚だけでわかりますもの。空気がないところへ行くのなら、こういうヘルメットが必要だよね、ということですよ。

宇宙旅行という概念が生まれてきた時に、宇宙に行けば父親とも離れることができると思いました。宇宙旅行に興味を持ったのが小学校の5、6年生ですが、中学時代の3年間は東大工学部に行くという目標を漠然と設定していました。それが潰えたのは、中二の時に数学を完璧に落としたことが一番大きな理由です。結局、文科系に切り替えざるを得なかった。それ以前に、うちの家庭環境では大学には行けないと思っていたので、工業高校に入って高卒で社会人になるという進路を考えていました。

ところが、工業高校の受験に失敗したんです。理数系がダメだった。総合点が足りず、県立の神奈川工業高校に行けなかった。受験時の身体検査でも引っかかった。僕は中一ぐらいから片耳が難聴なんです。どちらの理由かわからないと言いながらも、絶対ペーパーテストの点数が低かったんですよ。

僕の時代では県立高校は一校しか受けられなかった。それに見事に落ちましたので、どこかの高校に行くしかないということで、地元の私立に行くしかなかった。僕は、高校時代の話はしません。したら最後、全部悪口になってしまうから……(笑)。

──相洋(そうよう)高校ですね。

富野 そこを何とか卒業したのですが、結局、大学には裏口入学しなければ入れないくらいのレベルで、結局、日大しかなかった。まだ父のコネが効いたからです。それがどこまで効いたのかわからないけれど、半分以上は裏口入学だったと思います。ただ、裏金を使わないで裏口入学する方法をやりました。

──関係者に会いに行って頭を下げたとか。

富野 それもなし。日大の特待生試験を受けたんです。つまり高校の推薦をもらう。だから芸術学部もこれでパスだよね──どうもそういう約束を取り付けてくれたらしい。

──その話はお父さんから直接聞いたのですか?

富野 聞いていませんが、映画学科演出部の定員が50人のところで、僕の学生番号が11番なんです。定員内だから、裏口入学ではないですよね。実は定員50人のところに200人くらい学生がいるんですよ。だから、51番以降なら裏口入学……(笑)。

──では、実力で入学できたのですか?

富野 だけど、僕の学生番号11番は番号が若すぎるんで、父がねじこんでくれたと思っているわけです。僕がそれに気がついた理由は、特待生試験を受けたときに悪目立ちした女子学生がいたのですが、まさか彼女が芸術学部に流れてくるなんて思っていなかった。ところが、芸術学部の映画学科の演出部に行ったら、同じ声が聞こえた。彼女の学生番号が3番だった。それで、1番を探すと謎が解けたわけです。1番は日大の創設者と同じ名字でした。ということで、僕の11番はビミョーなところなんですよ(笑)。

みんながわかる話を作るしかない

──映画を志すようになった理由は?

富野 映画を考えるようになってきた時に思い出せた映画は『月世界征服』(1950年)しかなかったんです。なんでだろうと思いました。あの映画はそんなにいい映画ではなかった。総天然色映画の宇宙もので宇宙服が出てくる。だけど、無重力の表現はできてないねという技法論の不備がすごく見える映画です。とにかく脚本がひどい。これで映画を作れるんだと知った時に、宇宙ものというのはこのレベルで済むんだと思ったことがありました。

確かに映像を使って作った物語としては、かつての時代劇のような、わかりきった話とか、勧善懲悪になっている映画とは違うことはわかる。だけど、この映画が時代を創るようなものであるのかという話になった時に、文芸論というのがあるのではないのかということを、大学の4年間で何度か考えました。

映画というのは基本的に構造なのだということがわかってきた時に思い出したのは、『月世界征服』みたいなくだらない映画でした。あれをどういうふうに組み上げれば、文芸作品になるのかならないのか、その際とは何なんだろうかということを漠然と考えていました。僕が虫プロを辞めた頃、『2001年宇宙の旅』(1968年)というとんでもない映画が出てきました。それをいきなり見せられて、うん、これだよねと思った。この映画は徹底的に駄作なんだけども徹底的に名作だと言える。それはどういう意味かを説明しようと思えばできるようになりました。

そういう芸能(文芸)というものがわかってきた時に、だから2001年みたいな作り方をしてはいけないと思いました。では、どういう作り方をすればいいのか、みんながわかる話を作っていくしかないんです。そうしないと、製作資金を回収できない。それだけのことです。映画というのは基本的に文芸作品ではないことは当然です。虫プロでテレビアニメの仕事を始めて、僕の中でそのへんのことがきちんと構築されていくプロセスがありました。これが僕にとっての映画観なのだけれど、実は日芸の映画学科では一切教えてもらっていません。

映画学科の授業を1学期受けたら、田舎から出てきた僕から見てもひどい授業ばかりでした。そう思った時に、学生の時間を埋めてくれる自治会活動があることを知ったのです。1年最後の3学期から2年の丸々1年間、学部(江古田)に行っていません。日大の本部へ行っていました。

──部活やサークル活動は考えなかったのですか。

富野 日大レベルでもサークル活動をやっている連中は、田舎の高校生とはレベルが違いました。当然だけどスポーツ系は行く気はなかった。だいたい芸術学部に体育会系のサークルがある理由がわからなかった。どんなサークルにしろ、素人がのこのこと混ぜてくださいと言うのもはばかられました。

──自主制作映画サークルは?

富野 そういうのも二つありました。一つは制作費が払えないと部員でいられないサークルでした。16ミリで4年間に2、3本の自主制作映画を撮るから、月に1500円から2000円の会費を払うのですが、貧乏学生には厳しかった。

もう一つは社会学部系の映画制作部で、こちらは4年間で4本撮っていました。僕はこのサークルに大学2年初めの3カ月くらい様子見をしましたが、やはりこっちも歯が立たないと思った。僕の1年先輩に足立正生がいます。赤軍派にいた人です。彼が撮った映画を2本観た時に、まさにゴダールの『勝手にしやがれ』と同じように、当時わけがわからなかったなりに、迂闊に混ざったら自分も左翼になってしまうと思った。実際、彼を間近に見て、そういう切れ味を感じました。もし彼と映画を撮っていたら、赤軍派に入って浅間山荘まで行っていたと思います。

そういう意味で、日芸には全国から才能が集まってくるんですね。その中には危険なやつもいた。逆に才能の無いやつもいたんだけど、僕はサークルの連中には歯が立たないということで、自治会が逃げ道でしたね。そこで一年以上、本当に忙しく活動しました。

今のリーダーたちは国家を背負っているようには見えない

──大学内外との関係ができて、組織と言うか、大人の世界を垣間見た……。

富野 人間関係で一番感じたのは、日本大学というマンモス大学の学生課の役割ですね。大学を卒業してからわかりました。学生課で自治会を担当している職員から国会議員になった人物がいるからです。このルートがきちんと開かれている。それがわかってきた時に組織の力を少し理解した。足立正生レベルで、打倒日本政府とか打倒自民党とか言ってもダメなんだということを激烈に感じました。

──体制側の見方ですね。

富野 自治会では大学主催のイベントにも参加させられました。その中で一番きつかったけど、いい経験だったのは、ロバート・ケネディ司法長官と日本大学総長の会見の警備でした。自治会の中央執行委員は全員駆り出されて応援団と一緒に、日大の迎賓館の周りで警護をしました。なんで僕たちが動員されるんだとも思いましたが、この会見ができるのが日大なんだという誇る気持ちもありました。この経験もあって、打倒何とかだと言っている連中に対して正気に戻れよ、という気分に正直なりましたね。

警備を終えて中央執行委員は迎賓館に呼ばれました。古田重二良会頭が「お前らご苦労だった」と言って、お茶が一杯出ただけでした。この場で、当時の日大闘争に乗っかって「打倒古田」なんて言えないよね。何と言うか、〝大人の凄み〟というのを教えられたわけです。これは僕にとっても実学になっています。この経験がなければ、『ガンダム』でギレン・ザビ(*1)の演説は作れません。そういうところに直結するんです。ギレンのセリフを考えている時に、なんでこんな言葉が自分から出てくるのだろうかと考えたら、今言ったような当時の空気感を知っているのと知っていないのとの違いがものすごくあると思います。

*1 『機動戦士ガンダム』の世界におけるジオン公国(敵方)の首領、ギレン総帥は本編で2回、長舌の戦意高揚演説を行うシーンがある。作品の背景にある「1年戦争」は宇宙移民(ジオン)の地球(連邦)からの独立運動が発端だが、ジオンは共和政から独裁政(公王制)に替わり、連邦側は硬直した官僚制の下で既得権益を手放さない。どちらが勝っても暗い未来しか見えないなか、人の革新たる「ニュータイプ」の存在が一条の光に見えたが……。

富野 相当ありましたね。今とはレベルが違う。そういう意味では、今の政治家であろうが、知識人であろうが、ガバナンスのありようを体現すると言うか、人物の骨格が違う。今のリーダーたちは国家を背負っているようには見えないんですよね。総理大臣や大統領を演じているようにしか見えない。演技していてコレなのかという切なさしか感じなくて辛いですね。政治家というのはこうではないだろうと思うわけです。

結局、本当の意味での緊張がなかったために、人はだらしなくなってしまった。だから、今回の新型コロナウイルスで緊張感を持つことはとても良いことだと思います。そして、コロナ禍でわかったことは、われわれには本当の知恵がないことです。どういうことかと言うと、新型コロナウイルスに対して対処方法があるとみんな思ってますよね。でもワクチンなんか絶対できませんよ。ノーベル医学賞を受賞した日本人学者も、ウイルスは変異するものだから、それにワクチンは対応しきれないと言っています。人間には、抗体を作ることによって全滅しないようにする生物のメカニズムがあるんだから、それ以上のことをしようと思うなということです。

今、文明が進化したおかげで衛生環境はこれだけ良くなっているんだから、感染者や死者がこの程度で済んでいるのはありがたいと思うことです。自然終息するのを、あと2年我慢して待つしかないんだよという話を誰も聞こうとしないじゃない? それなのに、ワクチンができる、オリンピックも開催する──現代の嘘の累乗というのが発生しているとつくづく感じます。

僕は今年の3月くらいに世界で2億人死ぬよ、と言っていました。僕はそのくらい死者が出ると思っていました。スペイン風邪の時に比べたら2億人というのも甘い見積もりなんですよ。現在の世界人口(80億人弱)を考えたら、2億人でも人口減らしにならない。これから、あと5、6回パンデミックが起こらなければ人口減らしにはならないのが我々の地球なんです。

現状のまま人口を増やしていくと、人類は延命できないんです。この状態で地球が100年もつかと言ったら、もたないでしょ? でも、そのことは人道主義優先があるから口にすることはできません。だけど、その人道主義って原理主義じゃないのか? この原理主義的な言葉しか使えない今の我々というのは、本当の意味で叡智を活用できるレベルに達していないということが、一番大きな問題ではないのかと思います。正直、滅入っているし、死んでも死にきれない。だけど、ありがたいことに僕は近々死んでいける歳になりました(笑)。

ですから、リアルに我々人類は生き延びることができるのかと問うと、生き延びることはできないと思わざる得ない。僕が不思議に思っているのは、哲学をする人たちが人類生存のことを全く論議しないことです。だから、この数年、僕は哲学者に対して「夢遊病者」だと呼んでいます。だってリアルなことは何一つ言わないから。哲学者が政治に関与して、世論を変えたことがあったのなら教えて欲しい。そんなことありましたか? と。

「君は生き延びることができるか?」

──アニメ監督は世の中を動かせますか。

富野 いや動かせませんね。特に1941年以後、増殖し始めてしまった人類はもう自滅に向かうしかないんじゃないかなと思います。『地球に住めなくなる日』(NHK出版)という本が出る時代になったわけだから。

──その危機感はいつ頃から持ちましたか。

富野 具体的に考えるようになったのは、『ガンダム』の企画を立ち上げて「君は生き延びることができるか?」をテーマとして掲げた頃です。局所的に「君」のことを言っていませんよ。「人類」は、ということです。これは、抜き差しがならないくらいに怖い話なんですよ。だけど、何とかこれに対する解決策をできることなら提示したいと思った時期もありました。だけど、僕レベルでは絶対にできないということがわかった。なぜかと言うと、考える項目があまりにも多すぎて、そういうことを考えるだけで1、2年かかってしまうからです。

人類を生き延びさせることができるのかを考えた時に、トータル論はあり得ないのではないのかと今は思っています。だから、地球に住めなくなった時に、宇宙に進出していくという究極のファンタジーがあるわけだけれども、まさにそれはファンタジーでしかなくて、現実にそれはあり得ないんです。例えば、宇宙の距離──地球から火星までの距離を理解しているのか。人を火星に送るのに酸素がどれだけ必要なのか──という話を宇宙開発を推進しようとしている人たちは絶対口にしませんね。

実は有人宇宙開発はできないというほうに、なぜ切り替えることができないのか。その理由を考えると、そんなこと言った瞬間に予算が削られるからですよ。逆に予算を執行する人たちをわからせるにはどうしたらいいのか? おいしいことを言うだけのことでしょ。だから、この構造を変えていく方法を見つけ出さなければいけないのだけれど、今の民主主義論とか組織論を考えた時にそれができない。そういう意味で、僕は人類というものにあまり希望を持てないでいます。

──富野さんがアニメの企画をテレビ局に通すのにも通じますね。

富野 テレビアニメというレベルで嘘をついているのは芸みたいなものだからいいんだけれど、リアルの問題で嘘をつくのは本当に良くない。

現在のインテリジェンスのあり方も、ものすごく狭い、視野狭窄の信心というものをいっぱい作っています。もっとフワッとならなければいけないんだという思考回路を持てない。そういう隘路に入ってるのが現代なんじゃないのか、と思います。

僕はこの一年ぐらいの間に、ポスト構造主義の本を苦労して読みました。読んでみて著者は本当に頭がいいな、すごいなと思いました。だけど、そういう論を語っていることで気が済んでいる人たちって、さっき言ったように「夢遊病者」ではないのか。夢遊病者という言い方は、僕の発明ではないんですよ。第一次世界大戦が始まるまでのヨーロッパで、王政みたいな国家で戦争を始めることを決定した人たちを、夢遊病者だと喝破した人がいます(『夢遊病者たち』みすず書房)。

もっと言うと、夢遊病ではなくて、原理主義なんですよ。今言ったとおり、自分が信じたもの、正義だと思ったものが絶対だと強く出る。つまり、人権は尊い、人命は地球より重い──重くないよね? だけど、それが真だと思っている人たちは、それに反対する人がいたら排斥しますよね。現に僕がこういう話をし始めて、身の危険を感じるようになりました。だから、なるべくアニメに加担して、リアルの話をしないように努力をしているんだけど……(笑)。

手塚治虫先生の虫プロへ紛れ込む

──富野さんが虫プロ(手塚治虫社長)に入るきっかけはお母さんだったとか。

富野 募集しているよって情報を教えてくれただけです。僕は大学4年の9月になっても就職活動をしていませんでした。9月に僕は秋の学部祭の準備をしていた。それも学部祭に参加するサークルではないんです。

──自治会ですか。

富野 違います。自治会からも逃げ出していて、僕の周りいた友達とグループを作って、出し物をやろうとしていました。それのテーマが「我々に戦争責任があるか」でした。そのテーマを設定したので、夏に広島と長崎に行って、展示のための素材の写真を撮ってきたりして準備をしていた。それでは親は心配になりますよ。母が新聞でたまたま虫プロが求人しているという三行広告を見つけて、受けない? と言ってきたんです。

──1964年当時、映画会社は求人しておらず、他業種への就職は考えなかったのですね。

富野 もちろん。その時、僕は虫プロがどこにあるかを知らなかった。住所を聞いたら、江古田の三つ先の富士見台にあると言うので、だったら面接試験を受けに行くかと申し込みをして受けただけです。それでたまたま受かったのは、まさにあの時代──テレビアニメ『鉄腕アトム』の1年目のオンエアをやってる時だったから、僕みたいなやつでも紛れ込むことができた。それには理由があって、なんと虫プロには面接官をはじめ日芸の映画科や放送学科の顔見知りの先輩が何人か入っていたんです。当然、えっと思ったけれど、入れるかもしれないなとも思いました。ただ、大学と同じだというのも抵抗があった。だけど、掛け値なしに就職先が無かった。面接試験のあと一週間もしないで合格の連絡があり「3月1日から来い」と言われました。卒業は3月末だから、まさに命拾いでした。

それだけのことなんだけれども、まさにそれが縁でした。僕が知っている漫画家って手塚治虫先生しかいなかった。漫画を読んでいたのは中学3年までで、高校になっても『鉄腕アトム』は少しだけ読んでいた。親が弟たちに『少年』という漫画雑誌を買い与えていたから読んでいたくらいで、ほかの漫画家は一切知らなかったんです。大学時代に何人かの漫画家の作品を見ても、手塚治虫の後発(フォロワー)の作家にしか見えなかったので全部却下。そんな認識の僕にとって、一番知っている漫画を描いている人が主宰者だからまあいいだろうということで入ったわけで、落ち着きましたね。

ところが、制作進行(*2)兼演出候補として虫プロに入った日から、アトムのテレビアニメを週ペースで作っていかなくてはいけなかった。そして、入って一週間もしないうちにシナリオ・ミーティングに出たら、実は2カ月後のオンエアのホン(脚本)がない、ということでした。まだ使っていない原作のエピソードはいくつかあるのだけども、迂闊に使えないからオリジナルをどうするみたいな話し合いをいきなり見せられてビックリしました。こんな体制で週ペースで作っていくというのはどういうことなんだろうと考えて絶望的になりました。

だけど、その中で毎週毎週どうやって作っていったのかと言うと、アトムはリミテッドアニメ(動きを簡略化しセル画の枚数を減らす表現手法)で、今ほどの作画枚数を使わないで済んでいたからです。

*2 制作進行は、作画・背景美術・仕上・撮影・編集といったアニメ制作における各部署の橋渡し役。アニメの制作工程のおおむね全てについて実際に見聞することができるため、演出家へ転向するケースも多い。

一回ごとに消えていく作品にする

富野 この時、僕にとって重要だったのは、ありものの動画のフィルムとか、ありもののセル画を流用して新作を一本作れというオーダーに僕は応じることができたことです。アトムでそれを3、4回やったのは僕だけです。おおざっぱに話を組んで、ありものの絵を組み合わせてシーンを作る。ただ、それはモノクロだからできたんですよ。カラーだったらできませんでした。カラーの場合、背景やキャラの色合わせをしなければ不自然になるからです。

当時の子供向けのもの、ロボットものはレベルが低かったんですよ。それでも、ありものの絵を使って新しい話っぽく見えればいいんだと言いつつ、このシーンからこのシーンにつなげて、なおかつそれが二十数分の中で起承転結があるように組みあげるというのは、大変なんですよ。僕は最初、誰にでもできると思っていたんだけれど、できる人は誰もいなかったんです。

それをこなした時に、映像的に物語を組むというのは、実を言うと、文芸論的に作家論とか作品論ではなく、これだけのピースをどういうふうに積み重ねていくかという職人仕事だということです。これができる人はそんなにいないことがわかりました。ただ、そのときはまだあまり自覚していませんでしたけどね。

その後、アニメのシリーズものを任された時に、ストーリーの展開をどうしたらいいのかを本能的に組み合わせることができるようになっていました。僕は主義主張は絶対言わない。それを言った瞬間に作品は作れなくなる。テレビペースで一回ごとに消えていく作品にするんです。文芸的な重みをつけないという方法論に気がついたことで、僕は「巨大ロボットもの」の総監督をやることができたんだろうと思いますね。

創作することは自由ではない

富野 僕が最初に監督した『海のトリトン』(1972年)では、手塚先生の原作があったのにそれを全否定するという仕事をやった。これについて手塚先生から直に話は一切聞いていません。けれども、手塚プロ関係者からは袋叩きなくらい非難された時期もありました。30代半ばで『勇者ライディーン』(1975年*3)の監督をやって、時代の流れにあらがうと潰されるなんてことも経験させてもらった。その時に、テレビ局の人間の発言というのは、こうまで慇懃無礼で、こうまで作品を考えないで発言できるのかという大人の感覚を思い知りました。

そのあと、『無敵超人ザンボット3』(1977年*4)をやらせてもらった時に、「子供が巨大ロボットに乗る」という条件さえクリアーしていれば、あとは後ろで何をやってもいいと言われたから、いろいろ試した。が、あとであれはやってはいけなかったでしょと言われることもやったわけです。

*3 『勇者ライディーン』は、当時の超常現象ブームに乗り伝奇ロマンを狙ったロボットアニメ。放送開始直後に反オカルト路線をとったテレビ局(プロデューサー)によって路線変更を強いられ、放送途中で監督を交代させられた。

*4 『無敵超人ザンボット3』は、主人公の一族が宇宙人の子孫であり、敵方の宇宙人の攻撃で周囲(地球人)に被害を与えてしまうことで主人公側が市民に迫害されるという異色のロボットアニメ。単純な勧善懲悪に対して疑問を投げかける内容となっている。

──主要キャラクターが次々と死んでいくとか、人間爆弾など悲惨なシーンがありましたね。

富野 どうしてやったと言われたって、物語として必然だからです。その必然という部分を絶対容認しない大人の目線というのを『ザンボット3』で知り、それを了解しました。

富野 どうしてやったと言われたって、物語として必然だからです。その必然という部分を絶対容認しない大人の目線というのを『ザンボット3』で知り、それを了解しました。

では、次はどうするかと言うことで、次の仕事である『無敵鋼人ダイターン3』(1978年*5)では、リアルな世界から離れて何をやったかと言うと、自分に戯作者としての才能があるのかをテーマにしたんです。それで、コメディからシリアスまで、あらゆるジャンルの劇を作ってみせた。ただのシリアスではなくて西部劇しかやらないというのも一本あります。ロボット同士の戦闘シーンがまったくない回もやりました。そういうことまでやってみて、それもやっぱりやり過ぎだというのも自覚しました。人のあり方について、子供向けのアニメでもこういう表現ができないのか。創作をするということは、そこまで自由ではない──ということを教えられましたね。

*5 『無敵鋼人ダイターン3』は、火星開拓作業用のサイボーグが自分達が人類よりも優れていると思いこんで暴走し、サイボーグ開発者の息子である主人公の青年が仲間と共に迎え撃つロボットアニメ。コミカルな作風の裏側で、最終エピソードに対する伏線が幾度か張られている。

虫プロを皮切りに1970年代末までキャリアを積み重ねていく中で、当然、他の監督の仕事──シリアスものもギャグものもやりました。『新オバケのQ太郎』(1971年)では、本当にギャグは難しいなと思いました。

高畑勲監督が手がけられた『世界名作劇場』(1970年代)では、なんで高畑さんはこの制作ペースでテレビアニメの監督をやっていられるんだろうか、と当時思いました。そして、劇を作るというのはこういうものだということを高畑監督から教えてもらったという重みってすごいことです。リアリズムというのはアニメでもあるんですか? と聞いたことがあります。高畑さんの答えは、「石があると避けるよね。シナリオにそう書いてあるんだから、絵コンテも避けるように描いてください」と。それまで僕はシナリオに石があると書いてあっても、キャラクターに平気でまっすぐ歩かせる絵コンテを切っていました。その違いが持っている意味がわかるか、ということを高畑監督に教えられました。細かくは言わないのだけれど、おおもとのことは言ってくれる方でした。

──宮崎駿監督が富野さんの絵コンテを描き直したという話は……。

富野 具体的に証拠を見てないからわかりませんが、『未来少年コナン』(1978年)で2本だけ絵コンテを切っています(第14話、第21話)。このコンテを切りっぱなしで僕は放送を見ていないんです。直しが来ないままオンエアされたということはなんなんだろう? 宮崎さんは、絵コンテのベースがあれば、作画段階で全部直してしまったのでしょう、と思っています。

好きな絵が何なのかがわからない

──富野さんは絵を描くことは好きなのですか。

富野 最近も実感するんですけど、好きじゃないですね。どうしてかと言うと、自分の好きな絵が描けないからです。子供の頃は本気でペン画で描けるようになりたいと思ったんだけれども、まず描けないわけ。描けないというプロセスを経て、もう一つ気がついたことがある。僕が好きな絵が何なのかがわからなかった。その唯一のものが描けないと、絵描きにはなれないと思ったんです。実は、絵に対して本質的に嫌悪感があります。おそらく嫉妬心でしょうね。

特にこの数年くらいかな、つまり70歳という年齢になった時にふと思ったのは、今の現場で仕事をやってくれているアニメーターはみんな絵がうまいということです。本当に線はキレイだしキャラクターもいいんです。いいんだけれども、このうまさはおかしいと思うようにもなった。どういうことかと言うと、みんな似てるんです。みんな元がある。みんな今時なんですよ。今時というのはまさにコピーなんです。そういうことがはっきりわかるようになってしまった。

固有の絵を描けない限り、絵描きではない。そういう新しい才能と仕事をしたいと思うようになると、その基準は何かと考えた時、自分の好きな絵がないという地獄に今、陥っています。こういう言い方は失礼なんですが、そこそこ絵が上手でキャラクターデザインもうまい人はいますが、いや僕はこれをめざしてたのかな、違うんだよねという気持ちがどこかにあるんですよ。だけど、これを言い出すと何が起こるかと言うと、実写映画に当てはめた時に、役者がいなくなるんです。だから、踏み止まらなければならないんだけど、それが自分にはできないという意味ではすごく困ってます。

──アニメ以外の映画(実写)に未練は?

富野 それは70歳になって完全になくなりました。一番の理由は体力の問題です。実写映画を監督するには絶対的な体力がいることはよくわかっています。70歳になって始めたら、僕は即死しますね(笑)。でも、70歳になるまでは実写をやりたい気持ちは結構強くありました。

今言った通り、実写の仕事って基本はドカタ仕事なんですよ。日本では芸術家であるより先に職人でなければいけない。僕は職人であることに我慢ができるのかと自問すると、絶対できないなと思う。例えば黒沢明が活躍した時代の監督は、平気で〝雲待ち〟をするんです。あの山にこの雲がかからないから撮らないよという監督の一言で、ロケ隊に一カ月間、無駄飯を食わせるみたいなことを、僕はやるんじゃないかと思っていた(笑)。

だから僕は、それぞれの映画を観て感動するんだけど、〝よく撮った〟っていつも思います。みんなよくこの環境でとか、こういう気象条件とか、今年という時によく撮ったなとかね。

──作品のストーリー以外に、その制作背景にも目が行くわけですね。

富野 映画の総合芸術としての気持ちの良い部分と、本当に面倒くさい部分を考えたとき、アニメは全部デスクワークで済むわけです。こんな楽なものはない。だから最近ちょっと思っているのは、アニメってのは本当は映画と言ってはいけないんじゃないか、ということです。仕事量で考えると。

だけど、動画を組み合わせて一つのストーリーを見せるということでは映画と同じ構造を持っているので、すいませんけど「映画だ」と言わせてもらっています。本当は実写の人間から「アニメに映画を名乗らせねぇ」という罵り言葉が聞こえてきてもいいんじゃないのかなとも思いますね。

──アニメに喧嘩を売るような映画人がいますか。

富野 まさにそういう若い映画人が出て来ない。実写のスタッフやキャストもアニメ化をしているという、ひどいことが起こっているんですよ。そういうことがあるので、本当に残念だなと思っています。

映画のクオリティを考えた時の表現のあり方って本当に難しい時代になっているなとつくづく感じます。みんながデジタルをもう少しだけ使いこなせるようになってくれたら、映画というのがもう少し自由度を持った媒体として存在していけるんじゃないのかとは思っています。

人は違う色合いの才能を持つことができない

──富野さんの看板は「巨大ロボットアニメ」ですが、ロボットものの先行きをどう見ていますか。

富野 ロボットものというのは、一つのジャンルでしかなかった。それにもっと別のありようがあるんじゃないか。そのありようを表現するのに、ロボットものが最適なのかと言った時に、そうではないよねと思います。

ロボットものは、好きなやつに好きなように作ってみせればいいだけのことであるし、今もう僕にはその興味がないから、単にロボットものをやることは一切考えないという言い方をします。

今シナリオを2本持っています。2本ともロボットらしいものが出てきます。それはどうしてかと言うと、富野という映像作家の持ち駒が少ないために、要するにガンダム系のものしか作れない人間になってしまったということで、僕の「敗北者宣言」なんですよ。

それでも、ロボットものという枠にハマらない作品もあるんじゃないのということで、できたら人型ロボットが出てこないものを作るために新しいホンを書いています。

一番最近の作品(劇場版『Gのレコンギスタ』*6)でわかったことがあるんだけど、やはりガンダム的なストラクチャーっていうものを身につけてしまっている富野って、本当に深刻で、それ以外の回路を絶対に持てないんだってことです。それはどういうことかと言うと、人間って違う色合いの才能、センスを持つことができないということです。

新作を作りたいと思っても、恋愛ものも作れないし、悲劇も作れない。書く気がしないのではなく、書けないんです。物を作ること、創作とはそういうものなんだ。絶対に自分の色合いを広げられないんだ──ということがわかってしまった。

どんなものでも映像作品を作る人には、それなりの能力も重要だけれど、適性というものをないがしろにはできない。なんとなく好きでできると思うな、それはわかった、ということです。

*6 『Gのレコンギスタ』は2014年10月─15年3月に放送された「ガンダム」のテレビシリーズ作品(全26話)。放送から5年という歳月を経て今、新規カットを加え、全5部作として劇場版が公開されている。19年11月29日に第1部「行け!コア・ ファイター」が、20年2月21日に第2部「ベルリ 撃進」が上映された。

──ありがとうございました。聞き手:本誌 常川幹也