『公研』2025年4月号 第 662 回 「私の生き方」

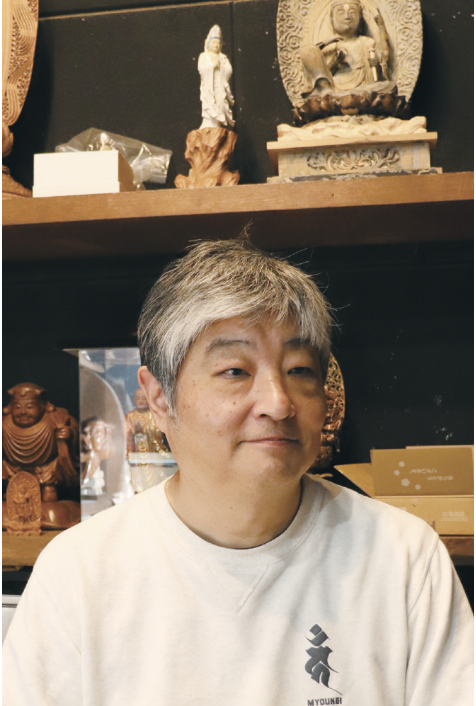

大佛師

松本明観

まつもと みょうかん:1967年京都生まれ。86年京都市立銅駝美術工芸高等学校 彫刻科卒業、87年松本明慶工房に入門。2000年第39回京都佛像彫刻展にて史上初の知事賞・市長賞をW受賞、以降数々の賞を受賞。35歳で大佛師の称号を得る。その後、他の大本山・総本山からも大佛師を授かる。24年東京・増上寺に徳川家康像を納佛。

僕らに失敗はない

──本日は清々しい木の香りに包まれた工房にお邪魔し、大佛の製作現場を見せていただきました。2体同時につくられていましたが、それだけ需要があることに驚きました。

松本 うちの工房は日本で一番職人の数が多いし、大きな佛像をつくれるだけの大量の乾燥木材を持ってる日本で唯一の工房なんです。他にはない経験と技術を携えているので、全てうちに注文がくるのかもしれません。

佛像をつくるには腕のいい職人がいっぱい必要ですし、乾かすために何十年も寝かせた木材が大量に必要なんです。切ったばかりの生木だと、大佛を組み立てた後に木が乾いて歪みが発生してしまうんですね。我々が最初に大佛をつくってから44年間、注文は途絶えてません。

──多種・大量の木材が保管された倉庫にも驚きました。建築物のような巨大な佛像はどのような工程で彫刻製作されているのでしょうか。

松本 賽さい割わり法ほうという方法でやっています。

小さい雛形をつくってから本番に臨むんです。組み立てる時、普通は接着剤だけでくっつけるんですけど、強度を上げるために僕たちはホゾ(部材を接合する為に一方の材につくる突起)を入れてます。賽割法でホゾを入れる人は、ほとんどいないんです。なぜならホゾが一つでも、数ミリでもずれたら全てやり直しになりますので。それでもホゾを入れるのは、あるのとないのとでは数百年後に違いが出るからです。そのために、ものすごい手間をかけるか、かけないか。僕たちは修復もたくさん手がけているんですが、昔の作品を見てもこんなに正直な本数のホゾを入れている作品見たことがないです。

──合わなくてやり直しになることはないのですか?

松本 僕らに失敗はないんです。まぐれでできているわけではないです。絶対に失敗しない弟子にしか仕事は任せませんから。

木彫刻の難しさは、削ってつくっていくことなんですね。いきすぎるともう戻れないでしょ。だから初心者は攻めて彫れないんで失敗を恐れてボテボテの作品しかできません。

──あんなに大きなものに対して、たった2人で作業されているのですね。

松本 大きなものの現場では少ない担当人数でやります。人数が多いと責任が分散してしまうんです。2人でやると何があっても間違えられないから自分の責任と思って懸命にやりますけど、10人でやるとサボる人も出てきてその覚悟がなくなるんです。

ヒューマンエラーを起こさない秘訣は、ベテラン同士でなくて新人とベテランで組ませることです。ベテランになると当たり前になって確認をしなくなることでも、新人は初めてだから、当たり前のようなことも聞いてくる。だからベテランにとっては再確認にもなるのと、教える自分の責任にもなります。さらに若手の弟子にとっても、机上で教えられるよりも現場で教えてもらったほうがスッと入ってくるんですね。

だから僕は「見て盗む」という職人の世界にあるような言葉は嫌いです。言葉と実践で教えてあげたほうが弟子の習得が早いやないですか。徹底的に伝承していかんとその人だけが習得した技で途絶えてしまいますよね。父から教わったことは全て弟子に教える。それで僕は空っぽになるんじゃなくて、さらに新しい技術を習得して向上するチャンスでもあるわけです。上は下にどんどん教えていって、上はさらに上をめざす。トライアンドエラーを繰り返していく中で、急にコツを掴む瞬間があります。だから教える時は自分が試行錯誤して得た技術を、一番上達の早い方法で教えてあげることで弟子は自分よりも早く技術を習得できるわけです。それを惜しまず教えていることが大事なんやと思ってます。

絶対に必要なのは亀のようなスピリッツ

──今、何人のお弟子さんがいらっしゃいますか?

松本 50人います。僕は昨年まで、京都佛像彫刻家協会の会長をしていたんですが、うちの職人は全国でも一番多いんです。他は親方一人だったり、弟子が数人の工房なんです。

僕が雑誌やテレビで取材を受けたのを見て憧れて弟子入りにやってくる人もいます。訪ねてくる人は全員話を聞きます。どれだけ厳しい世界かを説明して一旦脅しをかけますが、それでも目を輝かせている人には明日からおいで、と言います。うちにいる優秀な弟子は「明日ではなく今日から働らかせてください」というような前のめりな人ばかりです。「明日は予定があるから」と先延ばしにするような人はすぐに挫折してやめてしまいますね。

だから、僕が見てるのは技術ではなくて決意の強さです。つまり、「うさぎと亀」やと思うんです。絶対に必要なのはウサギのような脚力でなくて、亀のように「絶対ゴールするんや」というスピリッツなんです。技術がない人のほうが、失敗をきちんと理解して技術を吸収しやすい。あと、怒られ上手な人ですね。この人のために苦言を呈してやろうと思わせる人のほうが、成長しやすいし得なんです。チャンスは与えて、「辞める」と言ったら一度引き留めて、その理由を聞いてます。自ら納得してダメだと思ったほうが次にきちんといけるんです。「来るもの拒まず、去るものは追う」というのは父からも引き継いでいる考え方です。

──現在、大佛師・松本明慶氏の二代目として松本工房をささえていらっしゃいますが、幼い頃からお父様の影響は大きかったのでしょうか?

松本 小さい頃からなんの疑いもなく、当たり前に佛師になると思っていましたね。やっぱ長男だし昭和の子供なんで、自分の家が八百屋やったらお父ちゃんの仕事を手伝う、ってのとおんなじですね。僕も知らずのうちに、父親の背中を見てそう思ったんやと思います。家族や弟子を食わせるためにも命を削るようなやり方でやってきた。その上で習得した技術を僕が引き継がないで誰が引き継ぐんや、と思ってました。言われるんじゃなくて、見せつけられたんやと思います。父親もああしろ、こうしろとも特に何も言わなかったですね。僕がなろうとしているのは知っていたので静観していたんでしょうね。

-150x150.jpg)