『公研』2015年1月号「私の生き方」

北村 泰一・九州大学名誉教授

南禅寺界隈の別荘群育ち

──京都市の南禅寺のご出身だそうですね。

北村 生まれは京都の真ん中ですが、四、五歳の頃に南禅寺に来たんです。南禅寺界隈には野村碧雲荘や山縣有朋の別荘無鄰菴など大きな別荘がありますが、その端の端です。蹴上インクラインという傾斜鉄道が走っているあたりに京都市長の公舎があって、そこの裏側に一軒置いた隣ぐらいにありました。

北村 生まれは京都の真ん中ですが、四、五歳の頃に南禅寺に来たんです。南禅寺界隈には野村碧雲荘や山縣有朋の別荘無鄰菴など大きな別荘がありますが、その端の端です。蹴上インクラインという傾斜鉄道が走っているあたりに京都市長の公舎があって、そこの裏側に一軒置いた隣ぐらいにありました。

──ご実家はどのようなお仕事を?

北村 父は羅紗の輸入をやっていて、いわゆるハイカラなんですよ。明治十八年生まれのおじいさんが始めたのだけど、後継ぎがおらず僕の代で途絶えてしまいました。父は「後を継がんでよかったな。お前がやっていたら、お前の時代に潰れただろうね」と言っていましたね(笑)。

──お坊ちゃんなのですね。南極に行くくらいですから野生児かと思っていました。

北村 自宅は三百坪ありましたが、隣の家は三千坪ありましたからすごく小さいと思っていました。子どもの時はそれが当たり前だと思っていましたが、こういう地域は他にあまりないんですね。

庭に川が流れていたんですよ。隣にも川が流れている。どこの家にも川があるから、そんなもんだと思っていたんです。そこに鯉がいて、戦争中は食料にしていたのね。自宅から百メートルくらい先に別の小川があって、そこが取水口になっている。秋になって流れてくる木葉やゴミがそこへひっかかって、きれいな水だけが流れるようになっているのだけど、そこを掃除するのが僕の役目だったんです。嫌だなと思いながら毎日掃除をしていましたが、ある時、水は朝にドーッと流れて昼間は少ない。夜になるとまたドーッと流れていることに気がつきました。自分なりの発見です。一体これはどういう意味なのだろう。そして、この川はどこから流れてくるのだろうと不思議な気持ちになりました。

ある日、意を決してこの川を上流に遡っていく探検に出たんです。水が少なくなる昼間を選んで小川を遡っていきました。そうすると、途中にいろいろな家の裏側を流れていて家からゴミを捨てるわけです。それが全部うちの川にも流れてくる。中にはへんちくりんな嫌らしいものも流れてくるんだ。拾い上げて「これ、何じゃ」と言うてね(笑)。

さらに上流に行くと、京阪京津線の電車の下をくぐるための大きなトンネルがある。真っ暗だしちょっと怖いんですね。意を決して中へ行きましたが、都ホテル(現在のウェスティン都ホテル京都)の辺りになった途端に息ができないくらいに臭い。フラフラになりながらトンネルから出ました。水を消毒するカルキの匂いだったんです。それでその先には行けなかったけど、この探検が面白かった。味をしめたと言うんですかね。これが初めての探検です。小川は琵琶湖から引いた琵琶湖疎水の支流であることを後で知りました。昭和十年頃で小学校高学年の時のことです。

「パイオニア的人生を送れ」

──小さい頃から探検家だったのですね。

北村 「山の彼方の空遠く」というカール・ブッセの歌があるでしょ。僕の家は、二階の窓から東山の大文字、大屋根に登ると比叡山に連なる東山が全部見えるんですよ。あの山の彼方に一体何があるのだろうっていつも好奇心に駆られていました。その後も東山を越えて山科まで探検したりしました。夢中になって行ってみると、今まで遠いと思っていた山科が山を越えるとすぐそこにあることがわかった。

旧制の京都一中に入学しますが、この頃は京都北山をよく歩きました。戦争が終わったのが二年の時ですから、そんなところへ行く人はいない。いつも一人で歩いていました。夜、月の明かりが樹々の隙間から入ってくるのはとても怖くてね。でも、怖いくせにまたそんな山へ行きたくなる。

中学では生物の金井千仭先生に強い影響を受けました。金井先生は四十年間も同じ学校で生物を教えていて、京一中の先輩である第一次南極越冬隊の隊長を務めた西堀栄三郎さんも金井先生の授業を受けたそうです。昭和基地の裏山で春の陽にあたりながら聞いたことがあります。日立製作所の会長だった金井務さんは金井先生の子どもさんなんです。

金井先生は「諸君はパイオニア的人生を送れ」と繰り返し言っていました。何のこっちゃわかっていませんでしたが、パイオニアという言葉だけを覚えました。「諸君は北海道へ行け」とも言う。「日本にはもうパイオニアはない。しかし、北海道へ行けば匂いぐらいは残っているはずだ」と。本当に北大へ行った人が何人かいますが、最も古いのが極地探検研究家の加納一郎さんです。加納さんは南極探検記の聖書と言われているチェリー・ガラードの『世界最悪の旅』の翻訳をしています。この翻訳は原書よりも良いと言われていて、この本に痺れて何人もの若者が世界の未踏地に赴いているんです。僕が南極に飛び出した後にも、京大山岳部の後輩の宮木靖男君が勤務していた東京の大学の若者を連れて北極探検に出かけました。しかし、とうとう帰ってきませんでした。

加納さんの本の最後にこう書いてあります。「探検とは……? 『知的情熱の肉体的表現である』」と。僕も身体なら負けないぞ、と夢中になって南極へ行ったのです。加納さんはこの時代一番の南極通でした。西堀さんは南極に行くにあたって加納さんにいつも相談していたんです。

──不思議な縁ですね。先生は北海道へ行こうとは考えなかったのですか。

北村 僕も北大に行こうとしたのですが、終戦後の五年目のことですから混乱していて情報がまったくなかった。札幌に辿り着くだけでもたいへんそうでした。悩んでいたら京大を受ける友人に、「京大にもそんなところがあるよ」と慰められ、京都大学に進学することを決めたんです。京大では山岳部に入りました。山岳部には親玉の今西錦司を筆頭に西堀さん、桑原武夫さん、四手井綱英さん……と錚々たる面々がいて、それで京大へ行って良かったと思うようになりました。

入学したのは一九五〇年でエベレストが登頂される前でしたから、みんな「エベレストに登るんじゃ」と言うてやってました。今から思えば山岳部に入ったばかりの大学生がエベレストなんてとんでもないっちゅうもんですが、その頃は本気でしたね。

しかし一九五三年にヒラリー卿に登られてしまうと、今西さんは「お前たち、人がすでに登ったエベレなんかに登らんでもいい」と。みんな二番目に登ろうと思ってるわけだけど、「そんなことに人生をかけるんか。自分の足跡だけしかないところへ行け。高さよりも人がやっていないことに意味があるんじゃ」と言う。みんな「へぇー」と驚いて「ああ、そうですか」と言うておりました。

山岳部の連中は、山が大学生活のすべてでした。入学当初は在学四年間に体を鍛えるために山岳部へ入ろうと思っただけで、山と一生のお付き合いをしようなどとは考えてもいませんでした。ところが、卒業が近づいてくると山とのお付き合いはとても学生時代の四年間だけで終わりそうにない、一生のお付き合いをせねばならないという気になっていました。卒業時期が迫っても、山岳部の学生はそれどころじゃない。みんなそれぞれ山に関係したところに就職先を見つけて、一生を懸けて登山の目標を達成するんです。農学部なら造林や林業関係、地質なら地質調査所や鉱山関係の会社。ところが僕の専攻は理学部の地球物理でしたから、山と関係のある就職先はない。それから山岳部の中でもやっぱり強いやつと弱いやつがいます。いろいろな仲間たちと日本アルプスへ行って、僕は「自分は弱組みやな」と思うようになりました。「もう山は辞めた」とも言っていましたね。

それでも大学最後の春には、集大成になるような今までで一番大きな山行に出たいと考えました。積雪期の後立山連峰の冷乗越から槍ヶ岳を通り、そこから稜線沿いに三俣蓮華岳、薬師岳を通り、黒部峡谷を遥か右下に見て、五色ケ原から立山へ。そして剱岳まで行く山行を計画したんです。今なら何ということもありませんが、昭和三十年の頃ですから積雪期にこのあたりを歩いた記録はありませんでした。

その頃の学期末の試験は二月の終わりまであって、大学院の試験は三月の終わりから始まりました。だから、期末試験が終わるやその足で山行に飛び出しても、大きな山行になると十日や二十日間はかかりますから、山に行ったら試験の準備が足りなくなるし、試験当日に間に合わない可能性もある。山か大学院か本気で迷いましたが、大学院は来年でもええやと(笑)。

山に行き、ヤマを賭ける

──計画してしまったらもう行くしかありませんね(笑)。

北村 でも、本当は山も大学院も両方やりたい。叶わぬまでも、両方やってみるか? でも、ただ願っているだけではダメだろう。それで山は行き、試験にはヤマを賭けることにしたんです。同じ「やま」だから、まあ良いだろうと(笑)。気持ちがスーッとしました。

地球物理の講義ではダイポール・フィールドと言って、地球上のある地点での地球磁場の強さやそれが向いている方向を問う計算がとても面白かったんですよ。ごちゃごちゃしていてとても難しい計算です。何だか試験に出るような気がするんですね。そこで、その解き方を一、二枚の紙に書き、ポケットに入れて山に行きました。

山では朝から晩まで大きなザックを背負って歩くわけですからヘトヘトになります。夜になってもとても勉強できる状況ではありませんでしたが、吹雪のために二日間沈殿した時に持参した紙をザーッと読んでそこだけを理解しました。

それで試験に臨んだのですが、ピタリとその問題が出た。「しめた!」と思いましたね。面接の時は、山へ行っていたことは隠していました。「あいつは山ばかり行って、勉強しとらへん」と言われたらかなわないと思って。でも春山でしょ。顔は真っ赤に日焼けして、皮もベロベロに剥けている。面接の先生はそれを見てニヤリと笑っただけでした。それでとうとう面接も突破することができました。合格です。

この時から「二兎を追えば二兎を得よ」が僕の生涯の格言となりました。ただし、困難に遭遇したら、力の限りを尽くしてその困難を回避すれば…という条件が付きますがね。

この時、後立山に一緒にいった仲間に、チョゴリザ(七千六百五十四メートル、一九五八年)に初登頂した平井一正(神戸大学名誉教授)がいました。このチョゴリザ初登頂は、それから始まる京大山岳部の巨峰登山、サルトロ・カンリ(七千七百四十二メートル、一九六二年)、そしてヤルン・カン(八千五百五メートル、一九七五年)の走りです。ヤルン・カン登山の隊長は、西堀さんでした。平井はより高いところをめざす代表的な垂直組だけど、僕は水平組を唱えた。水平組は「野でも沼でも山でもどこまでも行くんじゃ」言うてましたね。

──その先に南極があったわけですね。

北村 そうです。僕が大学院に入学したのが一九五四年ですが、一九五七年から国際地球観測年(通称IGY)と称する極地観測が始まることになります。南極観測を含む、かつてない規模の国際事業です。そのための第一回目の国際会議が一九五五年七月にパリで開かれることになっていました。南極と言えばオーロラです。僕は地球物理の中でも電磁気学が専門でしたから、電磁気=オーロラでしょう。だから地球物理は山とは無縁でしたが、南極とは深い関係があるわけです。

僕の先生だった長谷川万吉教授は当時、日本の学会の最長老だったんですね。第一次南極観測隊で隊長を務めた永田武さんはその次でした。忘れもしませんが、一九五五年六月に長谷川先生が僕を呼びつけたんです。その頃の教授は風格があって学生なんか足元にも及ばぬ存在です。長谷川先生は口がまどろっこしくて、その時も「北村君、来たか」と言ってしばらく黙って部屋の窓の外を見ている。そして、くるりと振り向くと「君、南極に行かんかね」と言う。思いも寄らないことでしたが、その時、ロウソクに火が点いたように胸の中にポッと火が点いたんですな。僕らは今西さんに「自分の足跡しかないところへ行け」と植え付けられていましたから、ついに目標が見つかったという感じです。

──水平組としては、これ以上の目標はありませんね。

北村 今から思えば、長谷川先生は自分の配下に一人も南極に行く人間がいないのは困ると考えたのだと思います。それなら北村を行かそうと。長谷川先生は山っ気はまったくありませんでしたが、南極へ最初に行くことがどれだけたいへんかくらいはわかっておいでだったので、これは北村に行かせようと考えられたようでした。

しかし、結局パリでの第一回目の会議には日本は行けませんでした。文部省は「国が参加を決めていない会議に金は出せん。行くなら勝手に行ってこい」と。その頃海外に行くにはとんでもない旅費が掛かりますからね。それを救ったのが一億円の資金提供を申し出てくれた朝日新聞です。今はたいへんなことになっていますけどね。

それから文部大臣だった松村謙三さんの存在も大きかった。松村さんは若い時に、白瀬矗さん率いる南極探検隊の出航を見送った経験があって、その記憶が鮮明だったのだと思います。「将来の日本は科学立国のほかに国際的に進出する道はない。南極の計画は、戦後の日本の後退した空気を一掃して、青年たちに若々しい活力を与えるものだ」と南極観測を後押ししてくれた。

僕は松村さんのことを調べたことがあるのだけど、南極観測の実現は自身の業績には数えていないんです。普通、政治家はこうした業績を誇りたがるものだけど、松村さんにしてみれば南極は仕事ではなく、自分の趣味の一つと認識されていたのだと思う。僕は政治家は嫌いだけど、あの人はすごい政治家だったと思ってね。今でも尊敬しています。

南極観測はこれだけのお膳立てがあって実現したわけです。何でも始まりが大切なんですね。始めは誰からの援助もないのにやらなければならない。でも、やると覚悟を決めると助けようとする人たちが出てくる。歴史というものは、こういうものかなと今は思っています。

──敗戦後間もないことを考えると、大きな決断ですね。

北村 よく決心したなあと思います。国家予算が一兆円弱の時代に、明日食べることには直接の役には立ちそうにない南極観測に何億円ものお金を使うのですからね。

こうして一九五五年九月にブリュッセルで開かれた第二回の国際会議に日本が出席し、正式に南極観測に参加することを表明したわけです。ところが、代表委員長の長谷川先生とその次の永田さん、この二人非常に仲が悪い。それがブリュッセルに行っている間に頂点に達したらしくて、とうとう長谷川先生は「わしはもう辞めた。永田に任せる」と帰ってきた。

僕に「行かんか」と言っておきながら知らん顔です。先生に「あれ、どうなりました」なんて聞くに聞けない。僕と顔を合わせるとあっちを向いてしまって目を逸らすし、南極について一言も言わない。だから、おかしいなと。僕はもう火が点いていますから、どうしても南極に行きたい。ジリジリする毎日が続きましたが、状況は一向に進展しません。考えたあげく思い付いたのが今西錦司さんでした。今西さんの義理の弟が第一次南極地域観測隊の副隊長であり、越冬隊長を務めた西堀栄三郎さんだったんです。

「ゴリラの雌を知っとるか」

──今回そのことを知って驚きました。

北村 南極の準備が東京でどのように進んでいるのかという情報すらまったくありませんでしたから、とにかく今西さんに紹介状をもらって西堀さんを訪ねようと考えたんです。夜の七時に下鴨神社のあたりにあった今西さんのご自宅まで行きました。奥さんが出てきて、「今お酒を戴いていますので、終わるまでちょっと待っていてくださいな」と。終わったのが十時を大きく過ぎていました。普通なら「またあらためて来ます」と引き返すところですが、今日を外したらもうあかんと思ったものですから、じっと玄関先で待ちました。

今西さんはお酒好きですから談論風発になって「よう来たな」と言って、こっちにとってはどうでもええ話を聞かされました(笑)。その頃今西さんはアフリカでゴリラの研究をしていましたから、「ゴリラの雌を知っとるか」とか言うんですよ。僕からしてみたらちょっと興味があるくらいでしたが、「えっ、どんなでした?」とか言うてね。そんな話を深夜二時頃まで聞いていて、西堀さんのことはずっと切り出せないでいました。それでも最後に、実はこれこれこういう事情があってと説明してやっと西堀さんへの紹介状を書いてもらえた。「北村をはじめ何人かが東京へ行くから南極の状況を言うてやってくれ」と。それだけのことらしいんですがね。中身は見ていませんからわかりません。やっと帰ったのが朝の三時過ぎでした。タクシーなんてとんでもない時代の話ですから、上賀茂から南禅寺の自宅まで歩いて帰りました。今でもあの日のことは覚えています。

──途絶えかかった南極への道が今西さんによって繋がった。

北村 いよいよ東京まで行きます。当時、学術会議は上野にあって西堀さんの拠点もそこにありました。「こんにちは」と言って入って行くと、一人の男がおったんです。北大の佐伯富男です。僕らは「佐伯トンコ」とあだ名で呼んでいました。

──第一次越冬隊のメンバーですね。

北村 佐伯は西堀さんが一番信頼している加納一郎さんが役に立つと推薦した人物でしたから、「佐伯は絶対にメンバーに選ばれる」と目されていました。もともと北アルプスの立山山麓の芦峅寺の出身で有能な登山ガイドを数多く輩出している佐伯一族の一人です。

この頃、観測隊のメンバーに選ばれようと南極行きの志願者たちはみんな必死になっていたんです。十一月に出発することが決まっていましたからね。東大からは山岳部に相当する「山の会」の連中が雲霞のごとく各年代にいて何人も手伝いに来ていました。初期の頃はみんなタダ働きですよ。僕が東京に来たのは六月ですからみんなより遅れています。「おい君、切手を買うて来てくれ」とか「タバコを買うてきてくれ」とかそんな使いっ走りみたいなことをさせられた。佐伯トンコは「へいへい」と言って買いに行きよるんです。僕はなかなかそれができなかった。「タバコなんか自分で買え」ってね。佐伯富男は南極へ行っても便所掃除、洗濯、風呂湧かしなど人の嫌がることを進んで何でもする。北大の優等生なのにそういうことをやりよる。佐伯のトンコの特色ですよね。南極越冬の時は、立見辰雄さんのように東大助教授でもそうしたことをやっていたんです。ドクターを持っているような今の大学院生でそんなことをする人はいないだろうな。

犬の免許

──みんな南極に行きたいのですね。

北村 いよいよ隊員が決まるぞという噂が流れてきました。南極には雪上車を持って行くことになっていましたが、当時車の免許を持っている者は少なかった。南極には警察はいないけど、日本の規則でやるから運転には免許が必要です。それでみんなドーッと免許を取りに行きよった。僕も一回だけ講習に行ったんですが、付け焼き刃ではとてもあかんと思いました。そこで思い付いたのがワン公です。樺太犬を連れて行くことが決まっていましたから、みんなが機械ならわしは犬の免許やと。すぐに西堀さんに犬ぞりを勉強したいと直訴に行きました。西堀さんは「そんなことを言ってもあかん」と言うてけんもほろろでした。やっぱりあかんかったかと思って、それから二、三日は本当に食事も喉を通らないぐらいでしたね。ところが、しばらくして西堀さんから呼び出しが掛かりました。「北村、すぐに稚内へ行け」と。樺太犬の訓練のために稚内に派遣にされることになったんです。貯金を全部はたいて行きましたよ。それで僕は犬係に就くことができて、南極に行けることになったわけです。実はそれまで犬を飼ったこともありませんでした。

お蔭で、犬係として南極へ行くことができましたが、この時以来ずっと心にひっかかるシコリができました。犬ぞりは北大山岳部の専売特許であって、南極への優待券です。犬に関係すれば、一人や二人は南極へ行けるんです。それを部外者である京都の人間に譲ったのはどういう理由だろうか? と。何年か後に気がついたことがあります。京都の一中です。一中の金井仟仭先生に影響を受けて北海道に行った加納一郎さんは北大のグループ長です。そして、加納さんと西堀さんの間には信頼関係がありましたから、それでスムースに進んだの違うか? と。このことは「借り」としてその後もずっと意識しました。まだ返していません。死ぬまでに何とか返したいと思っています。

真夜中のニワトリ

──第一次越冬隊隊員について聞いていきたいと思います。まず隊長の西堀栄三郎さんですが、北村先生が抱いた印象は?

北村 西堀さんのあだ名は「真夜中のニワトリ」と言うんですよ。西堀さんという人はね、はじめは憎まれるんです。ニワトリは明け方に「コケコッコー」と鳴くから良いのであって、夜中に鳴かれては迷惑で仕方ない。あのニワトリ何とかしてしまえということになる。西堀さんが夜にワーワー言っているのを聞かされると最初はものすごく反発する。ところが、その人物が聡明であれば「あれは西堀が言う通りかもしれん」と明け方になると気づかされることになる。西堀さんの考えていることは、常に人より先を見ていて先見性が一段深いんですよ。だから、最初は憎まれるが、いつの間にかみんな西堀派になってしまう。僕はもう八十三歳になったけれども、いくつになっても西堀さんには遠く及びませんね。

──越冬隊員の十一人のメンバー構成は本当によく考えられていますね。

北村 びっくりしちゃう。越冬隊員に決まったのは、船に乗ってもうすぐ目の先に南極大陸が見えようという一九五七年の一月始めでした。すでに氷海が浮かぶような地点です。第一次南極地域観測隊は、永田隊長を筆頭に五十三名の隊員がいますが、昭和基地で一年を過ごす越冬隊は、南極までの航海時の様子も考慮して西堀越冬隊長以下十名が選抜されました。

隊員構成は西堀さんが考えたのだと思いますが、死ぬような経験をしながら死ななかった者が優先されたようです。最初に選ばれたのが機械担当の大塚正雄さん。彼は元特攻隊員でした。戦後はタグ船と言ってイカダに荷物を積んで、それを仙台から東京まで運ぶ商売やマグロ漁船の船長などをした後に、いすゞ自動車で整備士として働いていました。それから通信担当の佐間敏夫(朝日新聞)さんは戦後満洲から歩いて帰ってきた男です。

気象担当の村越望も満州から帰ってきた男ですが、富士山頂の気象観測所に四年以上もいた経歴がある。村越さんは宗谷での航海中は船酔いがひどくて、いつもデッキチェアにじっとしているだけで何もできなかった。でも、南極に来てからは精神的に一番ぶれなかった。気象担当は毎日九時、十五時、二十一時の定時に三回野外に気象観測に行かなければなりません。ブリザードでも氷点下二〇℃、三〇℃でも防寒具に身を固めて欠かさずに出て行く。「僕やったらこんな時は外に出ないなあ」なんて時でも観測時刻になると「ちょっと行ってくるわ」と言って必ず出ていった。人は見かけによらんと言ったら何だけど、その姿には感心しましたね。

越冬隊のメンバーは、このように探検という目的に適した人材が選抜されたのだと思います。僕は最後の十人目としてギリギリ選ばれたんです。

──医療担当の中野征紀さんは風貌からしてただ者じゃないなという感じですね。

北村 そうそう。当時は珍しい長髪でしたから、「長髪つぁん」と呼ばれていました。

──人間も犬も診断してアザラシの解体までありとあらゆることをやってのける知恵者という印象を持ちました。

北村 僕の印象を言うとね、自分の経験をひけらかす人っているでしょ。中野さんもそうでね、この人は大きなことを言う人やなあと最初はずっと思ってた。その印象が変わったのが、僕が火事を起こした時です。僕にはカブースっていうオーロラ観測用の小屋が与えられていたんです。昭和基地から少し離れたところに置かれていました。オーロラが現れる夜にはそこで眠い目をこすりながら観測するわけです。

北村 僕の印象を言うとね、自分の経験をひけらかす人っているでしょ。中野さんもそうでね、この人は大きなことを言う人やなあと最初はずっと思ってた。その印象が変わったのが、僕が火事を起こした時です。僕にはカブースっていうオーロラ観測用の小屋が与えられていたんです。昭和基地から少し離れたところに置かれていました。オーロラが現れる夜にはそこで眠い目をこすりながら観測するわけです。

ある日ストーブの具合が悪くて床に零れていた石油に引火して火事になったんです。そのカブースはブリザードで吹き飛ばされた時に被害を受けていたものだったので、ワイヤーで壁を引っ張ってバランスをとっていました。そのワイヤーの先に重し代わりに軽油の入ったドラム缶が吊るされていたんです。ドラム缶は熱でラグビーボールのように膨れていました。これが爆発したらたいへんなことになります。だけど、怖くてみんな近寄ることができない。自分の不始末なのに僕も近寄れなかった。

その時に中野さんが雪を抱え込んでそのドラム缶に突っ込んで行ったんです。「長髪つぁん、やめてくれ」と叫んでも、中野さんは怯むことなく雪をドーンと投げつけた。ジューッと音を立ててね。それでドラム缶は爆発せずに済んだ。ああ、この人は本物やと。この人は本当に偉い人や、豪傑やなあと思ってね。そういう思い出があります。犬ぞりを走らせてボツンヌーテン山(一千四百八十六メートル)に登った時は中野さんがリーダーでした。北大の山岳部で鳴らしたとは聞いていましたが、本当の実力がある人でした。

──北村先生は最年少で越冬隊に参加したわけですが、隊員たちの結束は固かったようですね。

北村 昭和基地では、何でも年の順でした。食事をする時は、座る順番がいつも決まっていました。帰国後も皆で集まる時はあの時と同じ順序でしたね。昨年十月に村越さんが八十八歳で亡くなりました。第二次越冬隊が悪天候のために越冬を断念せざるを得なくなった時、「二人だけでも基地に残って越冬しよう」と呼びかけて、すぐに賛同してくれたのが村越さんでした。これで第一次越冬隊員で生き残っているのは、僕と佐間さんだけになりました。

昭和基地に残りたい

──第二次観測隊が越冬を断念した場合は、昭和基地にもう一年残りたいと西堀さんに直訴したというのは本当ですか?

北村 我々は一九五六年の暮れに日本を出て五七年一杯を越冬し、五八年の二月に迎えの宗谷で帰りました。ノルウェー、イギリス、スウェーデンの三国共同探検隊は始めから連続二年間で来ていたんです。あそこを超さないかんかなと思っていました。それに僕と村越さんは独身だったからね。少なくとも僕自身は誰かが待っているわけではないし、もう一年いたいと思った。僕が犬の世話をし、村越さんが気象観測をするとよい。食事なんかは交代でやろうやと。「食糧もたっぷりあるし、大丈夫です」と西堀さんに直訴したんです。ところが、西堀さんは「わしがイエスと言うてもあかん。文部省に聞かんと」と言う。

それから数日経って西堀さんに呼び出されて、「やっぱりあれはあかん」と言われました。「文部省があかんと言うた。一緒に帰ろう」と。後から考えたら、本当に西堀さんが文部省に聞いていたのかなと。ひょっとしたら西堀さんの温情だったのかなあと思ってね。西堀さんが本当に聞いたかどうかは謎として残っています。通信担当だった佐間さんならわかるんですが、聞こうと思いながら今日の今日まで聞いていません。

──残りたいという気持ちは昭和基地を維持するという使命感なのか、純粋に昭和基地にいたいという気持ちのどちらだったのでしょうか。

北村 両方ですね。とにかくもう昭和基地は僕にとっては極楽だった。だから、もう一年でも二年でも五年でもいたいと思ってた。それはね、自然の素晴らしさだけじゃない。南極は厳しい環境ですからどうなるかわからんけど、その自然に耐えることが楽しみで、それが将来の役に立つと信じていました。

それに尊敬する村越さんもいるし、かわいい犬たちもいる。食糧も十一人の一年分以上あるし燃料もある。オーロラも出る。文句を言うことは何一つありませんでした。犬たちのことも気掛かりでしたし、基地を放棄するのは損害が多すぎる。来年まで二人で越冬を実行するに限ると本気で考えましたね。

第二次観測隊はなぜ失敗したのか

──西堀さんが書いた『南極越冬記』を読むと、西堀さんは第二次観測隊も海氷の状況をきちんと把握していれば失敗することはなかったと考えていた節がありますね。

北村 そうです。第二次越冬隊は、氷のために昭和基地まで来ることができずに、越冬を断念・放棄することになった。あれからもう六十年近く経っていますが、今でも僕はおかしいと思っています。

もともと学者連中は、南極に行くことをもっと簡単に考えていたんですね。最初は西堀さんがメンバーに入っていませんでしたから、文部省にしても飛行機や犬ぞりを使うことはまったく想定していなかった。ところが西堀さんは、飛行機、ヘリコプターは必ず要る。犬ぞりも外せない。その上、アイスパイロットと呼ばれる氷の海を航海した熟練の船長が必要だと主張したんです。船も宗谷は南極の海に向かないと考えていました。宗谷は氷をどんどん割って進むような大型船でもなければ、小回りをきかせて海氷を避けるような小型船でもない。中途半端な中型船でした。

文部省関係者は飛行機にも犬ぞりにも、予算を付けることを全員が反対しました。当時僕は、西堀さんの隣家に下宿し、夜のご飯だけを西堀家で戴いていましたが、西堀さんはその日の夜に珍しく酒に酔っぱらって「北村、わしはもう辞めた!」と言うのを聞いています。

その後も西堀さんは気の毒なくらいの努力をして、なお航空機、犬ぞり、アイスパイロットの必要性を主張し続けたけれども、どうしても政府委員たちを理解させることができません。「予算がない」の一点ばりです。やっと学術会議の茅誠司(第十七代東大総長)さんだけが理解してくれた。茅さんの発案でアイスパイロットは諦めるが、飛行機と犬ぞりは朝日新聞の資金提供で何とかする、という意見でどうにかまとまったんです。

──西堀さんは、なぜそこまで飛行機とアイスパイロットにこだわったのでしょうか。

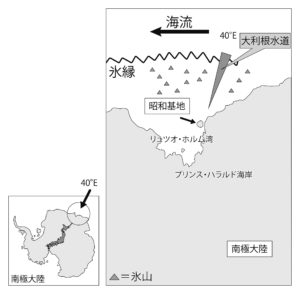

北村 そこが西堀さんの卓見です。南極大陸の沿岸には東から西に海流が流れているんです。この海流は厚く氷が張って大陸への接近を阻み、身動きのとれないまま宗谷を西に押し流してしまう。船長の松本満次さんだけは、捕鯨船に乗り込んだ際にこの近くまで来ていて、この海流の存在を知っていたんです。この海流から南極大陸沿岸のオングル島に設営した昭和基地までは、百五十キロから二百キロくらいあります。この海域の状況を調査するためには絶対に飛行機が必要なんです。百キロ圏内ならばヘリコプターで偵察できますが、その先の状況を知るためには飛行機が必要です。そもそも西堀さんは、宗谷を大陸に陸付けできない状況を想定していたのだと思います。

第二次観測隊の行く手を阻んだ厚い海氷も湾内ではぐたっと留まっているだけですから、どんな蜜群氷でもいつかはこの西向きの海流に引っ張られて裂け目ができるんです。このオープン・シー(開水面)のことを西堀さんは「大利根水道」と呼んでいました。ここなら行けるということで第一次観測隊の時は、この大利根水道が現れたタイミングを狙って宗谷を進めさせて奥へ侵入し、大陸から二十五キロの地点まで接近したんです。

しかし、この大利根水道は現れても一週間もすればまた凍って塞がってしまう。氷が割れた時を見つけなければならない。これが難しい。一次観測隊は帰る際に海氷に閉じ込められて、ソ連のオビ号に救出されることになりますが、この開水面が塞がってしまったわけです。

第二次観測隊はこれを見つけることができずにとうとう失敗した。大利根水道が何月何日に現れるというのは決まっていませんから、海氷面の外側の海面で毎日ヘリコプターを飛ばして海氷の状況を偵察する必要があった。偵察をきちんと行っていれば、氷が割れたのを狙って突入できたタイミングがあったはずなんです。第一次の時はたまたま大利根水道が開いたのかと思っていましたが、六十年経った今考えると、物理的にも開く道理があるんですよ。第一次の時に西堀さんがそのことに気がついていたかどうかはわかりません。これも西堀さんに聞きそびれてしまいました。

「大利根水道」を再発見し、利用すべき

現在の日本の南極観測船は一万二千五百トンの世界一の大型船「しらせ」になりました。大利根水道の現れるタイミングを見極めなくとも、ドデカイ船で力づくで無理やり入ったほうがいいという発想なのでしょう。しかし、それでも昭和基地になかなか到達できないことが時々あるんです。

西堀さんは最初から小型船で行くべきと主張していましたから、力で押し進めるよりも海氷の状況を見極めながら航海したほうが効率的だと考えていたのだと思います。だから、第一次観測隊がオングル島まで到達できたのは、西堀さんの自然の観察眼のおかげで、西堀さんがいなかったら行けなかったと確信しています。

あれから六十年も経ちますが、僕は第一次南極行の時の大利根水道の再発見、そしてその利用を訴えたいですね。問題はそれができる時期と水道が再び凍って閉じるまでの期間です。つまり、大利根水道の構造変化学ですね。この問題を解くには十年くらい必要でしょう。自然の力は、人間の予想をはるかに超えるものです。どんなに機械力を強く大きくしても、自然の歩みには叶わないものです。

タロ・ジロは最初は警戒した

──樺太犬についてお聞きします。映画『南極物語』では、南極で一年間を生き延びたタロ・ジロが隊員に駆け寄る再会の場面が描かれています。

北村 あれは全然ウソ。最初は向こうも警戒したし、こちらも警戒しました。樺太犬は小熊のように大きいわけですからやられたら大変です。それで五分か十分ぐらいお互いに間合いを詰めて様子をうかがう時間が続きました。号令を掛けてみたり、「なあ、お前はクマか?」と話し掛けても反応がない。それなら「モクか?」と犬たちの名前を一匹ずつ呼び掛けて、「タロ?」と聞いた時に向こうが反応してくれたんです。僕は三次観測隊に宇宙線の観測という名目で行きましたが、そうすればワンちゃんたちを葬ってやることができると考えたんです。

──北村先生の著作には犬と心を通わせる場面が多く書かれていますね。犬も人間と同じような心の変化をすると。

北村 南極で一緒に暮らしていて、そう思わざる得ない事件がいくつもありました。我々は犬たちを「犬畜生」なんて呼びますが、犬は犬で本当にいろいろなことを考えているんです。昔、武士が自分の名誉を守るために腹を切って自殺したでしょう。今の日本人にあんなことできますか? 難しいでしょうね。ワンちゃんはそれをやりよるんです。

カエル島に犬ゾリ旅行に出た帰りにヒップのクマが行方不明になったんです。僕はそれを、昭和基地に戻ることをクマが自分の意志で拒んだのだと思っています。というのも、一頭だけ連れていった雌のシロ子に春がきた時、その結婚相手には、ヒップのクマが一番よいと思って同じ場所に繋いだのです。ところが、それがうまくゆかなかった。シロ子は歯を剥き出しにして、クマを拒否するのです。クマは力づくでやれば、何でもないことなのに、じっと我慢している。

シロ子が他の雄犬たちは受け入れたにも関わらず、なんで自分を受け入れないのか? それをクマのプライドが許さなかったのだと思います。南極へ連れていった犬たちは自分の判断で処女雪を歩くことは滅多にありません。ところがクマは、真っ平らな処女雪を一人大陸に向かって歩いて行った。そこは昭和基地からごく近い距離でしたから、一人で帰って来られないはずはない。前後の様子から考えたら、今でもこれはシロ子に振られたからだと思うんだ。

まあワン君のことをしゃべり出したら、あと二時間も三時間もかかりますよ(笑)。

──昨年犬ぞりの訓練をした稚内を訪れたそうですね。

北村 稚内を訪れたのは六十年ぶりです。お世話になった人や当時なにかと援助を受けた人々は皆亡くなっていました。浦島太郎のような気持ちでしたね。万感を胸に九州へ帰りましたが、今まで消えていた南極の火が再び燃え出したような気がしました。

日本の南極観測の歴史は、不思議なことに未だに多くのことが隠れたままになっています。どうしてもこれは書き残しておきたいと思っていることを遺言としていま準備しているところです。

──行けるのであれば、今でも南極に行きたいですか。

北村 行きたいですね。この頃はオブザーバーが行けるんですよ。ボツンヌーテン山の山頂に当時の隊員たちの名前を銅版に刻んで埋めたんです。あれ以来誰もそこには行っていません。僕は頂上までは行けないけれども、若い人と一緒に山麓まではヘリコプターで行きたいと考えていました。極地研の所長は僕の話を本気にしなかったのか、「うん」とは言うてくれなかったんですな。僕が病気になる三年前の話です。

──人類が宇宙で長期間過ごすことになった時のために何かアドバイスはありますか。

北村 アドバイスはわからんけど、僕も宇宙に行きたかった。四十七歳の時、実際に公募に応募しようとしたこともあったんですよ。年齢制限でダメでしたけどね(笑)。(終)聞き手:本誌 橋本淳一