『公研』2025年9月号「特別寄稿」

公益財団法人知床財団 理事長 村田良介

むらた りょうすけ:1954年石川県生まれ、小学校から高校時代を愛知県で過ごす。駒澤大学大学院修了後知床博物館学芸員、斜里町環境保全課長、総務環境部長、教育委員会教育長を経て現職。環境保全課長時代に知床の世界遺産登録やしれとこ100平方メートル運動を担当。かつての専門は考古学だが登山やカヌーをとおして知床の海と沢と山をこよなく愛す。

キムンカムイ

アイヌの人たちは、ヒグマは自分たちに肉や毛皮を届けてくれる神である「キムンカムイ/山の神」として敬い、獲った後は丁重に祭って神の国に送る儀式を行ってきました。一方で、人を襲うなど悪さをするヒグマは「ウェンカムイ/悪い神」として体を切り刻むなど厳しい扱いをしました。このアイヌの人たちのヒグマに対する「山の神」と「悪い神」の扱いには今に通じるものがあるように思います。

そもそもヒグマに善悪があるのではなく人との関係の中で「良いクマ」となり、時として「悪いクマ」にされてしまうのです。

私たちがヒグマに接するときに、そのヒグマがキムンカムイであるかウェンカムイであるかを見極めることは大切なポイントです。同じように私たちは「良い人」なのか「悪い人」なのか自身の行動を考えなければなりません。良いか悪いか、ヒグマも人を見ているからです。

知床ではこれまでヒグマと人の間で大きな事故はなく「共存」してきました。もちろん、その背景には長い時間をかけた地域と行政機関の取組みがあったからです。しかし、近年は出会い頭や市街地への迷い込みといったヒグマにとってのアクシデントだけでなく、写真撮影を目的にしたヒグマへの異常な接近や、長時間付きまとう事例が増えています。さらに少ないとはいえヒグマへの餌やりも目撃されています。

環境省をはじめとする行政機関や知床財団では、数年前から餌やり禁止と野生動物との距離を保ってもらうために「ディスタンスキャンペーン」を行っています。ヒグマとの距離は50メートル以上、エゾシカとの距離は30メートル以上といった具体的な数値を示して呼びかけているのです。さらに、要所には「ヒグマ出没注意」の看板を設置して目撃や痕跡の情報を示してきました。

それにもかかわらず、8月14日に登山口から1時間足らずの羅臼岳登山道で登山者がヒグマに襲われて死亡する事故が発生してしまったのです。これは、私にとって「ついに起こってしまった!」という衝撃とともに、これまでの取組みからは虚しさをも感じる出来事でした。

知床の歩み

知床は「大地の行きづまり」という意味をもつアイヌ語の「シレトㇰ」が語源です。もともと半島先端部の狭い地域に使われた地名でしたが、現在は半島全体の呼称になっています。

半島は海底火山の活動によって地形的な骨格が形成され、現在でも知床硫黄山などでは火山活動が続いています。稜線から海にかけては急峻な斜面となり、海岸部はほとんどが断崖です。このような地形のために人の営みは制約を受けてきましたが、海に囲まれた豊かな自然環境が残されてきたのです。

その結果、1964年に国立公園に指定され、1980年には半島中部の遠音別(おんねべつ)岳周辺に原生自然環境保全地域が設けられ、さらに1990年には国立公園とほぼ重なる区域が林野庁による森林生態系保護地域になりました。これらの制度によって自然環境の保全が担保されていることを前提に知床は2005年に世界自然遺産に

登録されたのです。

一方で、観光地としての知床は「残された最後の秘境」と呼ばれるように、その「原始性」を前面に出して人々を迎え入れてきました。

斜里町の観光入込み数は、1971年頃の『知床旅情』のヒットによる知床ブームを背景に増加を続け、1998年には180万人に達しました。その後155万人まで減少したものの、2005年の世界遺産登録を機に173万人に増えています。しかし、翌年からは再び減少傾向となり、外国人観光客に下支えられながら、2020年以降は「コロナ禍」や2022年4月の「観光船事故」の影響を受けて今日に至っています。

このように、遺産登録時の期待であり危惧でもあった観光客数の「爆発的な増加」は過去のピークを超えることなく終息しましたが、それでも知床五湖をはじめとする主要な観光スポットは駐車待ちの車で渋滞し、秘境の代名詞となっているカムイワッカ地区にも多くの人が押し寄せました。この世界遺産登録を機に自然ガイド付きのツアーや個人客が増加したために、知床五湖では自然公園法に新たに追加された利用調整地区制度によって、植生保護とヒグマ対策の観点からレクチャーを受講してガイド引率の下で利用する仕組みが2011年から始動しました。

人口1万人をわずかに超える斜里町の自然保護施策は1964年の国立公園指定を機に始まりました。1972年には当時の町村としては例のなかった自然保護条例を制定して自然保護係を設けています。その後も町の施策の柱に自然と環境を位置づけ、1977年からは国立公園内の開拓離農跡地を原生の自然に戻すために、観光開発や投機目的などで散逸した開拓跡地の買い取りとその場所での森づくりを行う「しれとこ100平方メートル運動」をスタートさせました。さらに、1978年12月には知床博物館を設置して自然に対する教育普及活動や調査研究活動を本格化させ、1988年の知床自然センターの開設に併せて知床財団を設立しました。

この間の国立公園の保全と利用に関する斜里町の姿勢は、歴代の町長をトップに当時の環境庁や北海道をリードしていたといっても過言ではありません。

「知り、守り、伝える」知床財団

1988年に斜里町が設立した知床財団の活動エリアは半島北側の斜里町域に限られていましたが、世界遺産登録翌年の2006年に羅臼町も設立者として参画したことによって半島全体に広がりました。

主な活動は、環境省・林野庁・北海道及び羅臼町と斜里町からの公園管理や施設の管理運営、野生鳥獣対策や調査、教育普及活動などの受託業務に加えて、個人や企業からの寄付金や独自収益を柱にした調査研究活動などです。2025年は約50名のスタッフで知床の自然を「知り・守り・伝える」という理念の下で、知床が抱える課題を解決するために行政を補完し、住民と自然の繋ぎ役として、知床自然センターと羅臼ビジターセンターを拠点に活動しています。

世界遺産登録のねらい

斜里町にとって、世界遺産登録への道筋はさほど険しいものではなかったと言えます。それは、国立公園の指定時からすでに自然性の高い公園としての位置づけがなされ保護のための法的担保の基盤が整えられていたからです。さらに、斜里町では前述したような自然保護の施策を推進し、関係者の自然に対する意識が確立されていたことも大きな理由でした。

しかし、羅臼側では海域も世界遺産区域に含めたために、漁業者からは新たな規制への不安や魚を捕食するトドの保護が求められたことへの反発があったことも事実です。

知床の登録にあたって、知床が北半球における流氷の南限であり、流氷とともにもたらされる大量のプランクトンを食物連鎖の基礎として多種多様な生物が生息・生育する地域であるという「シナリオ」が組み立てられました。

これは、サケ科の魚類が川と海を往来し、これを餌とするヒグマなどの哺乳類やシマフクロウ、オジロワシ、オオワシといった絶滅のおそれのある猛禽類をはじめ、シャチやクジラなどの海棲哺乳類や海鳥などが生息し、北方系と南方系の動植物が混生するなど、海域と陸域の自然環境が密接に影響し合い、知床の豊かな生態系を形づくっていることに着目したからです。

前述したように知床半島は地形的な特徴から半島を周回する道路はありません。「安易さ」や「便利さ」を求める他の観光地と一線を画したこの自然環境とここに生息する動物が知床の魅力であり世界遺産の価値なのです。

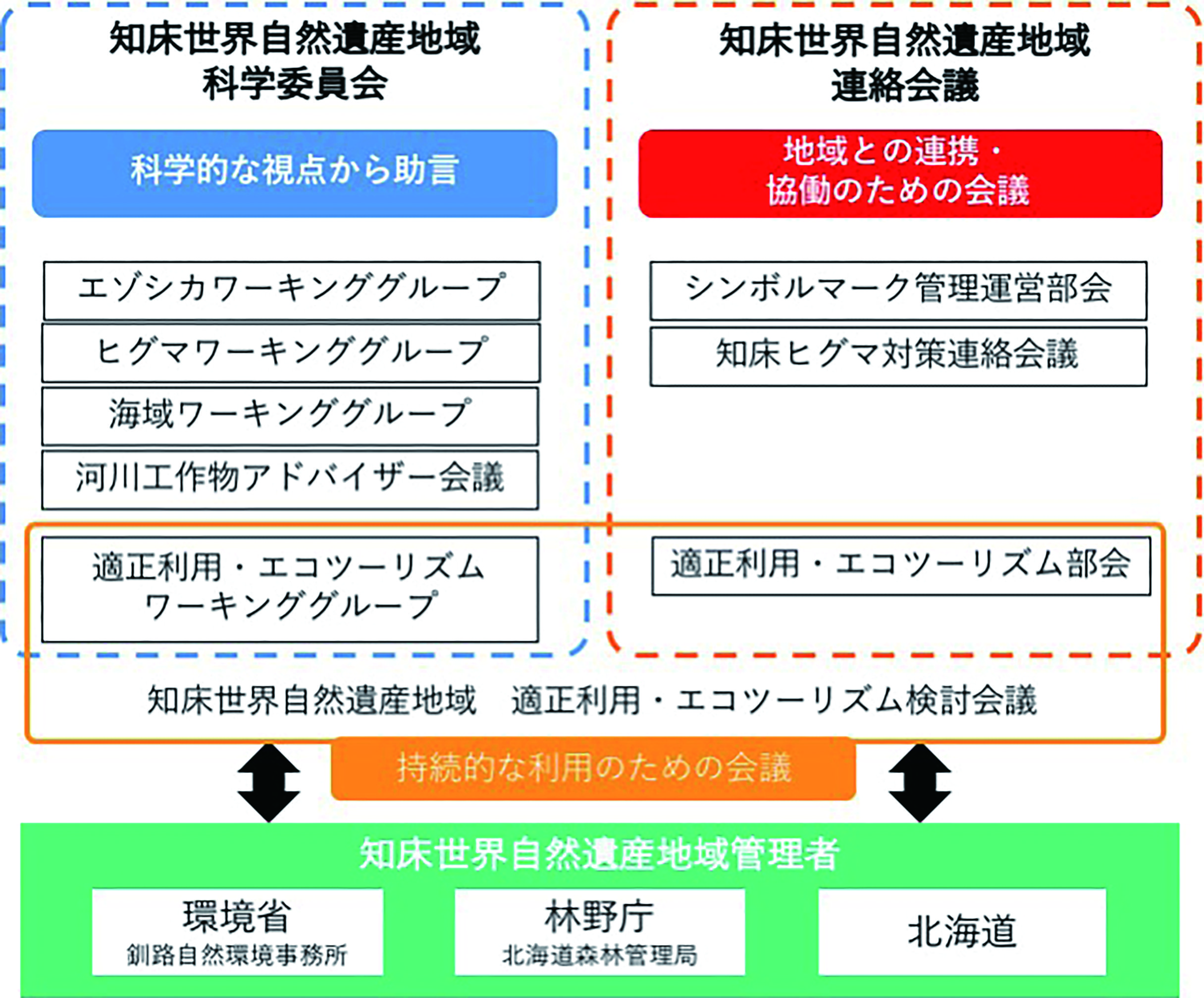

このような知床を維持していくための管理体制は、世界遺産登録を機に地域住民や行政機関で構成する「知床世界自然遺産地域連絡会議」と、専門的な立場から助言する「知床世界自然遺産地域科学委員会」や分野ごとのワーキンググループの設置によって強化されました。私たちの世界遺産登録のねらいの一つは、国によるしっかりとした国立公園管理だったのです。