「良いクマと悪いクマ」の境界線

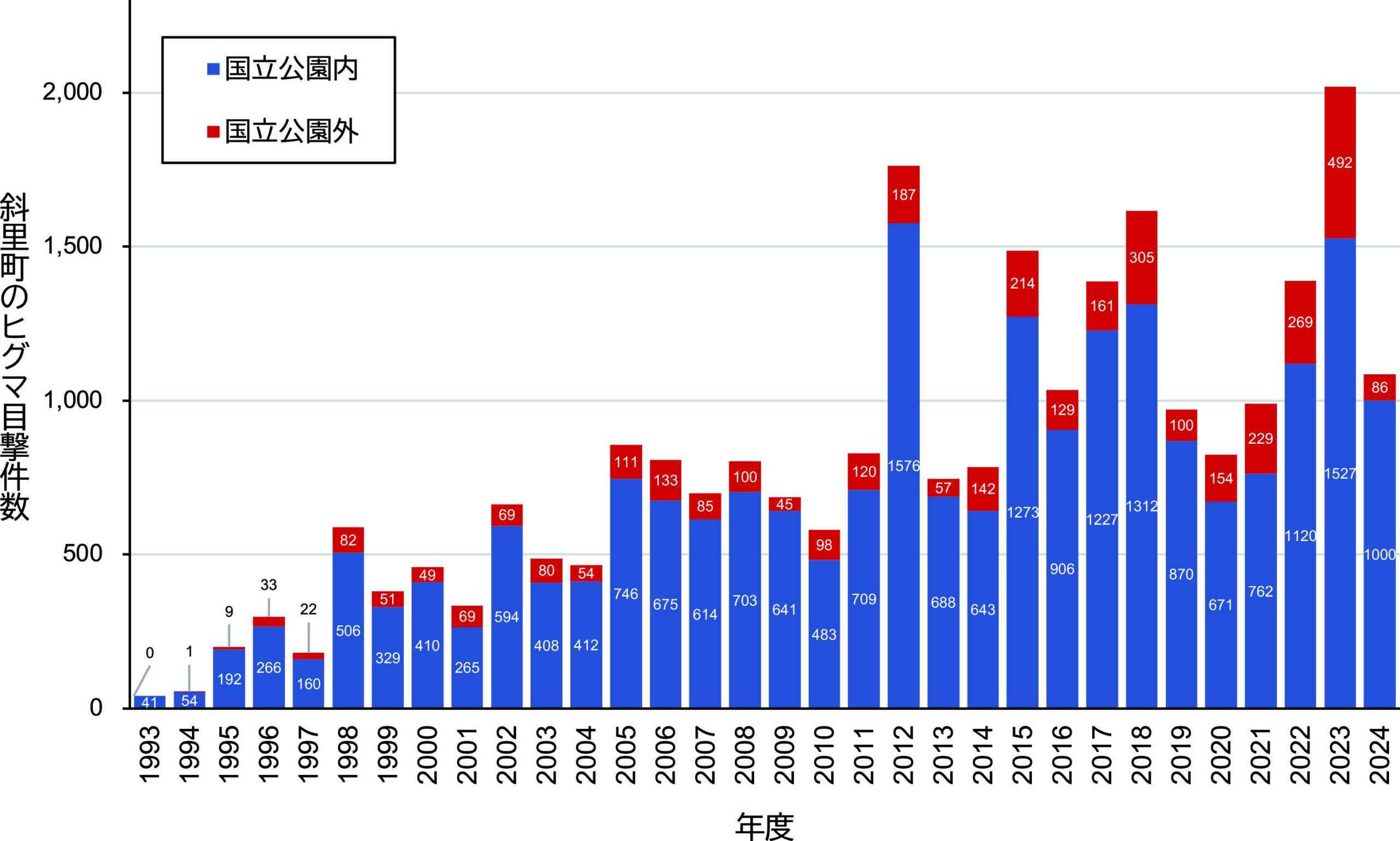

知床のヒグマ出没の目安となる目撃件数は増加傾向を続けながら数年に一度の「大量出没」を繰り返しています。これにはヒグマ個体数の増加、ハイマツの実の生育やサケ・マスの遡上などエサの多寡による行動の変化、個体差や経験による行動域の変化、1990年からの「春グマ駆除」の廃止、旅行形態や観光客数の増減による目視環境の変化などが関連していると考えられていますが、詳細は不明です。一方で、人からの接近や餌やり、ゴミの不始末といった人の行動も影響していることは明らかです。

日本全国でクマの出没が報じられていますが、2010年にウトロ市街地から約40キロメートル離れた役場や商店街のある斜里市街地に2頭のヒグマが出没して小学校、警察署前、繁華街を徘徊するという、驚くような事件が起きました。このヒグマは海岸沿いの防風林を移動してきたのですが、斜里町ではすでに15年前から市街地進入が始まっていたのです。

知床半島のヒグマの生息数は、2019年から3年間の大規模なDNAや痕跡調査によって400~500頭とされました。その後、大量出没年の2023年度には斜里町と羅臼町域で約170頭が捕獲されています。

地域の日常

知床では、ヒグマ対策として地域住民や企業も参加して日常的にさまざまな取組みが行われています。

ウトロ地区には斜里町の人口の1割にあたる約1100人が住んでいますが、夏期には住民より多い観光客が滞在する観光地です。2006年にこのウトロ市街地を取り囲むように「シカ進入防止柵」が作られました。この時からヒグマ対策用の電気ワイヤーを柵支柱に取り付けることによって、シカとヒグマの市街地への進入防止の対策が始まっています。このような「電気柵」は羅臼市街にも設置されています。

ウトロ地区の代表的ホテルの一つである「北こぶし知床ホテル&リゾート」では2020年からヒグマを守るために「クマ活」や「クマ活さんぽ」を行っています。前者はヒグマが潜みやすい住居や道路沿いの草刈りによってヒグマの進入を防ぐ取組で、後者は街歩きをしながらヒグマのエサになるゴミを拾うというものです。いずれも従業員や地域の人だけでなく観光客にも呼びかけて行われています。羅臼町では町内会と知床財団が中心になって市街地や住宅に隣接した場所の草刈りを毎年実施しています。

知床財団では小中一貫校である知床ウトロ学校や羅臼町の幼稚園から高校まで全ての学校で「ヒグマ授業」を実施しています。併せて地域の人達が気軽にヒグマについて語り合う「クマ端(ばた)会議」も両町で定期的に開催しています。

ヒグマを誘引してしまう生活ゴミ対策としてヒグマ対策ゴミステーション「とれんベア」の導入が2012年から始まり、両町で既に18基が設置されています。これは「獲れない」と北海道弁の「〇〇べや~」、さらにクマのBearを組み合わせた名称のゴミステーションで、堅牢で密閉性の高い構造でコンクリート台座に固定されています。網走市の「シティ環境」と知床財団が共同で開発し、クラウトファンディングや前述の「北こぶし知床ホテル&リゾート」、「SUBARU」をはじめとする企業や個人の支援によって徐々に設置台数が増えています。

ヒグマの目撃や糞などの痕跡を発見した時の通報先として、知床財団では「クマ携帯」によって情報を受ける体制を整えています。これは24時間体制で目撃場所や時間、ヒグマの大きさや頭数などの一次(本人)情報を正確に把握して迅速な対応をするためです。併せて、登山者や旅行者に書き込んでもらう「ヒグマ目撃アンケート」やその後の聞き取りによる情報収集も続けられています。

これらのさまざまな情報から、ヒグマの個体情報や行動パターンや地域的な特徴を把握し、さらに統計的な数値としても活用しています。また、内容によっては観光施設などでの掲示や知床財団によるWebサイト「知床のヒグマ」などから発信しているのです。

目撃情報があった場合には対策員が現場に出動してヒグマの存在や痕跡を調査した上で「追い払い」や、時には捕獲といったルールに沿った対応を行っています。ちなみに大量出没年だった2023年度のヒグマ目撃件数は斜里町と羅臼町を合わせて2570件に及びました。

知床最大の観光スポットである知床五湖では、1990年代から観光客の過剰利用により遊歩道の植生荒廃や土壌侵食、行列による景観阻害などの問題が恒常化し、2000年代に入るとヒグマの出没による遊歩道の閉鎖が恒常化していました。これらを解消するために、地元関係団体との数年間にわたる協議を経て2011年から自然公園法に基づく利用調整地区制度が導入されました。

具体的には植生保護とヒグマ対策のための「高架木道コース」と、利用認定申請書を提出の上でレクチャー受講やガイド(有料)の引率を前提とした「地上遊歩道コース」という二つのコースが運用されるようになったのです。地上遊歩道では国が認定手数料を徴収し、植生保護とヒグマ対策の観点からツアー人数などを定めています。

一方、カムイワッカ湯の滝では、現地や道路沿線でのヒグマなどの野生動物との遭遇や利用の集中、交通渋滞の発生に対して1999年から混雑期に「マイカー規制」を実施してきました。さらに、2006年からは落石の危険があるため「1の滝」から上部の利用が禁止されました。しかし、試行事業を経て2025年からは知床斜里町観光協会と斜里町が運営主体になって、リスク(危険性)への同意、事前予約、レクチャー受講(動画視聴)、利用人数制限、ヘルメット着用、有料などを条件に利用するシステムが運用されています。

.jpg)

この知床五湖とカムイワッカ湯の滝では、すでに国や自治体によって人の動きをコントロールし、ヒグマを含めた自然へのインパクトの軽減やオーバーユース対策が行われているのです。

知床半島ヒグマ管理計画

ヒグマ自身も人との境界線を持っているはずですが、残念ながら私たちにはわかりません。そこで、世界的にもヒグマが高密度に生息する知床では、場当たり的な対応を避けるとともにヒグマの保護や安全管理などの観点から一定の基準を設けてヒグマと向き合っています。

すでに紹介した個々のヒグマ対策に加えて、地域全体が統一的にヒグマ対策を進めるために、広域的な方針として「知床半島ヒグマ管理計画」によって出没時における現状調査や追い払い、捕獲、パトロール、電気柵の設置などの総合的な基準が定められています。ちなみにこの計画は環境省・林野庁・北海道・斜里町・羅臼町・標津町が専門家のアドバイスを受けて策定したものです。

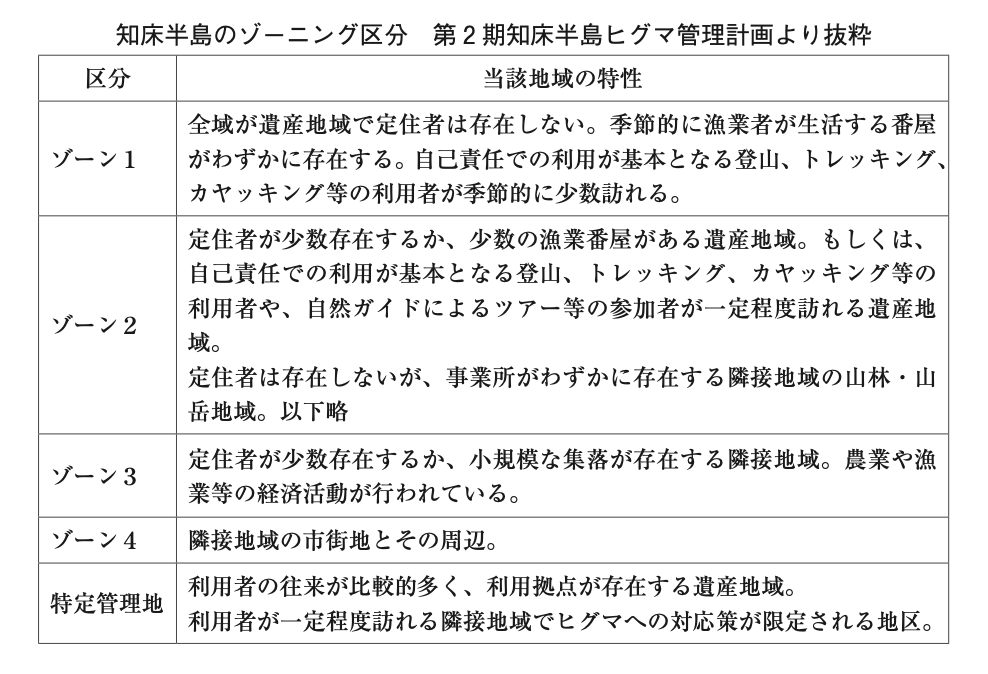

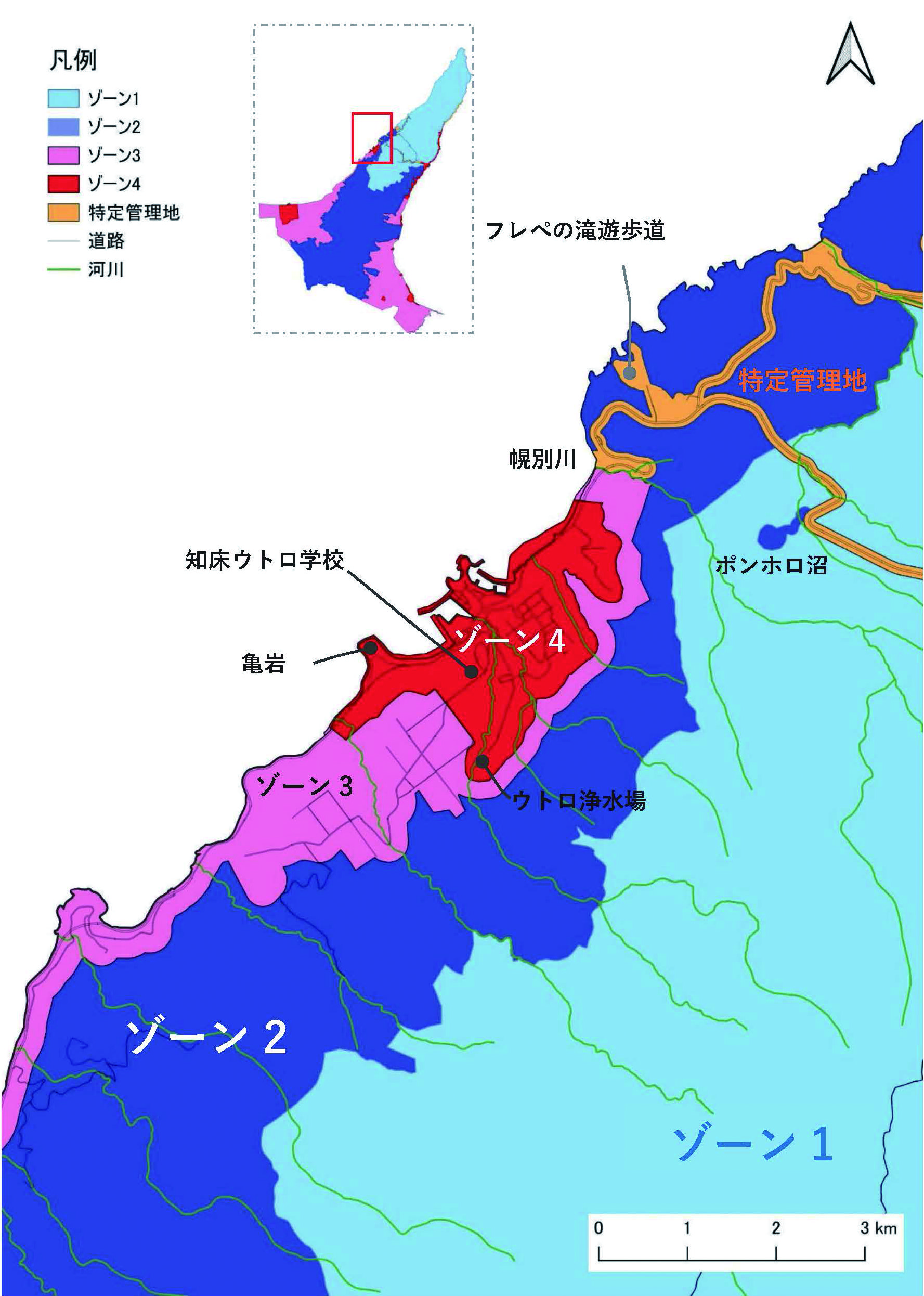

計画では対象地域を人の利用形態によって「ゾーン1」から「ゾーン4」に区分し、観光客が集中する場所や拠点施設のある場所を「特定管理地」としています。この区分を基準に地域に応じて人とヒグマに対する適切な対策をとっているのです。

例えば、「ゾーン1」と「ゾーン2」ではヒグマに対しては人為的な介入を基本的に避け、人に対してはゴミや食料の管理、登山道などではヒグマスプレーやフードコンテナ(食糧保管箱)の携行などの安全対策に関する啓発や指導を行っています。まさに知床のキャッチコピーである「ヒグマの棲家におじゃまする」という考え方を基本にしているのです。

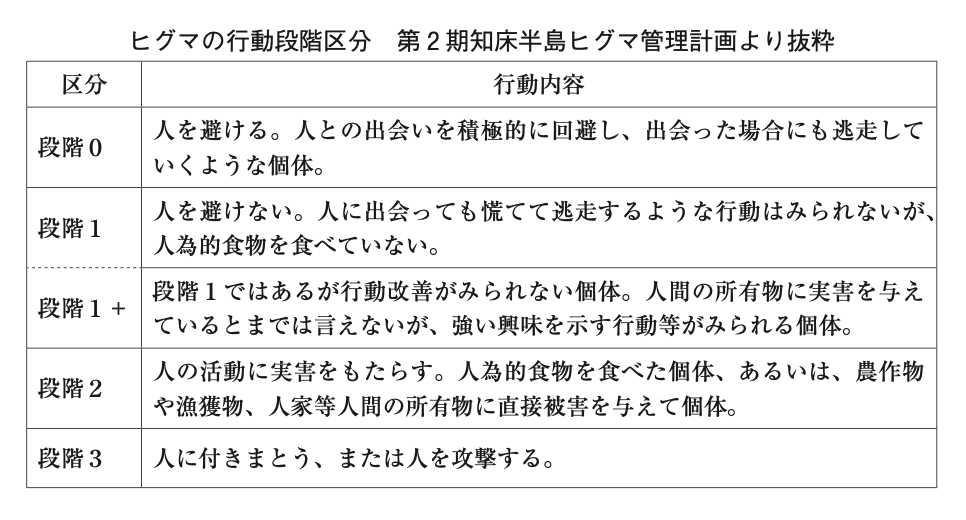

さらに、単なる出没場所だけでなく、ヒグマが取った行動の有害性によって「段階0から段階3」に区分しています。

これらの出没場所と行動を基本に「良いヒグマか悪いヒグマか」を、より客観的に見定めながら「悪いクマ」だけを排除しているのです。ただし、ここに至るまでの電話やアンケートや聞き取りによる情報収集に加えて、痕跡調査、経過観察、追い払い、捕獲といった人の安全を確保するための対応を過酷な状況下で日々続けているのです。

ちなみに、今年の8月14日に起こった羅臼岳の事故現場(登山道)は「ゾーン2」の区域内でした。さらに、この親子は「ゾーン2」だけでなく今年は「特定管理地」の道路沿いでも頻繁に目撃されていた個体で、行動段階としては「1+」に区分されており、結果的に行動段階「3」の人への攻撃に至り、事故発生の翌日に2頭の子グマとともに事故現場付近で捕獲されました。

この事故は被害者の方にとってもヒグマにとっても悲しく残念な出来事ですが、私たちはこの教訓を肝に銘じて知床という場所の特殊性を踏まえた上でヒグマと共存していかなければならないのです。