『公研』2018年2月号「対話」

境家 史郎・東京大学法学部准教授×前田 健太郎・東京大学大学院法学政治学研究科准教授

憲法改正議論が本格的に始まろうとしている。そもそも日本人は憲法をどのように見ていたのだろうか。

各年代の世論調査を辿ることで、その実像に迫る。

憲法九条をめぐる「神話」

前田 境家さんは昨年(2017年)、『憲法と世論』を出版されました。境家さんと言えば、統計分析を用いて人間の政治への関わり方を捉える「政治行動論」と呼ばれる分野を引っ張ってきた、政治学の先端におられる研究者のお一人です。その方が憲法問題という現在進行形の政治争点に直接踏み込むような著作を発表されたことは、同業者には驚きを持って迎えられたと思います。今日はこの『憲法と世論』に沿って、戦後の各年代で「日本人は憲法をどう見てきたのか」を振り返りながら議論を進めていきたいと思います。そもそもなぜ憲法と世論というテーマで執筆されようと思い立たれたのでしょうか。

境家 政治行動論という分野ではこのところ、現実政治の文脈から離れる傾向が強まっていると感じます。「日本人の投票傾向」といった括りではなく、「有権者の政治意識とは一般にこういうものだ」とか「先進国における選挙はこういうものである」といった、一般理論の解明を目的とする研究が重視されているのです。それはそれでもちろん重要な課題ですが、現実政治に対する関心が弱まっているのではないかとも感じていました。

そこで私は今回、あえて憲法問題という日本政治論の「本丸」に挑戦しようと考えました。憲法は、戦後の日本政治の核心的争点であり続けています。にもかかわらず、政治学者はこの問題を正面から扱ってこなかったのではないかという問題意識があったわけです。

今回の本では、戦後日本人の憲法意識を体系的に明らかにするため、戦後に主要機関が行った世論調査の結果を網羅的に集めています。この作業自体は、誰にでもできることです。マンパワーで世論調査の結果を集めただけですからね。ただ、それを思いつく人がいなかったのか、あるいは真剣に取り上げるべきテーマではないと思われてきたのか、手付かずのまま残されていたんです。

前田 「日本人は憲法をどう見てきたか?」と言っても、ここで言う「日本人」の範囲はすごく広いですよね。それこそ憲法学者や政治家はともかく、多くの日本人にとっては、憲法というのはよくわからないというのが正直なところだろうと思います。私も、行政学を専門としておりますので、憲法については率直に言って良く知っているとは言えません。文部科学省の統計によると、ここ数年の法学部の入学者は約3万6000人で、大学入学者に占める割合は約6%です。大学進学率は約50%ですから、3%ぐらいしか法学部へは行っていない。さらに、法曹人口は大体4万人ですが、日本全体の人口比では1%に満たない。国会議員の中でも法曹資格があるのは5%ぐらいですから、法律に関する専門的な知識は多くの人の間に共有されているものではありません。

それでも憲法を改正する際には国民投票が行われますから、最後に決めるのは国民です。ですから、一般の有権者がいったい何を考えてきたのかを知ることには大きな意義がある。境家さんの本では、日本国民が最初から憲法九条を中心に圧倒的に憲法を守ろうとしていたという通説は、いわば「神話」だったのではないかと述べられています。これは、極めてセンセーショナルな議論ではないでしょうか。まずは、この点からお話しいただけますか。

境家 「憲法九条が制定当初から圧倒的に支持されていた」という通説的な主張は、具体的には1946年5月に毎日新聞が行った、ただ一つの調査に依拠しているんです。この時の調査結果では、確かに九条維持派が7割で圧倒的多数となっています。ただし、その調査の方法は、今日の世論調査の基準からするとおよそ日本人全体の意見を抽出しているとは言えないものでした。

世論調査の回答者を有権者全体から選び出すことをサンプリングと言います。その調査では2000人をサンプリングしていますが、理論的には有権者全体の中から老若男女を問わずにランダムにクジ引きするような形で選ぶことが理想的です。「無作為抽出法」と言いますが、要するに日本社会の縮図、ミニチュア版をつくるわけです。けれどもこの時はそうした方法を採らず、代わりに、「有識階級」を集めて調査した、と新聞に書かれてあります。こうしてでき上がった標本の中身を見ると、大卒が4割ぐらいいます。当時の実際の大学進学率から考えると、ずいぶんボリュームが厚い。それから農家は6%です。当時の農業人口は5割ほどだったでしょうから、こちらは逆に圧倒的に薄い。

ですから、この調査はまさに毎日新聞が言うところの「有識階級」の調査なんです。ここから日本人全体の平均的な意見を推測することは、極めて困難と言わざるを得ません。と言って、1940年代にはこれに代わる質の高い調査というのも、他に存在していないのです。だから、当時の日本人全体が憲法を九条を含めて歓迎したのかどうかは、「わからない」としか言いようがない。そのような意味で、「憲法九条が制定当初から圧倒的に支持されていた」という見方は「神話」だと言っているのです。

けれども、この毎日新聞調査は、当時の世論を示す客観的な数字として、その後に何度も引用されることになりました。典型的には東大で憲法学者をされていた小林直樹さんなどの議論がそうです。世論調査が十分な精査なく引用されてきた結果として、神話が流布されていったのです。

前田 そもそも世論調査が相当新しいテクノロジーであるということは、改めて確認する必要がありますね。統計分析を使って世論の中身を確認することは、かつては不可能でした。したがって、政治学が世論の分析に取り組み始めるのは20世紀に入ってからです。

戦前と戦後に国民意識の断絶はなかった?

境家 1946年の毎日新聞の世論調査は、質という点では十分とは言えないところがあります。だからと言って、この調査に価値がないというわけではないんです。その当時の状況からすればよくやったと思いますが、日本人全体の平均的な憲法観を探る上では非常に難しい材料になったということです。このことを従来あまり踏まえずに議論してきたので、そこは注意したほうがいいのではないかというのが私の考えです。私は「当時の日本人は九条が嫌いだった」とまで断定しているわけではありません。繰り返しになりますが、私が言っているのは「わからない」ということです。聞いていないから、わからないんです。

前田 そもそも、戦中あるいは戦前に起源を持つ慣習は戦後の日本社会にも根強く残っています。自分のことを思い出してみても、私が通っていた小学校の体育の時間には、みんなで隊列を組んで行進したり、「回れ右」とか「右へ倣え」とかやっていました。私が小学生だった1980年代でもそうでしたから、1950年代はまだ軍が身近にあった時代です。それが日本人の意識を規定していたところもあったことは、明らかです。

そう考えると、それまで戦争をしていた日本国民が、終戦を境に突如として平和主義的になり、護憲一点張りになるという論理は、言われてみればおかしいわけです。同じ人が暮らしているわけですからね。戦前と戦後に国民意識の断絶を設けるのは、実は正しくなかったのだろうという気がしてくるわけです。

境家 私は、「反軍国主義」と「反軍主義」は違うという言い方をしています。敗戦後の日本社会において、軍国主義的な政治体制が嫌悪されたという感触は、たしかにあります。しかし他方で、軍隊組織自体が日本人からそれほど強く忌避されるようになったのだろうか。我々は正式の軍隊がない世界にしか住んだことがないので、軍隊という組織はまったく身近じゃない。けれども戦後初期には、軍隊に行っていた人が自身を含め、身近にたくさんいたわけです。他の国は当たり前のように軍隊を持っていて、丁々発止やっている世界観のなかで生きて来て、実際に日本は戦争に惨敗しているわけです。

そういう世界に現実に生きていた人たちにとっては、軍という存在はあるのが当たり前です。常識的に考えれば、それがない世界のほうが今と違って違和感があったに違いない。占領軍が来れば、制度は大きく変わります。けれども、前田さんがおっしゃるように、それほど急に人間の心を一挙に入れ換えることはできないのかなという感じがするんですね。

もちろん、なだらかな変化はあります。頑なに人間は変わらないということはないし、世代が変われば全体的にも変わっていきます。しかし、終戦を境にした断絶の度合いは、今まで思われていたよりは、ずっと小さかったのではないか。

50年代の改憲運動はなぜ挫折したのか

前田 サンフランシスコ講和条約直後の1952年3月の毎日新聞による世論調査では、「軍隊を持つための憲法改正」に対して賛成43%、反対27%という数字があって、改憲派が優勢という結果が出ています。この時点における日本国民は、九条を守るという意味での護憲的な国民ではなかったことが、ここで初めて証拠として浮上することになります。それにもかかわらず、この時代は保守政権による改憲運動が行われつつも、結局は失敗しました。これに対しては、国民の護憲的な世論が「保守反動」的な政治家たちを押し留めたというのが、一般的なイメージだろうと思います。ここに関しても、境家さんはまったく違う解釈を提示しておられますね。

境家 通説では、50年代に改憲が実現しなかったのは、護憲を求める強い世論を受けて、改憲派エリートも日和って主張を弱めたからだと言われています。けれども、私はこれは一つの物語だったと見ています。まず当時の革新政党の勢力を見ると、55─56年の国政選挙で3分の1の議席をぎりぎり超えるという程度です。けれども、3分の1の議席を得たことがしばしば「勝利」と位置付けられている。

前田 政権交代をめざすというよりも、まずは憲法改正阻止ということですよね。

境家 野党は拒否権を持ったに過ぎないわけですが、それを勝利と言っている。そしてその勝利イメージが強調されていった結果、世論のレベルでも護憲派のほうが多数であったに違いないと信じられるようになっていったのかもしれません。

ところが実際の世論調査の結果を見てみると、少なくとも50年代前半まではほぼ改憲派が優勢であり、徐々に護憲派の増加は見られるものの、50年代後半でもせいぜい賛否拮抗ぐらいであったことがわかります。

さらに細かく見ると、50年代には男性、農林漁業者、高齢者に特に改憲志向が強かったことがわかっています。選挙研究の世界では常識ですが、これらの層は投票率が比較的高かったグループです。ということは、選挙で実際に投票していた人たちの中で見た場合、有権者全体で見るよりさらに改憲志向が強かったことになります。当時の政治家たちもこうした調査結果は見ていたはずですから、改憲派であることをアピールすることが、自身の再選にとって大きなマイナスと捉えていたとは考えにくいです。

50年代改憲運動が挫折した理由としては、世論の問題よりもむしろ、保守勢力内での権力闘争の影響のほうが大きかったと私は見ています。当時の保守勢力内には吉田系と反吉田系があって、吉田系の基本的なスタンスは「新憲法の内容には納得していないけれども、戦略的な理由からとりあえずこのままでいいではないか」というものです。吉田茂自身がそういう態度でした。そうした吉田系の議員たちが足を引っ張ったことが、改憲の成否を大きく左右したのです。鳩山一郎内閣の時には小選挙区制導入論があって、これで自民党が一挙に衆議院選で3分の2を超える議席を獲得して改憲を達成しようという試みがなされます。けれども、これも自民党内部の吉田派議員による抵抗があって失敗するという運命を辿りました。

こうして保守エリート内での権力闘争の帰結として憲法問題が持久戦化したことで、九条と自衛隊、日米安保体制の共存状況に国民も政治家もだんだん慣れていったのではないか。そういう状況でも世界が崩壊したりはしないし、世の中は順調に動いている。そうすると、別に現状のままでよいのではないかという認識が、有権者にも広がってくるわけです。

九条改正質問と一般改正質問

前田 ところで、有権者の憲法意識を聞く場合、具体的にはどのような質問をするのでしょうか。時代によっても違うのかもしれませんが。

境家 改憲の是非について問う質問としてまず、「憲法を変えたほうがいいですか」とざっくり聞くタイプがあります。要するに、改正すべき条項を指定せずに聞く質問です。これは私の造語ですが、こうした質問の仕方を「一般改正質問」と呼んでいます。それに対して、九条に限定して改正の是非を問う質問を「九条改正質問」と呼んでいます。この一般改正質問というのは異様な質問なんですね。「刑法改正に賛成ですか」とか「民法改正に賛成ですか」なんていう質問は見たことないですよね。

前田 確かに異様ですね。

境家 この質問の仕方は大雑把であるがゆえに解釈しにくいことは、メディアの方々を含めてみんなわかっています。けれども、なぜ自分たちはこの質問を使い続けているのかということは誰も問わない。

一般改正質問の「起源」を探ってみると、私が調べた範囲では、読売新聞が1952年初頭に行ったものが最初のようです。つまり、主権回復、独立の時に合わせて、こうした聞き方の質問が始まったのです。占領統治の終焉というタイミングで「日本国憲法はGHQに押しつけられた憲法だ」という議論が強まった時期です。

こうした文脈で主張された当時の改憲論は、今の安倍首相が推しているような自衛隊明記論といった生易しいものではありません。天皇元首化、国事行為拡大、人権制限などの項目が含まれる改正ですから、極端に言えば明治憲法の頃に戻そうという運動です。それが改憲論のスタンダードだった時代です。「憲法を変えたほうがいいですか」という質問は、こうした文脈で、「憲法全体を変えたほうがいいですか」という全面改正論の是非を問う意図で登場したものだったのではないか、というのが私の見立てです。一般改正質問は、以上の意味でその登場当初は意図が明確な質問だったわけです。

ところが1960年代以降になってくると、改憲論者であっても、全面改憲まで主張する人はかなり減ってきます。中曽根康弘元首相は50年代までゴリゴリの自主憲法制定派として知られていましたが、60年代に入ると、新憲法の主権在民や人権保障といった面について評価をするようになります。高度成長の中で、全面改憲という争点があったこと自体、社会から忘れられるようになるのです。

こうした状況変化があったにもかかわらず、各メディアは、かれこれ60年以上も一般改正質問の形式を惰性で使い続けています。今となっては、この質問の当初の意図を覚えている人は誰もいない。今日では、一般改正質問は「憲法のどこか一カ所でも改正すべきか」という意図として、聞く側も答える側も理解しているでしょう。「憲法を変えるべきか」という同じ形式の質問に対して、50年代と今日では回答の実質的な意味がまるで変わってしまっているのです。九条改正質問と一般改正質問を混同するのは論外ですが、一般改正質問の結果を比べるだけでもこのように大変で、世論調査の結果の解釈というのは非常に難しいんです。

全共闘運動最盛期に改憲派が増えている

前田 1960年代から70年代までは高度成長期に当たるわけですが、この時代の政治史においては、憲法改正は棚上げされ、護憲派が完全に優位に立った時代であるという認識が一般的です。ところが、実際に世論調査を調べると、そういう単純な話ではない。世論調査によっては、改憲派も護憲派と同じように増えている。これは、なぜなのでしょうか。

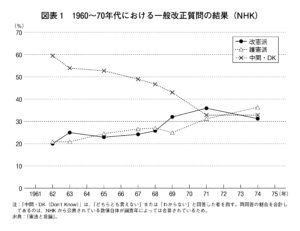

境家 高度成長期の世論について、通念的な理解は、護憲主義が国民の間でコンセンサスとなったという見方だろうと思うんです。確かにそのことを支持するデータもあって、「正式の軍隊を持つための改憲に賛成か」という質問を朝日新聞が継続的にしていましたが、その結果を見るときれいに護憲派が漸増しています。この九条維持派が増えて、改正派が減っていく流れは、80年代ぐらいまでずっとあるんです。そこだけを見ると、確かに新憲法の精神は国民の間に広がったのだと言えるかもしれない。

しかし他方で、一般改正質問のほうを見ると、60─70年代は確かに護憲派も増えていますが、改憲を支持する人たちも増えているのです(図表1)。これは私も調べて驚きました。護憲派と改憲派の両方が増えている結果、大体ずっと賛否拮抗しているんです。1969年の全共闘運動最盛期の時期は、むしろ改憲派のほうが多かったりします。大した差ではないと見る人もいるでしょうが、統計的には有意な差だと思います。

前田 1969年なんかは実質的にも有意な差があるんじゃないですか。7─8%ぐらいの差があります。

前田 1969年なんかは実質的にも有意な差があるんじゃないですか。7─8%ぐらいの差があります。

境家 意図的でもないのでしょうが、こうしたデータはこれまでほとんど無視されてきたんですね。人間というのは、自分がもともと持っているステレオタイプ的なイメージに合うデータを参照しがちになるのだろうと思うんです。私のプロジェクトでは、調査の一部を「つまみぐい」するのではなく、「すべてを見る」という態度を徹底しています。すべてを見てみると、従来は無視されてきたデータも浮かび上がって来る。この時代に改憲派が増えていることは謎じゃないですか。

平均的な日本人はプラグマティックな考えを持っている

前田 そうですね。反直観的だと思います。なぜ、このような結果が出るのでしょうか。

境家 高度成長期には憲法意識調査が多くないので、深く探ることは難しいんです。ただ、一つわかっていることがあります。この時期に増えた改憲派の少なくない部分が、じつは社会党支持者であったということです。1970年前後の時期、自民党支持者における改憲派の割合と、社会党支持者における改憲派の割合には大きな差がありません。これも非常に反直観的ですが、この時期に行われた学術調査のデータを分析してみても確かにそうなっているし、当時の報道機関の調査報告でもそうした記述が見られます。

前田 改憲志向の社会党支持者たちは、具体的には何を改正しようという意図を持っていたのでしょうか。

境家 そこが難しいんですよね。この質問の曖昧さゆえに、想像せざるを得ない。「正式な軍隊を持つための改憲」派は明らかに減っているから、それではない。他方で、当時は九条問題以外の憲法関連論点が意識されることは、ほとんどなかったと思うんです。「新しい人権」規定の追加といった考え方が社会に広まるのは90年代以降です。高度成長期には、ほぼ自衛隊や日米安保の問題として憲法問題が理解されていたと私は思います。

そうすると「正式な軍隊を持とうというわけではないが、九条を変えたい」ということになる。これは一体どういうことなのか。「自衛権・自衛隊を認めましょう」ということだったのではないか、というのが私の推察です。当時の社会党の指導部は非武装中立を主張していて、自衛隊も日米安保も廃棄すべきという立場でした。ところがその支持者の側では、非武装中立を厳密に実行すべきだと思っている人はそんなに多くなくて、もっと穏当な立場の人が多かった。当時の調査データを見ても、規模はともかく、自衛隊や日米安保はあってもいいと見ている人のほうが、社会党の支持者においても主流なのです。他方で彼らは、党指導部の唱える「九条と現実の安保政策との矛盾」という論点の存在自体はよく認識していましたから、世論調査で「憲法を改正すべきか」と問われると、「九条維持か自衛隊・日米安保維持か」を二者択一的に迫られたと考え、後者を選択するようになった、ということではないでしょうか。

当時の調査データを分析すると、自衛隊・日米安保の存在を認める有権者の中では、社会党支持者のほうが自民党支持者よりも改憲志向が「強かった」ことがわかります。自民党支持者では、「自衛隊と九条は共存していい」という見方が相対的に強かったのです。自民党政権自体がそうした立場を公式にとっていましたし、その支持者でも改憲論が高まらなかったのは自然なことだったと言えます。

前田 これは、私にとっては新鮮な驚きでした。大学の憲法の授業では、憲法九条と自衛隊の存在を整合的に解釈するための様々な「秘術」を学びます。もちろん、法哲学者の井上達夫先生の整理に従いますと、憲法学者の立場にも、解釈によって現在の自衛隊の存在を憲法の中に位置づけようとする「修正主義的護憲派」と、あくまで自衛隊を違憲と考える「原理主義的護憲派」まで、一定の幅があります。しかし、有権者の中では、こうした学説の展開とは別のロジックで、防衛政策に関して現状を維持するという思考のもと、一般改正質問に対しては改憲派として回答する人が多くなっていったのだと理解しました。護憲派として回答している人も、原理主義的護憲派だということではなさそうです。憲法学者と一般市民は、違う論理で考えるのですね。

境家 平均的な日本人は常にプラグマティックな考えを持っているのだと思います。憲法典にこう書いてあるから防衛政策はこうじゃなきゃいかん、という考え方は一般的ではありません。直観的にそうではないかと思っていましたが、憲法意識を実証的に検討した結果、実際そうだったというのが私の結論です。

改憲論点が拡散した90年代以降

前田 こうして1990年代を迎えるわけですが、それ以降は国民の間で改憲志向が高まってきたと一般的には言われています。この点、安全保障論の研究者の間では、特に1991年の湾岸戦争を境にして安全保障環境が変化したので、国民も安全保障政策を合理的に考えた結果、改憲支持に向かったのだという解釈が多いと思います。1990年代以降の改憲志向というのは、どう説明できるのでしょうか。

境家 90年代になって、国民の憲法観がジャーナリズムや研究者から関心を持たれるようになります。そこでは、この時代に有権者の憲法観が変わったという何となくの見立てがあって、私はそのこと自体は正しいと思っているんですね。一般改正質問の結果を並べても、九条改正質問の結果を並べても、改憲支持が増えています。世論の変化にはかなりくっきりとしたわかれ目があって、92年後半にPKO活動に初めて自衛隊を出したあたりです。湾岸危機やPKO参加問題をきっかけとして、エリートレベルでは九条改正論が復活してくる。55年体制期には自衛隊を海外に出すなんてことは想像すらされないことでしたから、現実の安全保障政策が大きく変わった。こうした現状変更に反応して、有権者も意識を変えたということが確かにあった。

けれども、90年代中期以降になると、九条あるいは安全保障政策に関する憲法問題は、逆に重要性を低下させていくんですよね。その背景には、93年以降の政界再編があります。いろいろガラガラポンがありましたが、象徴的なのは社会党が自社さ連立という形で政権に入り、村山富市委員長が首相になったことです。社会党はその際に自衛隊、日米安保を認めることになります。ここで、55年体制的な憲法をめぐる保革対立は実質的に消滅するわけです。

政界再編期におけるエリート間対立の主軸は、自社対立ではなくて、自民党対「自民党から割れた人たち」という争いです。90年代に現れた「新党」の多くは、自民党から出た人たちが中心になっていましたから当然ですが、保守的な政党です。その結果、安全保障政策をめぐる主要政党間の距離は相当に小さくなり、九条問題も争点としての重要性を低下させることになります。

有権者のほうも、こうした政界の動きを何となく把握しているようなのです。実際、「憲法のどんな点に関心を持っていますか」という質問の結果を見ると、自衛隊や九条の問題に関心を持つ有権者は、90年代を通して減少しているというデータがあります。代わりに、「新しい人権」の問題など、九条関係以外の改憲論点に注目する人が増えている。

その中で私が特に重要だと考えているのが、政治制度改革をめぐる問題です。80年代後半ぐらいから、55年体制的な政治経済システムをいかに改革していくべきかが日本政治の課題になっていく。それに加えて、90年代中頃にかけて、さまざまな社会的・経済的危機が日本を襲います。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、金融危機などがありましたが、そういう危機的状況に日本の政治システムがどのように対応できるのかという改革に向けた運動が一層盛んになる。こうした体制改革論の一環として、憲法「改革」も唱えられるようになってきます。とくに焦点となったのは、内閣あるいは首相の権限・リーダーシップ強化です。小泉政権時に一時話題となった、首相公選制導入論はそうした議論の典型的なものです。

55年体制の時代、多くの人にとって、憲法問題とはすなわち、自衛隊、日米安保の問題であると捉えられていました。ところが、90年代になると、有権者の憲法意識は多面化してくる。プライバシー権、首相公選制、参議院廃止論、道州制の導入など、憲法改正と言っても、人によって想起する論点が異なるようになってきたのです。一般改正質問はまさに一般的であるがゆえに、みんなが思い思いの、自分の好きな改正論点が1個でも強いものがあれば、それで賛成だと答えてしまう質問なわけですよね。90年代以降に一般改正質問における改憲派の有権者が激増した大きな理由は、以上で述べたように、改憲論点が拡散したことによります。それは、有権者が右傾化したかどうかとは、また別の問題です。

九条をめぐる有権者の意識は「現状保守主義」的

前田 つまり、九条に限らず、いろいろな論点が一般改正質問に入ってきたことで、改憲派が膨らんで見えたということですね。ここでの世論調査の回答結果は、質問項目に大きく依存するわけです。その一方で、今日の安倍政権のもとでの憲法改正に関する世論調査では、それが再び逆の方向に、つまり論点が九条改正に絞られつつあるように思います。多くの人にとっては今の時代しか見えていないわけですが、近年の日本人の憲法観の変化について、まとめていただけますか。

境家 「改革の時代」は90年代から小泉改革期にかけて続きます。この間、選挙制度改革、政治資金制度改革、地方分権改革、内閣機能権限強化など、本当にいろいろな改革が実施されました。全体としては、かなり大がかりな制度変更と評価でき、国によっては憲法を改正して対応するようなものも含まれていました。日本国憲法は、多くの方が指摘されていますが、条文の数が少なく、規定内容の抽象性が高いという特徴があります。

前田 要するに、別途法律で定めるものが多いわけですね。

境家 いわゆる憲法附属法ですね。そのレベルの改正が大幅に進んだこともあって、憲法改正をしてまで体制改革をさらに進めなければいけないという機運は、小泉政権期を境に弱まってくる。逆に、小泉首相があまりにもトップダウン的に官邸主導政治を押し進めたがゆえに、これ以上首相に権限を与えたらどうなるかわからない、むしろ解散権を制限したほうがいいといった議論が、自民党内で出てきたほどです。

その一方で、ちょうど小泉内閣期にアメリカの対テロ戦争にどのように協力するべきか、さらには集団的自衛権の問題が浮上してくる。九条問題が、憲法問題のなかで再び重要性を高めるようになったわけです。

これらのことから、小泉政権期に前後して、憲法問題の焦点が、九条問題に再び収斂するようになります。こうした状況では、先ほどの議論の裏返しになりますが、有権者のなかで一般改正質問に賛成する人は減ってきます。九条以外の問題を想起して改憲に賛成という人が減った、ということです。一般改正質問で測定するところの改憲派の割合は、2005─06年頃、つまり小泉政権が終わるか終わらないかぐらいの時期を境に、実際に減少傾向に転じています。

今の安倍政権の改憲方針、集団的自衛権の行使容認などの動きが有権者を護憲の方向に動かしたのだ、という議論があります。多少はそうした動きはあったでしょうが、基底的な構造としては、十年以上前から改憲派が減ってくる流れはすでにあったのです。こうした大きな流れは現在でも継続している、というのが私の捉え方です。

前田 それでは、いま現在、有権者はいかなる憲法改正ならば受け入れるのでしょうか。

境家 総じて言えば、九条をめぐる有権者の意識は、「現状保守主義」的だと言えます。自衛隊の設置にせよ、その海外派遣にせよ、政府が現実に実施している安保政策に対しては、有権者は事後的には承認する傾向が歴史的に見られるのです。そして、それらの政策が憲法条文との関係上、継続不可能だとするならば、改憲にも強い反対は示しません。

いま焦点となっている自衛隊明記論について言えば、有権者の多くは自衛隊の存在自体には肯定的ですし、それを憲法に載せることに強い反対はないと思います。ただその一方で、自衛隊はその維持に改憲が不可欠とは必ずしも思われておらず、したがって、自衛隊明記論は「強い賛成」もまた得られにくいと言えそうです。国民投票の結果がどうなるかという点では、実際の改正案の文面、細かい表現の違いによっても賛否は大いに変わりそうであり、現時点で未来を予想することは難しいです。

一般市民の判断は合理的なのだろうか

前田 いま「現状保守主義的」という言葉が出ましたが、これは日本人を全体として見た場合の評価です。その一方で、個々の有権者はそもそもどのような存在なのかという問題があります。この対話の冒頭でも申し上げましたが、日本人の中で自分の国の法律について知っている人はほとんどいませんし、それについて考えることが生活の中心になっている人はさらに一層少数です。そうすると一般市民の判断というのは、はたして合理的なのだろうかという疑問が出てきます。この疑問を突き詰めると、議会制民主主義は安定した政治体制として持続し得るかという古典的な問題が浮かびあがってきます。

例えば、ある時点で護憲派だった有権者は、別の時点でも護憲派であり続けるのか。それとも、意見を頻繁に変えるのか。学説史的に言うと、政策争点に対する態度の安定性という論点は、アメリカの政治学者フィリップ・コンヴァースが提起したものです。彼の主張のポイントは、要するに有権者は政策に関しては定見を持っておらず、政党帰属意識ぐらいしか安定しているものはない。したがって、民主党支持者は自動的に民主党に投票し、共和党支持者は共和党に投票する。その政党帰属意識は、親から子へと受け継がれていく。

確かにコンヴァースが1950年代のアメリカの有権者を調べた時には、ニューディール期の政党再編成に由来する安定した政党帰属意識がありました。他方で、個々の政策に対しては態度の一貫性は低かったわけです。1958年と1960年とでは、まったく違う政策を望んでいる。こうした点から見て、日本人にとって憲法とは何に当たるのでしょうか。

境家 政党帰属意識は、日本の文脈では「政党支持」に近い概念です。ただし日本人の支持政党は、近年は特にそうですが頻繁に移り変わります。「直近の選挙でどこに投票したか」くらいの意味でしかない。ましてや、親から子に受け継がれていくような長期的に安定した心理ではないでしょう。日本の文脈では、「保革イデオロギー」がある意味では、アメリカの政党帰属意識に近いところがあると思います。保守的なイデオロギーの家庭に育った人は大体保守的になることを示す研究があります。また、各個人の保革イデオロギーの位置はそう頻繁に大きく変わるものではありません。

保革イデオロギーは、有権者の安全保障政策に関する選好と強く関連します。先ほど述べたように、近年では憲法問題がもっぱら九条、つまり安保問題として捉えられるようになっていることから、保革イデオロギーが改憲か護憲かという回答を強く決めるようになっていると思います。これに比べると90年代では、体制改革問題が憲法上の争点となったことと関連して、保革イデオロギーと改憲、護憲という回答があまり対応しなくなった時期でした。憲法意識と保革イデオロギーの関係性は、時期によって違っているということです。

前田 その意味では今日は、イデオロギー的な対立軸と憲法の対立軸が比較的対応している時期になっている。

境家 イデオロギーというのは時間的に安定していますから、それに強く規定されている憲法意識も、他の政治意識に比べれば安定しています。

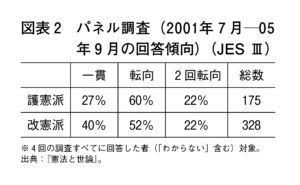

ただし、そうは言っても、有権者個々人の憲法意識は短期的にもかなり変わります。同じ個々人に複数回、 一般改正質問を行ったパネル調査の分析結果があります(図表2)。二〇〇一─〇五年の間に四度調査していますが、その間に護憲から改憲へ、あるいは改憲から護憲へと移動する人がいます。私はそれを「転向」と呼んでいますが、転向した人は5―6割もいます。2割以上の人は、4年の間に2回以上も転向しています。有権者の意見は、憲法問題では比較的安定しているほうですが、それでもかなりのブレがある。

一般改正質問を行ったパネル調査の分析結果があります(図表2)。二〇〇一─〇五年の間に四度調査していますが、その間に護憲から改憲へ、あるいは改憲から護憲へと移動する人がいます。私はそれを「転向」と呼んでいますが、転向した人は5―6割もいます。2割以上の人は、4年の間に2回以上も転向しています。有権者の意見は、憲法問題では比較的安定しているほうですが、それでもかなりのブレがある。

世論は理に適った動きをしている

前田 そこから素直に考えると、個々人の政治的な態度を集計した、集合的な現象としての憲法に関する世論も、不安定になりそうに思えますね。

境家 先ほどのコンヴァースによると、有権者は個々の政策に対してきちんとした態度を持っていない。コロコロと意見を変えている人たちが、政策争点とは無関係に投票をしているのが実情である。それで民主主義は大丈夫なのだろうか、という問題提起をしたわけですね。

前田 かなり逆説的ですが、政党帰属意識という、政策とは関係のない要素に従って投票しているからこそ、民主主義は安定しているにすぎないというのが、その当時の解釈でした。

境家 ところが、そうした見方に対する修正論が学術的に出てきます。そのうちの一つの流れが、「有権者個々人の意見は確かに頻繁に変えるけれども、それらを集計した結果で見ると世論の動きは安定している」という見方です。憲法意識のデータでも、そのことが言えます。先ほど、4年間で転向する人が6割ほどもいるという話をしましたが、集計結果で見た場合、改憲派の割合は55%から48%と、それほど大きく変わっていません。これは護憲から改憲へ、改憲から護憲へというブレが、お互いに打ち消しあって生じた結果です。

私は、憲法に関する世論は「合理的」な存在だと見ています。ここで合理的というのは、「理にかなった動きをしている」という程度の意味です。憲法をめぐる世論は、基本的には安定した動きをしており、変化するにしても、そのときどきの客観的な国際情勢や社会状況、エリートレベルの憲法論争のあり方を反映したものになっている。特定の政治勢力による、無根拠な主張に引っ張られて、世論全体が急激に一方向に傾くということも見られない。戦後70年の世論の軌跡を追った結果として得た、私の結論です。

誰が憲法について議論すべきか

前田 今のお話は日本の民主主義にとって非常に良いニュースですね。有権者が急激に一つの方向に動くことは、政治学においては昔から警戒されてきた現象です。古典的には、ウォルター・リップマンというアメリカのジャーナリストが1922年に書いた『世論』という本が有名ですが、世論研究が始まった頃の有権者の判断力に対する評価は概して低いものでした。この時代はロシア革命でソ連が成立したばかりの頃で、有権者は簡単にボルシェビキの宣伝によって共産主義化してしまうのではないかと考えられていました。そのあとにドイツでナチス政権が出てきて第二次世界大戦が起きると、今度は有権者が簡単にファシズムに流れるのではないかという懸念が出てきます。最近では日本でも「ポピュリスト」と呼ばれる政治家が出てきて、有権者を一つの方向に急激に引っ張っていくのではないかという議論が行われています。

憲法改正に関して言えば、今は「安倍一強」と呼ばれる世の中です。護憲派の間では、安倍首相が憲法を変えるためにも外国との対立を演出することで、有権者を簡単に改憲の方向に引っ張って行こうとしているのではないかという危機感が強い。有権者が簡単に一定の方向に先導されやすいのだとすると、そうしたことも可能かもしれません。

ところが、境家さんの見方によれば、日本の有権者はそういう存在ではない。個々の有権者の意見は不安定でも、全体としての日本国民の意見はそれなりに安定していてバランスも取れている。そうした国民の動向を把握するためにも、まずは信頼できる世論調査が必要であることは間違いありませんね。

境家 世論調査の質を高めることは非常に重要で、その結果に基づいて政治家のほうも議論していかなければならないと思います。重要なのは複数の調査機関により、多くの質問が試みられることです。「間違った調査」はありますが、「正しい調査」というものはないわけです。似た趣旨の質問でも、聞き方が違えば、回答の結果は変わってくる。各調査機関は、結局は自分のところの調査しか見ないので、ある程度はバイアスがかかった議論をそれぞれがすることになると思うんです。複数の機関が行った多様な調査を、我々のような第三者がきちんと比較検討することが大事なのだと思います。

前田 その意味で、有権者が判断を行うための情報環境を整えることが必要になりますね。例えば、誰が憲法について議論するのかということも重要になってくると思います。境家さんの本でも触れられていますが、有権者個人のレベルで見れば、男性のほうが女性よりも改憲派が多い。その一方で、メディアで憲法について話している人は、ほとんどが男性です。そういう観点からすると、基本的にメディアに出る意見は改憲派が強く出やすいというある種のバイアスがかかるのかもしれない。こうした基本的なポイントに限らず、メディアに出てくる意見はそんなに国民の各層の意見を代表しているのかと言うと、実はよくわからないわけです。さらに言えば、中国や韓国といった周辺国における議論もきちんと紹介されているとは思えません。

また、政治エリートが憲法に関して議論を行う際のルールが、その「熟議」の質に与える効果についてもわかっていないことが多い。一般に政治学者が「熟議」という言葉を使う時には、ただの話し合いではなく、公共的な観点から見た議論の内容の妥当性に基づいて行われるような話し合いのことを指します。ここでは、人々が私的な利害からいかに離れて議論することができるかが熟議の質を決めることになります。

例えば、メディアにおいて改憲派と護憲派が意見を戦わせ、世論調査において憲法を改正すべきかどうかを有権者に聞くという形式とは別に、憲法改正を発議する場である国会では、政党内で政治家同士が憲法について議論するという形式が採用されています。

政治家が憲法を検討する場合は、次の選挙でもう一回当選しなくてはならないという考慮要素が働きます。ですから、政治家の中でも、憲法を変えること自体を目的にしている人と、次の選挙で当選することを最優先に考える人とでは、議論の仕方が違ってくるでしょう。

改憲のための改憲ではダメ?

境家 再選をめざすために政治家の意見が影響されるということ自体は、民主主義社会において悪いことではありません。そういうことが想定された制度ですからね。逆に前田さんは、どのような議論のあり方が望ましいと思われますか。政治家が憲法について議論すること自体に内在的な問題があるということでしょうか。

前田 もしかするとその可能性もあるわけです。逆に言うと、その弊害を防ぐための仕組みも考えられる。結局、誰に対して何を公開するかということです。公開の場で発言する政治家は有権者の反応を考えなければならないので、その本音は見えにくい。これに対して、政党の中で憲法調査会などをつくって議論する場合は、出席者は誰が何を言ったかはわかるわけですが、外からは誰が何を言ったかを逐一確認することは難しい。その場合、個々の政治家の私利私欲に基づく取引と妥協が行われやすくなる一方で、逆に自分の再選可能性を気にせず公共の利益を図りやすくなるという議論もあります。

境家 私は政党間の、具体的に言えば憲法審査会での議論が国民によく伝わるようにすることが、現実的な問題としては大事だろうと思いますね。それから、有権者が望ましい憲法のあり方について判断する時には、その選択肢がある程度集約されていることも大事でしょう。「これもあります、あれもあります」となっては、あまりにも判断が難しくなってくる。エリートの一つの役割は、少なくとも政党レベルでは意見をまとめることです。その意見に問題があるとしたら、それは政党間の議論で対抗政党が明らかにしていくはずです。あるいはメディアが明らかにしていくことになる。その過程でいろいろな論点が明らかになることが重要ではないでしょうか。

前田 憲法論争は、論点はいくらでも拡散し得るわけです。有権者の情報処理能力を考えた場合には、やはり政党内で論点を集約して対立軸をわかりやすくしたほうがいいのかもしれませんね。ここは、政治学者によっていろいろな考え方があるのだと思います。

境家 政党内での意見集約というのが、実際には簡単ではないでしょうね。

前田 それは日本政治の伝統的な課題とも言えますね。

境家 その伝統的な課題を片づけるかどうかという話を今しているのでしょうね。「改憲のための改憲ではダメだ」という議論があります。でも私は、それも別に議論としてあっていいと思っているんです。憲法に自衛隊を載せるかどうかというのは、メンツの問題、形式論のところが強いように思います。けれども、その問題が政治家あるいは政党間の対立図式を強く規定し続けてきているところがあって、そんなことよりもっと実質的な議論に進むべきではないかという立場もありえる。

憲法問題が戦後70年以上もずっと争点であり続けていることは、左側の政党は意図していないでしょうが、結局のところ自民党一党政権に逆に寄与しているところがあります。昨年の衆院選が典型的にそうでしたが、野党分断の最大の要因が憲法をめぐる立場の違いであり続けているわけです。野党は安倍政権に対する攻撃材料だと思って改憲に反対していることはわかりますが、結局は野党がまとまることを阻害している面もある。「改憲のための改憲」は、別に実質的に何かが変わるわけではないのだけど、その問題はもう片づけて次に進みましょうという態度でもあって、そういう議論にも理解できるところがあります。

次の政治の論点は何か

前田 政治学の伝統的な議論から考えると、政治の争点というものが、そう簡単になくなるのかなというのが私なりの疑問ですね。フランスの宗教問題にせよ、アメリカの人種問題にせよ、重要な社会的亀裂は何世代にもわたって残る傾向があります。

境家 国民投票をやって憲法改正を行っても、その後も同じ争点は燻り続けるだろうというわけですね。

前田 例えば、自衛隊を憲法九条に付け加えた後、それをより実質化して、軍隊に格上げするという論点も、一つの考え方としてはあり得る。つまり、同じことが繰り返されるだけであるとも言えます。憲法は、日本社会の一つの対立軸としてかなり深いものだとすると、憲法九条をちょっと変えたところで、また別の憲法九条問題が浮上するだけではないかという気もするのです。

境家 次の別の争点がなければ、結局エリートレベルでは憲法の問題に固執することは十分あり得る話ですね。

前田 しかし、実は憲法というのはエリートのレベルの対立軸であって、有権者にとっての優先度はそれほど高くありません。九条をめぐる有権者の意識が現状保守主義的であるとすれば、国民がそんなに重視していない政策をめぐってエリートがここまで対立することが、果たして民主主義にとって健全なのかどうかは、私もよくわからないところです。有権者にとっても重要であって、エリートレベルに波及する他の争点があるのであれば、次は何が来そうですか。

境家 そこが難しいんですよね。あり得るとすれば、やはり税金・社会保障の問題だろうと思うんですけどね。

前田 やはり、そちらですよね。

境家 その問題は現に今でもあるのだけれど、国会でも憲法に自衛隊を載せるかどうかという問題に多大なエネルギーが割かれることになります。それは不毛ではないかという議論もあり得るということです。今の九条問題は、もちろん広い意味で安全保障問題に関連していますが、例えば防衛費の使い道をどうするとか、どこと同盟を組むとか、そうした実際的な議論ではまったくなくて、シンボリックな側面が強いわけです。九条問題に一定の決着をつけて、より実質的な政策論争ができるようにしたほうがよい、という見方が出てくるのはそうした理由からでしょう。

前田 憲法問題を片づけて、今度は「本番」に行けるということですかね。

境家 「片づける」ことに問題があるとすると、どのようなことが考えられるでしょうか。

前田 護憲派の側から議論を組み立てるとすると、ドミノ理論とでも言うべきロジックがあります。つまり、これを止められなかったとすると、改憲派は護憲派の弱体化のシグナルを察知し、他の争点でも全面攻勢に出てくるであろう、という論理です。

境家 話が戻りますが、結局のところ、やはり有権者をどれくらい信用するのかということなんですよね。私はどちらかと言えば、有権者の意見は、少なくとも集合的に見れば「理にかなった」ものと考えていますので、そんなに心配しなくていいのではないのかと楽観的に見ています。

前田 もしかすると、そのあたりが護憲派には共有されていない部分があるのかもしれませんね。自民党が2012年に発表した憲法改正草案が取り沙汰されることも多いですが、九条を改正した改憲派は、今度は家族を強化して男性優位の世の中を取り戻そうとするのではないか、あるいは愛国心を強制して人権を制限しようとするのではないか、そういう可能性は確かにあり得ます。しかし、そうした心配をする護憲派の背後には、有権者が改憲派によって簡単に操られてしまうのではないかという、有権者に対する一種の不信があるとも言えるわけですね。

境家 そもそも有権者の意見というのは、誘導しづらいんです。特定の政治勢力が自分の好きな方向に有権者を全体として動かしていくことは、実際は非常に難しいことです。自民党は結党以来、少なくとも建前上は改憲を綱領に掲げてきました。けれども、そういう方向には有権者が動かなかったので、憲法は変えられていません。かと言って、非武装中立論といった対極的な意見に対する支持も少数に留まっており、全体として見れば非常にバランスがとれている。

対抗する各エリート間のいろいろな意見がきちんと国民に伝わっている限りにおいては、有権者がおかしな方向に誘導されるようなことはないのではないか。その意味ではやはり、メディアの役割はとても重要になってくるのだと思います。(終)