『公研』2025年2月号「めいん・すとりいと」

「こんな小さな村は、何もしないと世の中から忘れられてしまう。子どもたちが島を出た時に『自分の故郷はこんなところです』と話せるものを作ってやりたいんですよ」

鹿児島県三島村の村長、栗原正氏(故人)からそんな言葉を聞いたのは28年前の1997年2月のことだった。眼鏡の奥の鋭くも温かみのある眼光を、今でもよく覚えている。

三島村は、薩摩半島の最南端から南南西約40キロメートルに位置する竹島・硫黄島・黒島の3島から成る小村である。当時の人口は445人。栗原氏は71年10月から2005年10月に亡くなるまで34年間(9期)村長を務めた。

94年のある日、栗原村長は、「アフリカのギニア出身の世界的なジャンベ(太鼓)演奏家が日本公演に合わせて子供たちとの交流を望んでいる」との話を耳にした。演奏家の名はママディ・ケイタ氏。早速、人を介して「村の子供にジャンベを教えて欲しい」と依頼したところ、ママディ氏は快諾。94年8月、村に3週間住み込んで小中学生19人にジャンベを伝授し、覚えたての子供たちを連れて全国各地で公演して話題を呼んだ。すっかり三島村を好きになったママディ氏は毎夏、三島村を訪れて子供にジャンベを教えるようになった。

筆者は97年当時、毎日新聞鹿児島支局で勤務しており、ジャンベとは別件の取材で鹿児島市内の三島村役場(同村は鹿児島市内に役場を置いている)を訪れ、村長にお会いしたのだった。取材後の雑談で、筆者が大学院でアフリカ政治を専攻していた話をすると、村長は「それなら」と笑ながら、ちょっとした特ダネをくれた。「ママディが出身地の村にウチの子供たちを招待するって言うんで、村職員がギニアに事前調査に行く予算を村議会に提案します」

筆者は原稿を書き、97年2月17日の毎日新聞朝刊(西部本社版)に「小さな村の大きな挑戦 ギニアにホームステイ計画」と題する記事が掲載された。しかし当時、ママディ氏の故郷バランデュグ村へは、パリ経由のフライトでギニアの首都コナクリまで約20時間、首都から村へ悪路を四輪駆動車で丸2日かかった。村には電気、ガス、水道ともになく、マラリアなどの感染症対策も課題で、記事を読んだ人の反応は「こんなことホントにできるんか?」。それでも三島村の中学生4人は99年1月、バランデュグ村に2週間滞在し、人々の大歓迎を受けた。

その3カ月後に鹿児島を離任した筆者は、2014年に新聞社を中途退職し、アフリカ地域研究者として現在に至るが、三島村にはすっかりご無沙汰していた。

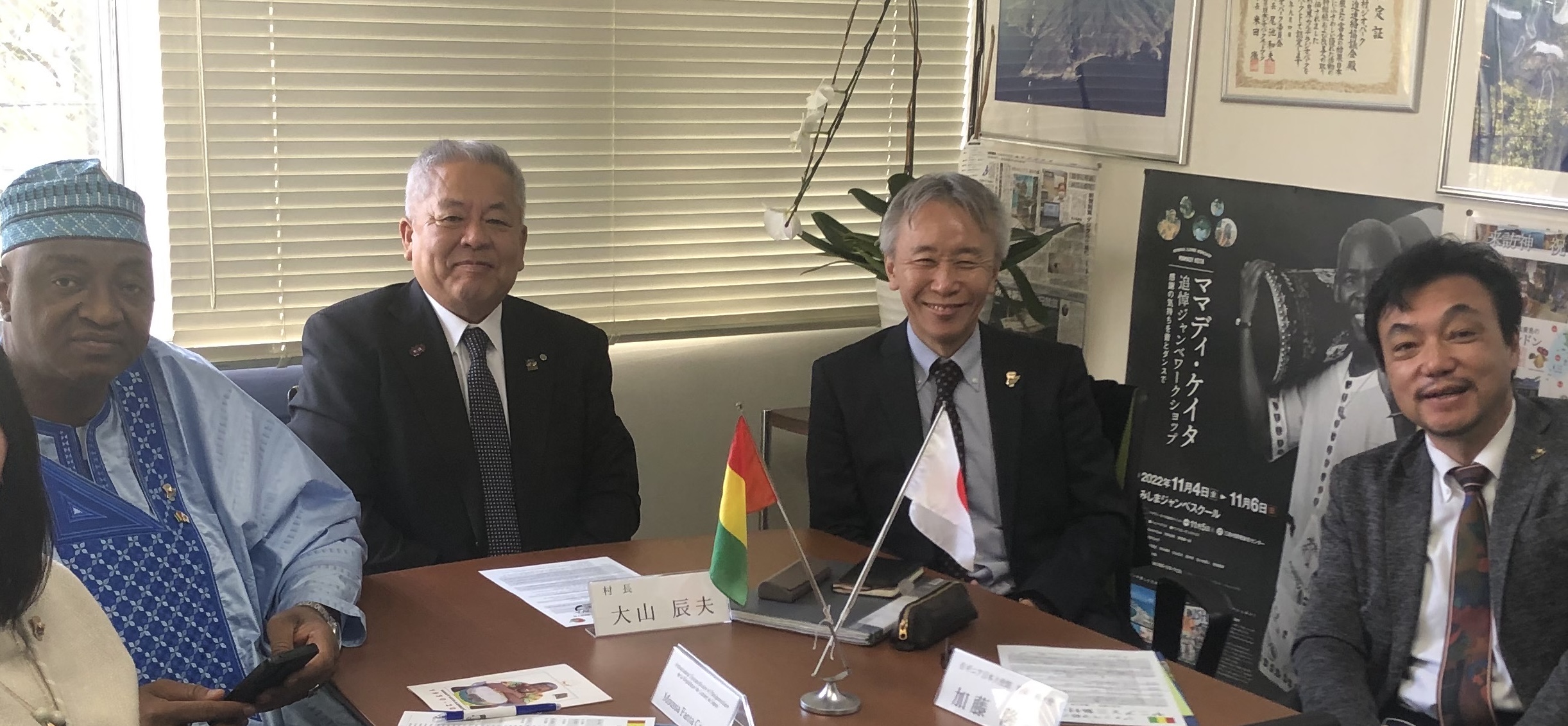

今年2月、一時帰国中の加藤隆一駐ギニア日本大使と26年ぶりに三島村役場を訪ねた。大山辰夫村長からジャンベをめぐる過去四半世紀の歩みについて説明を受けた筆者は、小さな村の偉大ともいえる足跡に、深く感じ入った。

ママディ氏は2011年まで計14回三島村を訪問していた。04年には硫黄島に「ジャンベスクール」が開校し、翌年から「ジャンベ留学制度」が始まった。毎年、5人程度の希望者(18歳以上)が硫黄島に6カ月間住み込み、ジャンベを学ぶ。これまでに計83人の主に若者が硫黄島の大自然の中で奏法を身に着け、各地でジャンベの普及に携わっている。彼らに奏法を教えてきたのは元村職員の徳田健一郎さん。最初は村職員の「業務」として腕を磨いていた徳田さんだったが、プロ奏者として独立し、スクールの校長になっていた。村とギニアの交流はジャンベにとどまらず、大山村長は08年にギニアを訪れ、11年に三島村の出資でバランデュグ村に診療所を造った。そして19年には、バランデュグ村の子供4人が三島村を訪れ、大歓迎を受けていた。

ママディ氏は21年6月、病のため71歳でこの世を去り、ギニアで国葬が営まれた。三島村の人々の悲しみは察するに余りあるが、それでもギニアとの交流は終わらない。昨年からママディ氏の甥が1年間の予定で硫黄島に住み込み、本場のジャンベを村の子供や留学生に教えている。村は再び子供たちをバランデュグ村へ送るための準備中で、まもなく村職員が事前調査に出発する。

リーダーの構想力と行動力、村役場職員による緻密な計画、村民の理解と協力、日本・ギニア両国政府の支援、そしてジャンベを軸に他者と心を通わせることを望む各地の人々の想い、夢、願い──。これらが交わるところで、小さな村の挑戦は今も続いているのである。立命館大学教授