『公研』2025年9月号「対話」

今年上半期の出生数は過去最少を更新し、4年連続で40万人を下回った。

少子化問題に歯止めがかからず、様々な政策や対策が議論されている中で、子を産む女性の考えを置き去りにされている、という声がある。

女性が子供を産みたいと思えない、その現実と背景について議論いただいた。

エッセイスト 日本貿易振興機構アジア経済研究所 主任調査研究員

犬山紙子 牧野百恵

いぬやまかみこ:仙台のファッションカルチャー誌の編集者を経て、家庭の事情で退職。20代を難病の母親の介護をしながら過ごす。2011年、女友達の恋愛模様をイラストとエッセイで書き始めたところネット上で話題になり、マガジンハウスからブログ本を出版しデビュー。現在はTV、ラジオ、雑誌、Webなどで活動中。2014年に結婚、2017年に第一子となる長女を出産してから、児童虐待問題に声を上げるタレントチーム「こどものいのちはこどものもの」の立ち上げ、社会的養護を必要とするこどもたちにクラウドファンディングで支援を届けるプログラム「こどもギフト」メンバーとしても活動中。新著『女の子に生まれたこと、後悔してほしくないから』では、母娘関係、性教育、ジェンダー、SNSとの付き合い方、外見コンプレックス、いじめ、ダイエットなど子育ての不安を専門家へ取材。

まきのももえ:1975年生まれ。東京大学法学部卒、ワシントン大学経済学部博士課程修了、Ph.D.(経済学)。在ニューヨーク、ポピュレーション・カウンシル客員研究員を経て、2021年より現職。専門は開発ミクロ経済学、人口経済学、家族の経済学。著書に『ジェンダー格差:実証経済学は何を語るか』(第46回サントリー学芸賞受賞作)、共著に『コロナ禍の途上国と世界の変容』 がある。

「女性は必ず子どもを持ちたい」という誤解

犬山 本日は、女性の産みたくない・産みたいけど産めないという気持ちや要因についてお話ししたいと思います。歯止めがかからない少子化に対して、今回の参院選でもさまざまな議論がありましたが、どこか女性の気持ちが置き去りにされている印象を受けました。今日は、その問題の根本や背景について牧野先生と一緒に考えていきたいと思います。

私は普段、女性の生き方にスポットを当てて、一般女性やそのパートナーの方にフィールドワーク的にお話を伺っています。そこで見えてくる、女性の気持ちや声をまとめて、コラムやエッセイにしたり、コメンテーターとして発信しています。私自身も一児の母です。今回の対談にあたり先生のご著書を拝読しましたが参考になる箇所が多く、直接お話しできることを楽しみにしていました。

牧野 ありがとうございます。私はアジア経済研究所で主任調査研究員をしています。新書『ジェンダー格差─実証経済学は何を語るか』を出版してから、講演や寄稿などの機会を多くいただくようになりました。

ただ、実は私はジェンダーを専門に研究しているわけではなく、途上国を対象にした開発ミクロ経済学が本業です。とくに家庭内の意思決定に関する実証研究を行っていて、調査で南アジアを訪れることが多いのですが、そこで日本とは比べものにならないほどのジェンダー格差に直面するなかで、関連する研究テーマを扱うようになりました。

たとえば南アジアでは女性の労働参加率が非常に低く、家父長的な慣習が色濃く残っています。バングラデシュでは児童婚が蔓延しており、私が調査した地域ではいまだに18歳未満で結婚している女の子が8割を超えています。さらに性教育も十分でなく、14歳~15歳で妊娠してしまうケースも少なくありません。自分がどうして妊娠したのかもよく理解しないまま子を持つ、という恐ろしい現実があります。

こうした現地調査もしますが、同時に関連する経済学の論文を読む中で、多くの示唆に富む知見を得ました。経済学の論文は主に英語ですし数式も多用されているため一般の方にはとっつきにくいのですが、とても面白い内容なのでその知見を広く世に伝えたいと思ったのが、新書を書いたきっかけです。私自身も高校生の娘を持つ母親として、多くの方に関心を持っていただけることをありがたく思っています。

女性はなぜ産みたくないと思うのか、日本のことに関しては犬山さんに周りの方々の生の声をお聞きしたいと思っていました。

犬山 自分の経験や身近な人の声からお伝えできればと思います。しかし、「なぜ産みたくないのか」の以前にそもそも社会には「女性はみんな子どもを産みたいと思っている」という前提があること自体に疑問をもっています。

私自身も、子どもが欲しいかどうか当時はわかりませんでした。よく「子どもを産むなら30代前半までに」と周りから言われましたが、いざ30代に入っても「欲しいのか、欲しくないのか」全然はっきりしない感覚でした。もちろん、幼い頃から「将来はママになりたい」と考えている女性もいます。でも「欲しいかどうかわからない」あるいは「いらない」と思う女性も少なくありません。だからこそ、少子化の議論で最初から「女性は当然子どもを欲しがるものだ、子どもを産むべきだ」という前提が置かれるのは、出産が命懸けであることもあり、個人的にとても違和感があります。

それから、一人目出産後に二人目、三人目を考えるときにも現実的なハードルが立ちはだかります。教育費や生活費などの経済的負担に加え、都心では住居が手狭で子どもを増やせないといった事情もよく耳にします。私自身も、二人目を産むかどうかを同じ理由で迷いました。加えて、私はフリーランスのため、育児休業制度が利用できず、その期間は無収入になります。復帰する際にも果たして自分の椅子が残っているのか、キャリアへの不安も重なります。

このように「産みたくない」理由はさまざまです。第一に、「女性は必ず子どもを持ちたい」という誤解が特に男性社会に根強くあること。第二に、本当は欲しいけれど経済的・住宅的な制約で諦めざるを得ない人がいること。そして第三に、子育てとキャリア形成の両立がまだまだ難しいこと。こうした背景が、女性の意思決定に大きく影響していると感じています。

男性が思うより子供を望まないのは世界共通

牧野 女性が子どもを欲しいと思っているのが前提、というのは日本の家父長的な考え方の影響を受けている印象があります。

途上国の家計調査では、夫と妻に別々に「何人子どもが欲しいですか?」といった質問をすることがあります。そうすると大抵の場合、夫のほうが欲しい子供の数は多く、妻が産みたい子供の数は男性よりも少ない回答が出ます。世界共通で男性が思うよりも女性は多くの子供を産みたいと思っているわけではないということになります。夫婦どちらの意思決定が強いかはまた別の問題ですが、やはり南アジアや中東諸国などでは、男性のほうの意思で決まってしまいます。日本だとそのようなことはあまりないのかもしれませんが。

それから、犬山さんがおっしゃる通り、生まれてから大学を卒業するまで約20年の養育費を考えると、本当に経済的にやっていけるのかは誰しも不安になると思います。

こういった不安の背景には、日本の少子化対策のズレや、神話や誤解があることが一つの要因だと思います。

犬山 SNSで「女性が社会進出したから少子化になるんだから、女性はもっと家に閉じ込めるべき」といった論を結構見かけますが、めちゃくちゃな考えだと感じています。

日本の少子化問題を途上国と比較するのは的外れ

牧野 そうですね、参院選でも合計特殊出生率の高いサブサハラ・アフリカ諸国(アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の地域)にみられる体制(一夫多妻制や家父長的な慣習)を引き合いに出して、日本の女性の社会進出を批判している人たちがいました。またサブサハラ・アフリカ諸国には、ジェンダー・ギャップ指数の上位にランクインしている国も多くあるのですが、たとえばルワンダなどを引き合いに出して、日本より上位にランクインしているのはおかしいとジェンダー・ギャップ指数そのものへの批判もみられます。が、我々はルワンダをめざしているわけではありません。

そもそも、サブサハラ・アフリカ諸国の女性たちが家に閉じこもっているわけでもありません。平均で女性一人あたり4人、中央・西アフリカでは5人、6人も子供を産んでいますが、女性の労働参加率も高い地域です。その理由には、農業社会であることが背景にあります。

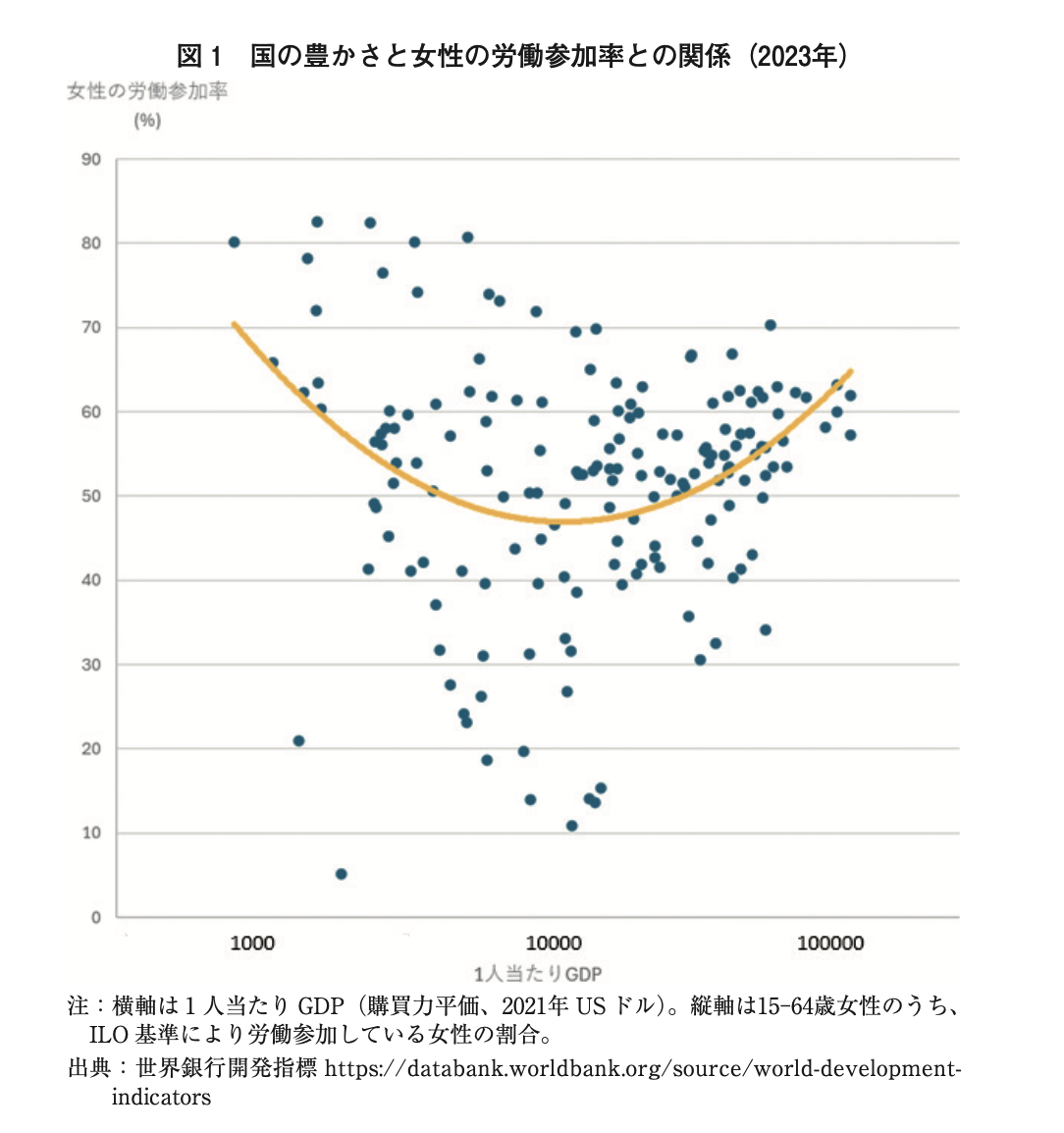

2023年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカのクラウディア・ゴールディン・ハーバード大学教授の「女性の就労率のU字カーブ」の議論でも示されているように、農業社会では女性の労働参加率は高いのです。200年前のアメリカでは農業社会ですので多くの女性は働いています、そこから産業化が進むと一時的に女性の参加が減り、さらに経済が高度化するとサービス業や事務職で再び女性の労働が増えていく。この流れの「U字カーブ」(図1)で言えば、アフリカ諸国はいまだ農業社会にあるからこそ、女性の労働参加率が高いのです。

また、ジェンダー・ギャップ指数は政治・経済・教育・健康の4分野で測定され、スコアが高いほど「男女平等が進んでいる」と評価されますが、教育や健康分野では先進国間での差は出にくいため、とりわけ政治分野に女性が進出しているかどうかが順位に直結します。サブサハラ・アフリカ諸国では女性議員や閣僚の数が多いため、指数が高くなっているのです。

犬山 女性議員が多いのは知りませんでした。日本も教育・健康はかなり高いですよね。

牧野 しかし、教育に関して詳しく見てみると、先進国の中で大卒の割合が男性よりも女性が低い国は日本だけなんです。トルコのような日本よりも指数ランキングが低く男女格差的と言われる社会ですら女性の大卒割合のほうが高い。

またルワンダなどと比較して日本の指数が低いからといって、指数そのものを批判するのは的外れだと思います。私たちはルワンダをめざしているわけではないですよね。先進国と比較して日本はどうなのか、ということを考えないとそもそも直面している課題も異なりますし、意味がないと思います。

犬山 「女性の権利がちゃんと保障されていないような、昔の日本の状況」に逆戻りしたら子供が増えるのではないか。このような回帰が、今回参院選の公約ではたくさん見た気がします。

そのような時代では、女性は産みたくない人も不本意に産まされていた現実があったと思います。もちろん自らの希望で結婚・出産した人もたくさんいるとは思いますが、本当はこの人と結婚したくない、本当は子供をこんなに欲しくない。例えば多産DVのようなこともあったと思います。でも、それが昔の古き良き日本であるから戻そう、とされるのは違う。女性の権利を侵害してまで昔に戻したところで、そこに住む人たちは本当に幸福でしょうか。本来必要な議論は、女性が自分の人生を生きながらも、希望する子供の人数を産めるような社会設計にするにはどうすれば良いかです。にも関わらず、出生数だけを見て昔は良かった、社会進出すべきでないといった議論はそもそもズレています。

少子化問題が深刻な国の三つの共通項

牧野 そうですね。そもそもの「女性が社会進出したから少子化になった」という話は日本だけではなく、先進国でもよく聞きますが、それは過去の話です。確かに、以前は女性の労働参加率と出生率は負の相関にありました。しかし、先進国(高所得OECD諸国)だけでみると、この関係は2000年ごろから逆転して、今では女性の労働参加が進んでいる国ほど、少子化問題に悩んでいません。なので先進国においては、いま女性を家に閉じ込めたら、かえって少子化がさらに悪化するのではないかと思います。

先進国はどの国も多かれ少なかれ少子化問題に直面していますが、なかでも深刻な少子化問題に悩んでいる国は、共通して三つの特徴があります。女性の労働参加率が低い、離婚率が低い、家庭内性別役割分担(男は外で働き、女は家事・育児に専念すべきという考えにもとづく分担)が根強いことです。これは日本、韓国、イタリア、スペインといった国々に見られます。離婚や死別の可能性がゼロではない以上、万が一のことを考えたら女性一人でどうやって子どもを育てていけるのか。男女の賃金格差が大きい社会では、怖くておちおち子どもを産んでいられないと不安になると思います。

犬山 本当にその不安は大きいと思います。

牧野 女性が社会進出をするには、家事と育児を両立できる柔軟な働き方も鍵になると思います。日本で柔軟な働き方というと、派遣やパートタイム労働が想起されます。しかし、日本のフルタイムと派遣・パートタイム労働では、賃金だけでなく社会保障などあらゆる点で格差があります。そのような労働を拡充しても男女賃金格差が広がり、かえって性別役割分担を強化させかねません。

欧米諸国では、フルタイムとパートタイム労働には労働時間の違いだけしかないことが多いです。つまり失業保険、社会保障、育児休業などがフルタイムとパートタイムで変わらない。そういった社会だと、柔軟な働き方は女性の社会進出の鍵になるし、もちろん家事育児と仕事の両立にも役に立ちます。

ゴールディン教授の研究でも男女賃金格差の解消には、柔軟な働き方が鍵であることが示されています。でも日本のような柔軟な働き方を進めると単に非正規雇用が増えていくだけで、余計に女性は経済的に不安になっていくだけだと思います。同じ「柔軟」という言葉を使っても意味が違うので、それは注意するべきです。

犬山 現状では「男性社会にとって都合が良い、安く非正規で女性が働く働き方」が女性の柔軟な働き方と呼ばれているようにも思いますね。

また、フリーランスのような働き方は自由度がある一方でいかんせん保障がなく、子どもを産んでから戻ってきたときに本当に自分のやりたい仕事ができるのか、不安が大きいのが現実です。もしきちんと保障が整っていれば、「もう少し子どもを産みたい」と考える人も増えるかもしれません。

また、仕事は女性にとっても人生の中で非常に大切なものです。ところが、出産を機に人生の多くを育児へ割くのが当然とされることで、あたかも「女性にとって仕事はそこまで重要ではない」と扱われてしまう。そうした社会的な見方が根強いことに強い違和感を覚えます。

雇用の安定性が揺らぐと少子化が進行する

牧野 日本は基本的に女性が一人で生活していくことが想定されていなくて、女性自身も自活することに自信を持てませんよね。こういった雇用形態が出生率の低下を招く傾向は、先進国の中でも比較的少子化の進行が緩やかだとされているスウェーデンやノルウェー、デンマークでも見られています。

北欧諸国は女性の労働参加率が高く、結婚していなくても子どもを持つケースが多く見られます。結婚率や離婚率も日本とはかなり違いますし、性別役割分担という考え方自体があまり強くない社会です。ところが近年、制度改革によって女性の雇用形態が「無期雇用」から「有期雇用」に変わったことが、出生率減少に影響しているとノルウェーでの最新の研究が示しています。

ノルウェーの場合、有期雇用でも育児休業や失業保険といった保障はしっかり整っています。ですから給与や福利厚生はそのままです。変わったのは「雇用に期限がついた」ことだけなのに出生率に大きな差が出たのです。同じ年齢の女性でも、無期雇用のままの人は出生率が下がらなかったのに、有期雇用に変わった途端に出生率がガクンと落ちました。

北欧はもともと、女性が一人でも子どもを育てやすい社会です。それでも、自分自身の雇用が不安定になると「次の子どもを持とう」と思えなくなった。そういうことがデータとして表れているんですね。つまり、北欧のように少子化の進行が比較的緩やかだった国でも、雇用の安定性が揺らぐと少子化が進んでしまう。こうした研究結果が出てきています。

別の研究者が、イタリアのデータを使って分析をしても同様の結論になりました。ですから元々少子化が深刻なイタリアや日本、韓国でも、やっぱり同じようなことが起こっていることがわかります。

犬山 そのような調査があるのですね、まさしく雇用の不安定感が産まないことに繋がっているのだと感じました。

もう一つ産みづらい理由としてあるのが、生まれてきた子供が将来的に安心して暮らせる社会があるのか、という不安です。日本では、福祉や生活保護もありますが、今あるような格差社会、貧困率を見ると不安がさらに募ります。

就労率が高いのに貧困率が高い日本

牧野 格差社会の問題の一つとして、シングルマザーの貧困率が高いことも挙げられます。

現在さまざまな理由でシングルマザーにならざるを得ない女性が増えています。「夫が家計の大黒柱」という前提が強く残っている日本では、女性は結婚すると一度正規雇用から外れることが多く見られます。しかし、一度正規雇用から外れてしまうと、労働市場の流動性が低い日本では、正規雇用に復帰するのが非常に難しい。男性でも、もしブラック企業に勤めてしまい体調を崩して離職すれば、再び正規雇用に戻るのは容易ではありませんが、女性の場合は結婚、出産や育児で一度は労働市場を離れることが、ライフプラン上ほぼ確実に起こります。男女ともに大きなリスクである「市場からの退出」が、女性にはほぼ起こる前提になっていることが男性との違いです。

結果として、日本は先進国の中でもシングルマザーの相対的貧困率が最も高い国の一つになっています。ただ誤解されやすいのですが、働いていないから貧困なのではありません。日本のシングルマザーの就労率は、実は先進国の中でもトップレベルにもかかわらず、貧困率も一番高いという現状があります。

犬山 日本の女性は、めちゃくちゃ働いていますよね。寝たい、ゆっくりお風呂に入りたいという気持ちを我慢して、保育園やファミリーサポートを使いながら、働いて、そして収入をあげるために資格の勉強もする。

牧野 他の先進国のシングルマザーの場合、生活保護を受けながら働かないケースも少なくなく、貧困率も日本ほど高くありません。その点、日本では「男性に経済的に頼ることが前提」とされている社会構造が影響していて、とても不自然で不公平な状況が起きていると感じます。

日本の女性の労働市場への参加率を見ると、約7割5分と数字上は高いのですが、この数字は正社員だけでなく、派遣やパートタイムも含めて計算されるので、あたかも女性が広く社会で活躍しているように見えてしまうのです。

既婚女性の働き方を詳しく見ると、パートタイマーとフルタイマーの割合は「3対2」。専業主婦を加えると「パートタイム3:フルタイム2:専業主婦2」とパートが多い構図になります。万が一離婚や死別といった予期せぬ出来事が起こった場合、どうやって自分自身や子どもを養っていけるのかと、強い不安を持つ女性が多いと思います。そういう状況では、子供を産む選択をするのも難しいし、怖いと感じるのも無理ありません。

離婚率の低さの裏にある美しくない現実

犬山 そうですよね。養おうという気持ちはあっても、社会がそうさせてくれない。 先ほどのお話で、少子化の要因の一つとして「離婚率の低さ」を挙げられていましたが、このような労働に関する不安が離婚率の低さにも表れているように感じます。普通に考えると「離婚率が低いのはいいこと」と思われがちですが、例えば、DVやパワハラ、モラハラを受けていて本当は離婚したい。でも離婚したら子どもを養っていけるのか、自分自身が生活できるのか、その先が不安で踏み切れない、という人も中にはいると思います。

一人親家庭の貧困率の高さは、もうデータとしてはっきり出ていますよね。だからこそ「離婚したらやっていけない」というのが頭にある。結果的に、離婚を選択できなくなってしまうのだと思うのです。

牧野 結局は、離婚率が低いのは原因ではなくて結果だと思います。経済力を考えると、妻は夫に頼るしかないので、離婚できないような家庭はたくさんあると思います。おっしゃる通り、離婚率が低いのは好ましいと思う人もいますが、中を見れば全然美しくない現実がある。言ってみれば女性が経済的に自立できないことの裏返しですね。

犬山 私の周りでは、友達が自分で離婚を決めて歩み出すときは、「おめでとう」と言います。もちろん、いろいろな離婚の理由があると思いますが、我慢してでも結婚生活し続けることを選ぶ人が多い中で、その人は自分の心を守るために決断したのだ、という意味です。離婚イコールネガティブという印は、自分の周りを見ると、あまりありません。

牧野 それは初めて聞きました。私自身は「おめでとう」と言った経験はないのですが、お話を伺っていて思ったのは、経済的に自立できておらず離婚しない選択肢を取らざるを得ない女性が多い中で、経済的不安を乗り越えて離婚を選べるのであれば、確かにおめでたいですよね。

社会のバイアスは男女ともに負担を与えている

犬山 もちろん悲しい離婚もありますし、そのケースによりますが、「おめでとうパーティしよう!」なんて話をしたりしています。

私の周りでは、「ジェンダーロールを押し付けられて、ずっと生き辛い思いをしている」といった声も聞きます。彼女たちの中には、こんな社会にもし女の子を出産したら、その子の未来が心配だと考える人もいます。今女性が抱えている生き辛さも、子供を産みたくないことに関係している印象があります。

牧野 よくわかります。私自身、高校生の娘が一人いますが、自分が経験してきた「本当は経験しなくてもよかったこと」は、次の世代には繰り返してほしくないと強く思っています。新書を書いた理由の一つにも、その思いがありました。もし同じことを次の世代が繰り返しているとしたら、それは社会が学んでいないということになりますよね。それで本当にいいのだろうかという疑問があり、少しでも社会を変えるきっかけになればと思って執筆しました。

犬山 そうですね、例えば、学校に通うだけで痴漢に遭うなんてことは、娘には絶対に経験してほしくない。それから「女のくせにそんな意見を言うのか。生意気だ」と叩かれるようなことも、やっぱり味わってほしくないです。

牧野 最近では男性でも同じですよね。男の子の中にも「そんなに競争したくない」という子が結構いる。それでも「男の子なんだから競争しなさい」と言われる、もしくは言われなくても親などから無意識のうちに期待される。確かに、競争心の強い一部の男の子には届くかもしれません。でも大多数の男の子にとっては、それは不幸でしかないと思うんです。「男の子だから」「女の子だから」と役割を決めつけられることを、望んでいない子どもたちが、本当はたくさんいるんじゃないでしょうか。

犬山 牧野さんの著書にも女の子には競争心がない、重要なポストを望まない、といったバイアスがあると書かれていました。裏を返せば、男の子には、競争心があって、重要なポストを望むというバイアスがかかる。結局そのせいで、男女ともにしんどい思いをしていますよね。