男性の競争心は社会がつくっているもの

牧野 日本で意思決定をしている人たち、特に政治家や官僚は、「競争心の強い男性」が多いですよね。社会の意思決定権者がそういう人たちばかりだと当然、自分たちにとって居心地のいい政策(競争心が強い人が得をするような政策)しか出てきません。けれども、それ以外の人たちにとっては生きづらい社会になってしまうわけです。

誰にでも思い込みはあると思うのですが、社会規範や思い込みがもたらす影響力は本当に大きいことが、実証されつつあります。「競争心は生まれつきではない」という研究があります。よくある神話として生物学的に「男性は狩猟をしてきたから競争心がある」「女性は採集をしてきたから競争心がない」と言われますよね。でも経済学の実証研究の結果は、そうではないと示しています。

例えば、男系社会では確かに男性のほうが競争的ですが、女系社会では女性のほうがずっと競争的になる。つまり競争心は生まれつきではなく、社会がつくっているものです。生物学的な性別は男女で分かれていますが、「ジェンダー」は社会が決めたものです。だからそこにある格差は「生まれつきの差」ではなく「社会がつくった差」なんです。女の子は「そんなに競争しなくていい」と育てられ、男の子は性格的に向いていなくても「もっと頑張れ、前へ前へ」と言われ続ける。20年間もそうやって育てられれば当然差が出ますし、その思い込みはさらに加速してしまいます。

さらに、賃金交渉の場面でも、「女性は競争を望まないから昇進や昇給を望まない」と思われがちですが、これも生まれつき持っているものではなく、社会規範が女性にいわゆる「わきまえる」行動をさせてしまう結果であることが実証されています。長年の社会規範やバイアスの積み重ねでつくられてきた無意識が進路選択や賃金格差にまで影響していることも実証されつつあります。

犬山 女性は、賃金や昇進について「上げてほしい」と主張するのがとても言いづらいと感じます。そして本当に交渉して良かった成功体験の共有があまりないんですよね。

牧野 男女の競争心に関連して、ノルウェーで興味深い研究があります。ジェンダー格差がほとんどない社会と言われるノルウェーですら、親が無意識に男の子に競争を強いる傾向がある、という実証研究です。背景には、次のような疑問がありました。ノルウェーでは中学生の段階では数学の成績は女子のほうが男子よりも良い──そもそも「女子は数学が苦手」というのは思い込みで、社会がつくった幻想にすぎません。にもかかわらず、高校に進むと男子のほうが理系を選ぶ割合が高くなるのです。

欧米では、理系の職業は総じて所得が高く、文系の職業は低い傾向があります。実際、男女賃金格差の理由の5割以上が職業の選択で説明できるというのがコンセンサスになっています。ノルウェーでは女子のほうが男子より数学の成績が良いにもかかわらず、なぜ女子は進路で理系を選ばないのか。その疑問を解き明かすために行われたのが、この研究でした。

実験の結果わかったのは、親が息子に対してだけ競争を促してしまうことでした。しかも、母親よりも父親の態度が大きく響いていました。つまりノルウェーのような国でさえ、息子には「もっと頑張れ」と背中を押し、娘には「そこまで頑張らなくていい」と無意識のうちに期待値を下げてしまっている。結果として10代からの進路選択にも影響が出て、男子は高収入につながる理系に進みやすく、女子はそうならない傾向が見られました。

こういったことは日本も顕著です。日本のエンジニアにはほとんど女性がいませんよね。

犬山 本当に少ないですよね。

「エンジニアは男性の職業だ」というしがらみ

牧野 たまたま中東諸国でSTEM分野のエンジニアの女性たちの働き方を見る機会があったのですが、驚いたのは、サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような家父長的な社会でも、女性エンジニアがかなり多いことです。例えば原子力施設でエンジニアやオペレーターとして働いている女性が普通にいます。

日本では電力関連の企業はほとんどが男性ですし、エンジニアリングの世界でも女性はほとんど見かけません。それに比べて中東の一部の国々では、新しい産業──石油産出国にとって原子力発電は新しい分野ですが、そこに外から導入されたエンジニアという職種に女性が入っていくことにあまり抵抗がないように見えます。つまり「エンジニアは男性の職業だ」というしがらみや思い込みが存在していません。

本来、原子力発電所でオペレーターを務めるのは男女どちらでも問題はないはずです。ところが日本のインフラ供給業や製造業には、基本的に男性が担うものだという強い固定観念があります。そのため高度経済成長期には、高専や工業高校を出た男性を大量に採用し、これらの産業の中核を担わせてきました。エンジニアの仕事は力仕事を要する場面を除けば、基本的には頭脳を使う作業ですから、男女どちらが担っても違いはありません。にもかかわらず、男性の仕事という思い込みが根強く残っていることをこの経験から実感しました。

犬山 なるほど、外の世界から学べる事実はたくさんありますね。社会規範の与える影響の大きさを先生のお話からも感じます。

牧野 そうですね、他にも子どもが三歳になるまでは母親が面倒をみるべきという「三歳児神話」がありますがこれも欧米の実証研究で効果が否定されており、文字通り単なる神話です。欧米諸国のうち異なる国を対象にしたいくつかの研究でも、母親が乳幼児と過ごした時間は、その子の教育年数や30歳前後のフルタイム就業や所得に何の影響もない、という研究結果が出ています。個人が勝手に神話を信ずる分には他人からとやかく言われる筋合いはないかもしれませんが、規範にとらわれて苦しんでいる母親がいるならば、この事実をお伝えしたいです。

家事育児の負担

犬山 ジェンダー規範の中でも、家事育児の負担はやはり影響が大きいですよね。「夫婦同じだけフルタイムで働いているのに、なぜ私ばかりが家事も育児も負担してるんだろう」多くの既婚女性が言っています。あと、「夫のほうが給与が高いので、本当はフルタイムにしたいけど、私が仕事を時短にして子育てにコミットしたほうが合理的だわ」と判断する人もいます。

家事育児を全部しながら仕事をするのは、体力的にも本当に厳しいです。これでは二人目を産むのはもう無理だ、と感じている人は多いと思います。

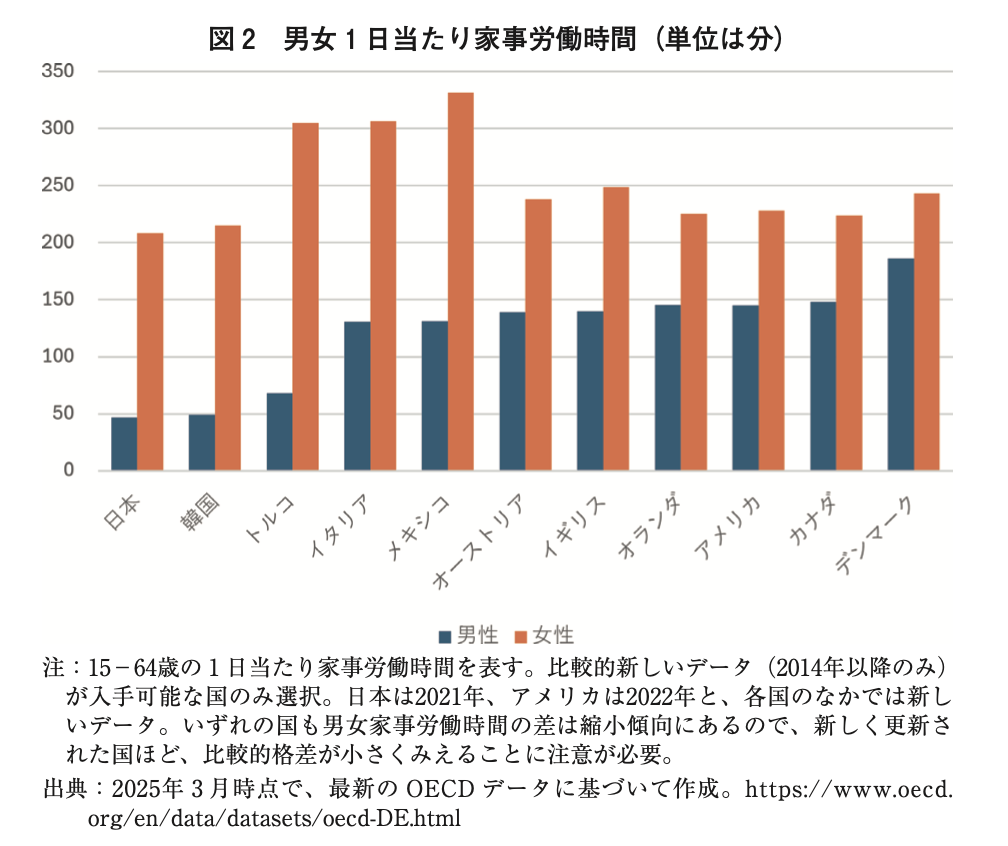

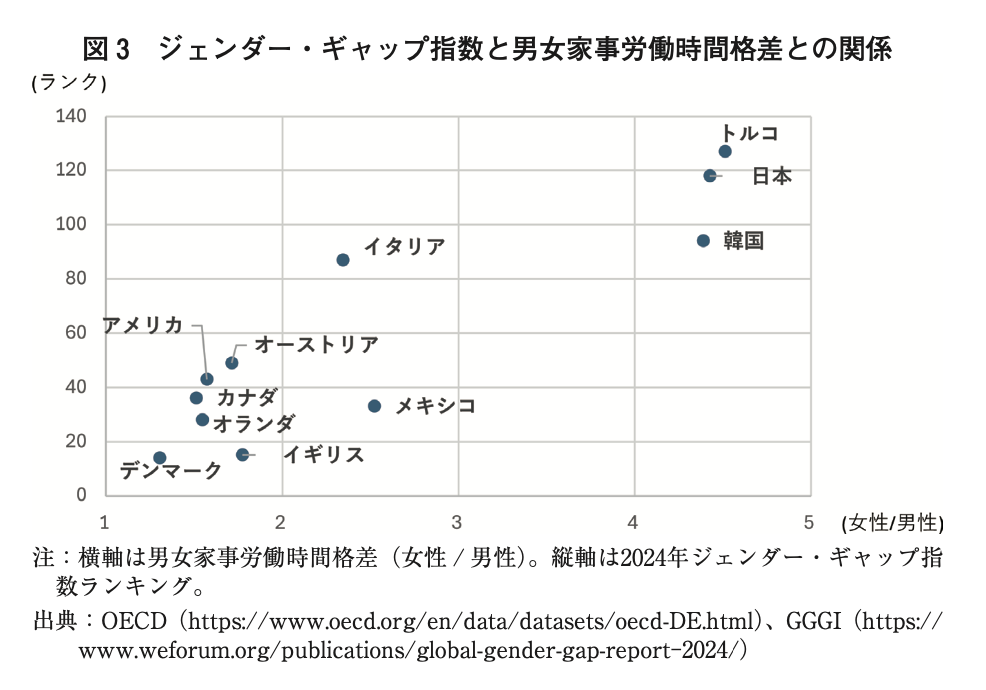

牧野 男女の家事労働時間の差は、先進国でも特に韓国と日本、トルコは格差が非常に大きいです(図2)。家事労働時間の差が一番、先進国のジェンダー格差の実態を表しているのではないかと思います。ジェンダー・ギャップ指数はもちろん完璧な指標ではありませんが、先進国を比較する限りにおいて、それと家事労働時間の男女格差は綺麗に相関していて(図3)、一番腹落ちする指標としてもバランスが取れていると思います。

ジェンダー格差に関して先進国のなかで真ん中くらいに位置するアメリカでは、最近「チャイルドペナルティ」がなくなりつつあるという実証研究の結果が報告されつつあります。つまり、子どもを産んでも、男女賃金格差が開かないということです。

犬山 どうやったらそうなるんですか?

牧野 アメリカの場合は背景に、夫の家事への協力が大きいことがあるようです。夫が協力してくれるので時短ではなくフルタイムで働ける。だから男女賃金格差が開かないようです。

犬山 そういった実証の結果があるのであれば、日本もしっかりと活かすターンに入るべきなのではないかと思います。男性も育児と家事に参加するように、もっと促せば、──促したところで、やるようになるかどうか別として、賃金格差が減るのは、すごく使える方法(身近で手っ取り早い方法)だと思いました。次の子供を産もうという気持ちになりますよね。

牧野 そうですよね。ただ、私たちの世代と比べると、最近は若い世代の男性が育児に協力する姿も見られるようになっています。これをさらに広げていくためには、上の立場にいるような世代の男性たちが、その取り組みを認め、受け入れることが大切です。特に意思決定の場にいる競争心の強いタイプの男性にとっては、男性の家事育児協力は理解しにくいのかもしれません。しかし、そこはぜひ改善していく必要があります。

犬山 他の国で、もともと女性が家事分担を多く担っていたけれども、男女での差がなくなってきた国はありますか。

男性の育休取得は一斉に動くことが鍵

牧野 例えば、家事育児分担を促す制度として男性の育児休業があります。ノルウェーでは1990年代初めまでは育休の取得率はそれほど高くありませんでしたが、わずか10年ほどで急激に増えた事例です。ノルウェーの場合は、身近な人、とりわけ上司が率先して取得したことが原動力となったそうです。民間企業だと利益との兼ね合いで男性の育休取得を進めにくいでしょうが、公務員はその制約が小さい組織ですので、男性公務員が率先して育休取得が進みました。一企業だけが先に進めてしまうと、自分だけ損をしてしまうかもしれないという疑心暗鬼──経済学でいう「囚人のジレンマ」に陥りやすい。だからこそ一斉に動くことが重要です。

男性の育休取得について日本は今、過渡期にありますから、一気に伸ばしていくことが大事だと思います。公務員から進めていく政策は現実的だと思いますね。

犬山 なるほど。今は大企業が実施して終わりになりがちですよね。

牧野 そうですよね。育休制度を取り入れているならば、実際取りやすいような仕組みのつくり方も大切です。今は育休を取るには会社に申請しなければなりませんが、逆に「取るのが当たり前」にしてしまえばいいと思います。例えば千葉市では、育休取得をデフォルトにして、取らない場合にだけ申請が必要になる仕組みを導入した結果、男性の育休取得率がたった数年で90%を超えたそうです。当たり前の世界をつくるにはトップダウンで進めるしかないと思います。実際に導入している自治体もあるので、広げていくことは可能だと思います。

犬山 確かに。取ることが前提になるのは重要ですね。現在は、「育休を取得できます」と会社から通達することは義務化されましたが、それだと自分でアクションを起こさなければいけませんので上司への根回しとかも必要になってくる。でも取るのが当たり前になると、逆に「あれ、取らないの?」という空気になってくれます。これには、さほどコストもかからずできる具体的な方法ですね。

牧野 ただ一方で、男性が家事育児をすべき育休中に、実際には家事育児をせず自分のキャリアアップに専念していたという実証研究もあります。育休中の女性は本当に家事育児を担っていたにもかかわらずです。

この研究は研究者を対象にしていたので、たまたま取得ができた男性と女性、たまたま取得できなかった男性とを比べ、それぞれどれだけ成果が上がったか、つまり著名な学術雑誌に論文を何本載せたかで判断をしました。結果、たまたま育休取得ができた男性のみに有利になったことがわかりました。

犬山 それは、皮肉ですね。育休といいつつ論文を書いていたんですね。

牧野 おそらく自身の研究に専念していたのでしょう。他にも何もせず自分の休養にあてる人もいます。いずれにせよ「子育てのために仕事を休んでいる」とは限らない。だから、育休取得の有無だけでなく、取得した場合にどのように家事や育児を分担しているのかも見ていく必要があります。

犬山さんの周りでは男性の育休取得が有効に活用できている雰囲気はありますか。

犬山 私の周りは比較的リベラルな感覚を持っている30・40代の友人が多いこともあると思いますが、多くの男性が取得しています。ただ、親しい友人だけに見せるSNS(Instagramのストーリー)で見かけた女性の友人の投稿には、夫に対する愚痴がたくさん書いてありました。「子供が夜泣きしてる時に、夫は本当に起きないし、起きたと思ったら隣の部屋に移動した」などといった内容です。

育休を取った夫は、一見「いい旦那さんだね」と周りから言われることがよくあります。男性はちょっと育児しただけで、「いい旦那さん」と言われますが、それに対して「いいお母さんだね」とは言われません。男性だけ特別なことになっている。家事育児にまつわる愚痴は育休を取得しているカップルでもある印象です。

牧野 実際、日本は先進国の中で家事労働の男女格差が最も大きい国です。40~60代では特に差が顕著で、20~30代は多少縮まってきているようですが、それでも犬山さんがおっしゃる通り、若い世代でも不満は残っていると思います。

バイアスを再生産しないために

犬山 こういった実態がついてきていない背景には会社がちゃんと用意したとしても。家庭内でのバイアスが非常に強いことがあるとも感じています。

牧野 社会だけでなく、家庭内にもそのバイアスがあるから苦しんでいるのですね。家庭内で女性が育児をするべき、というバイアスは、男女お互いにそう思い込んだまま育っているからですよね。だからそこに気づかないと次の世代がまた同じことを繰り返してしまいます。

犬山 それで嫌な思いをしたはずなのに、先ほどの調査の例のように、息子に対しては世話を全部お母さんが焼いてやり、女の子には家事をやりなさいみたいなことを言ってしまう再生産もまだある印象がありますね。

牧野 そのように再生産をするような行為が、みなさんのお子さんにとって幸せかどうか、まずみなさん自身が気づくことが重要だと思います。これは次の世代に引き継ぐべき、非常に重要な視点だと思っています。